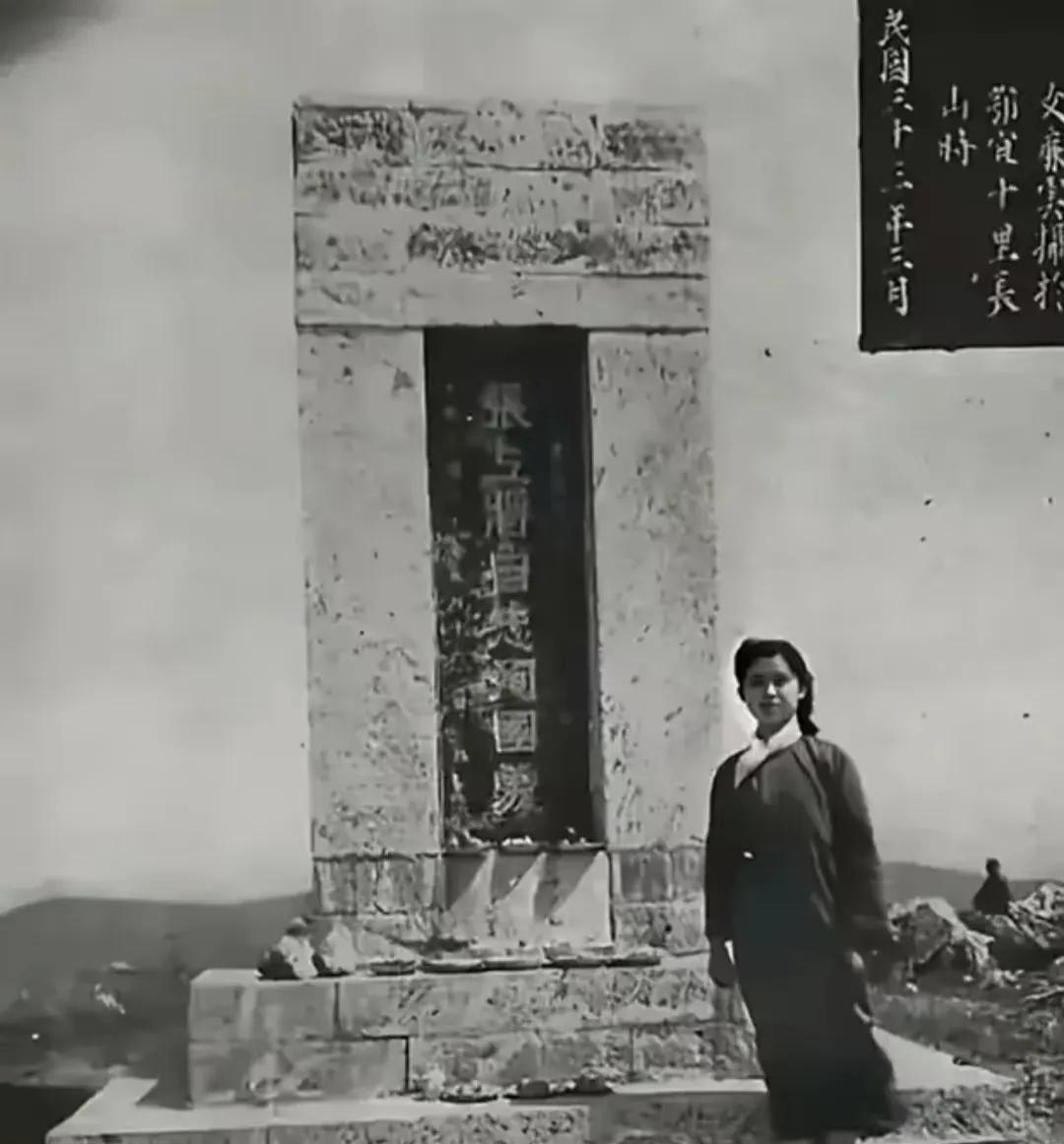

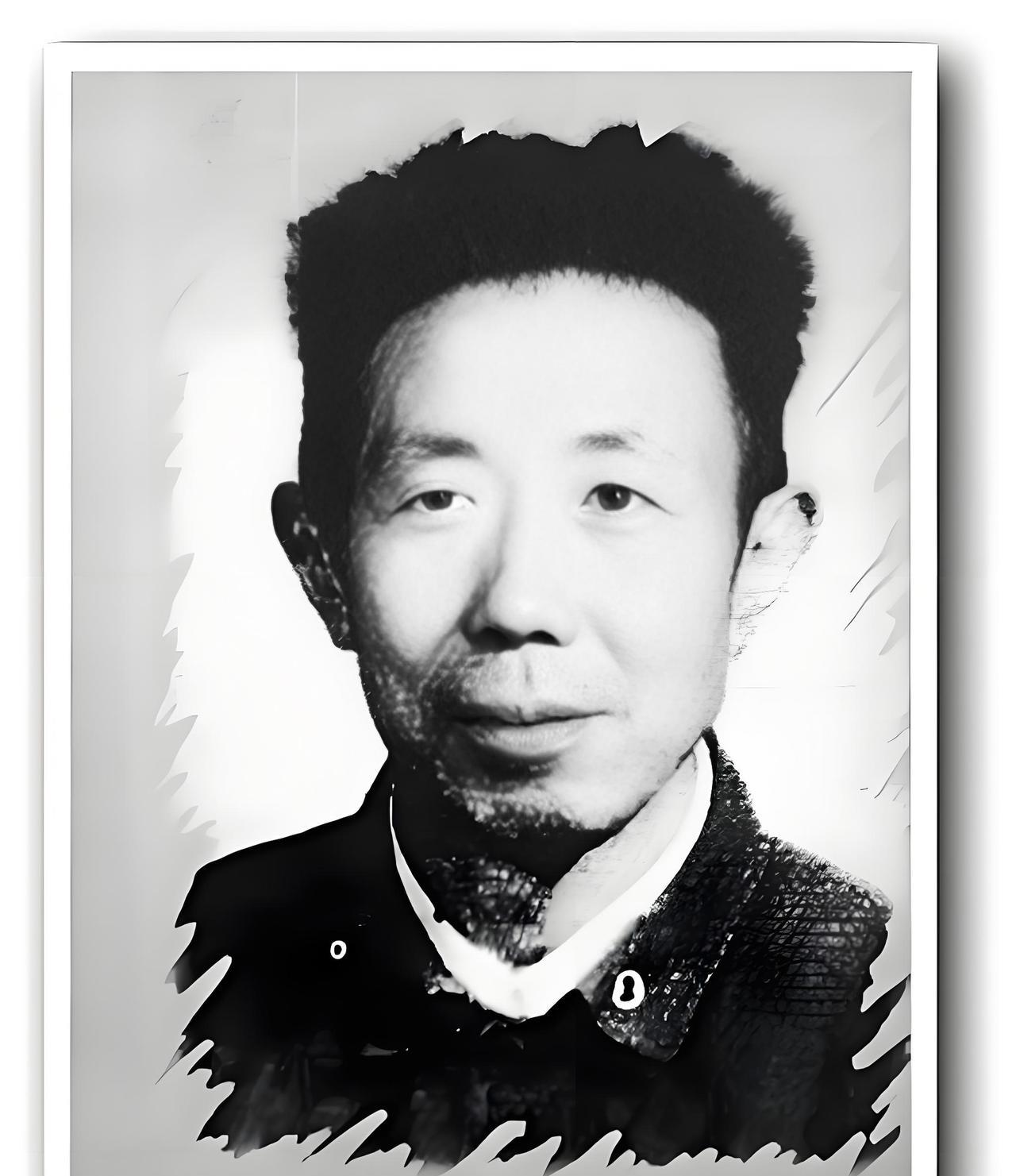

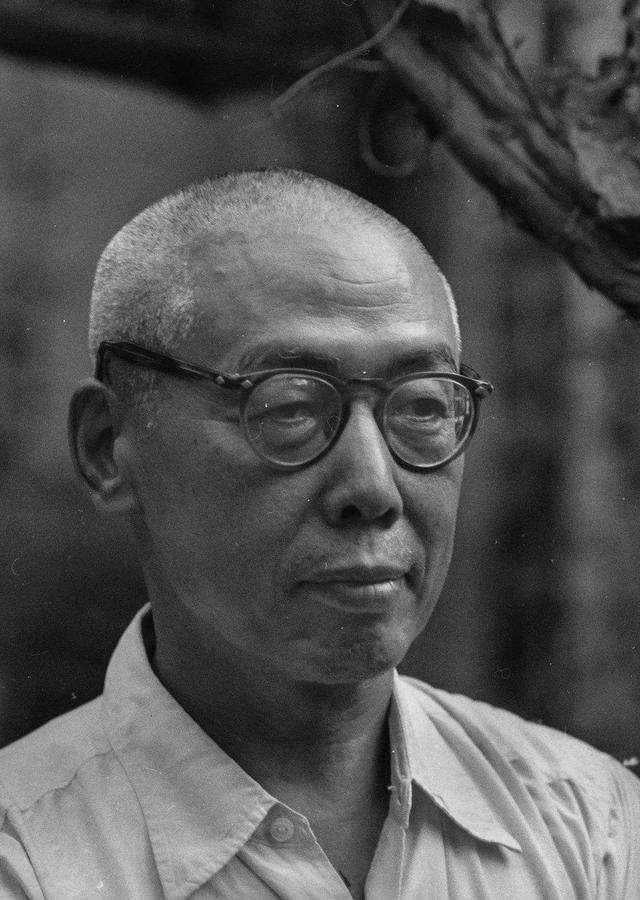

1943年,张自忠将军的女儿张廉云冒着生命危险来到了父亲殉国之处湖北宜城,站在石碑前留下了这张照片。她的腰杆挺的笔直,目光坚定,似乎是在告诉所有人:父亲的血不会白流,迟早会让小鬼子血债血偿,并将他们赶出中国去。 从上海出发那天,是1943年5月初,正好是张自忠将军殉国三周年。 张廉云已经筹划了好几个月。她知道,这一趟,可能回不来。 一路上日军岗哨密布,封锁线一层接一层,有的地方还在打仗。 可她不管,她说:“我不去看看我爸,心里这辈子都过不去。” 这不是她第一次面对生离死别。 三年前,她在上海《申报》上看到父亲阵亡的消息时,整个人都懵了。 她还以为是日本人造的假消息,直到叔叔张自明亲口确认,她才意识到,这是真的。 父亲在十里长山浴血奋战,身中七弹,最后拔剑自戕。死前还留下遗言,说自己问心无愧。 更残酷的是,消息传来不到两个月,母亲李敏慧也走了。 她本来就身患重病,听到丈夫战死,七天滴水未进,最后躺在床上咽了气。 她临终前说了一句话:“我虽为妇女,亦当有份。” 这一年,张廉云才十七岁,一下子成了孤儿。 所以你现在再看那张照片,就明白她为什么站得那么直、眼神那么坚定。 她要让父亲知道,她活着,她没倒,她还会继续走下去。 但问题来了,她是怎么冒着战火来到湖北宜城的? 这事说起来简单,其实比你想象得难多了。 1943年,日军控制了大半个中原,想从上海一路穿越到宜城,几乎是不可能的。 可张廉云靠着一点一点打听路线,靠着乡亲们的接应。 白天藏、晚上走,几乎是一步一步趟过去的。 她走了半个多月,鞋底磨穿了两次,脚上起了泡,连饭都吃不饱。 可她没退一步。她说:“我爹能为国家死,我这点苦算什么?” 到了宜城,她没先去找人接应,而是直接去了当年父亲战死的地方。 那是一片荒山,杂草已经齐腰高,石碑孤零零地立在那,风一吹,碑上的字都像在颤。 她站在那,没说一句话。有人偷偷给她拍下了照片。她只是直直地站着,像个士兵一样。 很多年后,那张照片成为历史资料,被放进了纪念馆里。 可没人知道,那天她心里在想什么。她也从没跟人细说过。 其实从那之后,她一刻都没忘记父亲的事。 1948年,她考入复旦大学新闻系,一边学新闻,一边修医学。 毕业后,她没去大城市找工作,而是回到北京老宅。 用父亲的纪念基金和一套四合院,创办了一所小学,叫“自忠小学”。 这学校不是普通学校,专招穷孩子,学费全免,还成了北平地下党的秘密联络点。 她白天教书,晚上抄传单,连邻居都不知道她干了什么。 你以为她是个搞教育的?不,她后来还干了医院管理。 1950年代,她调到积水潭医院当办公室主任,后来当上副院长。 还兼着北京第二医学院的儿科系副主任。 在那个年代,能在教育和医疗两个系统都做到重要位置的人,几乎没有第二个。 她一直很低调,从不拿自己父亲说事。别人要不是查资料,可能都不知道她是谁的女儿。 直到1979年,她才正式走上统战工作,当上了民革北京市委副主委,还当了北京市政协副主席。 她推动过两岸交流、参政议政,说话总是一针见血,从来不拐弯。 但她最常说的一句话是:“你做事,要对得起你姓张这个姓。” 她从不吵不闹,也从不争功。她说自己这辈子只做了一件事,就是没让父亲失望。 晚年,她还坚持练书法,整理父亲的抗战资料。 2015年,她92岁了,坐着轮椅出席抗战胜利70周年纪念活动,眼神还是那么坚定。 2022年,她在北京走了,享年99岁。 官方评价她说:“一生是坚韧与奋斗、传承与奉献的一生。” 她是那个在战火中走了几百公里,只为了给父亲敬个礼的女孩。 她是那个没哭、没说话,只是站在石碑前,像父亲当年一样挺直了腰的人。 她叫张廉云,张自忠的女儿。