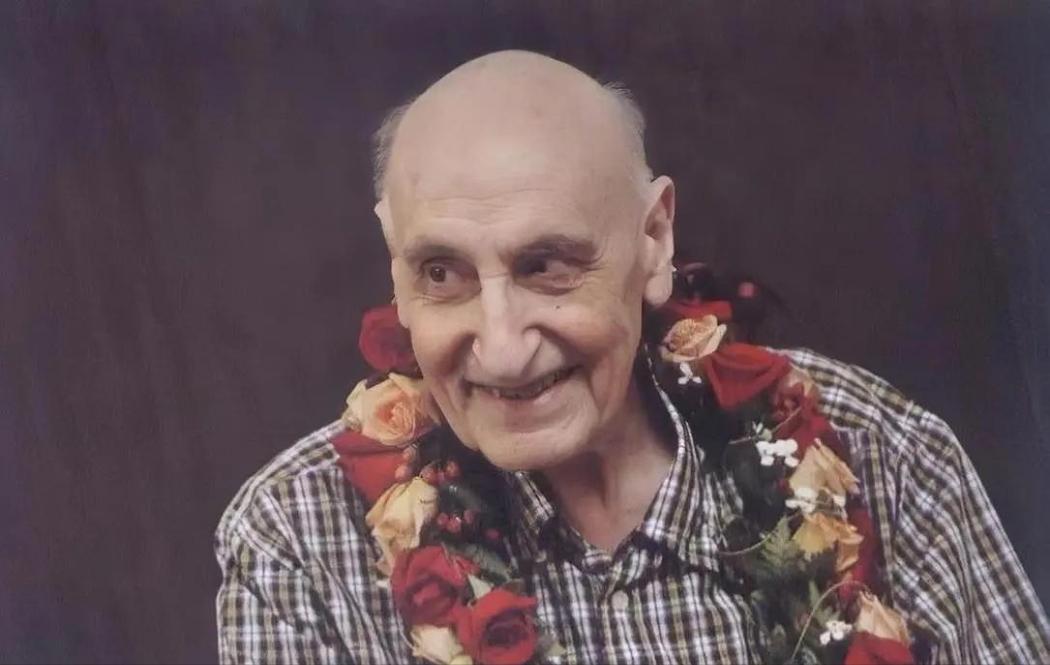

[月亮]一个人能无私到什么程度?有一位来自法国的老人,他来到中国工作生活了40年,用自己的力量资助了七十多位中国学子到法国学习,而他的唯一要求就是:必须回国,把学到的东西留在中国。这位老人的名字叫让·德·米里拜尔,中文名“米睿哲”。 上世纪七十年代,他作为外籍教师来到西安外国语学院教法语。在当时,外国专家的薪资是一笔不小的费用,可他主动提出不要中国支付工资,只拿法国政府那边的津贴。 这样一来,学校就能把有限的资金用在教学和学生身上。当时学校缺少设备,他每次回法国都会把录音机、教材、电视机带回来,全部留给学生使用。 为了支持学生学习,他几乎花光了本该属于自己生活的费用,日常过得非常清苦,但从未有过任何抱怨。 除了课堂教学,他还建立了一个奖学金,专门帮助来自经济条件差、机会有限地区的学生。这些孩子有了去法国深造的机会,而这一切几乎都是他一人出钱出力完成的。 几十年下来,他帮助了数十位学生改变了人生的轨迹。他提前跟每个学生说明一个条件:学成之后必须回到中国。 他的出发点不是让学生留在法国发展,而是希望他们把所学的知识带回到中国,真正发挥价值。 退休之后,他依然选择留在中国,把时间用在研究中医和中国历史上。他甚至出版了关于中国文化的著作。 2015年,他在西安去世,享年96岁。临终前,他还把遗体捐献给西安交通大学医学院,希望继续为中国的教育做最后的贡献。 从到了中国的第一天,到生命的最后一刻,他始终用行动履行着对中国教育的承诺。 他的行为让人深思。为什么一个法国人愿意如此付出?答案并不复杂。他看到中国教育条件落后,便尽力去补充。 他在学生身上寄托希望,让他们回国是因为他真心相信中国需要这些人才。他做事直接而实在,没有口号,没有宣传,只是一步步默默坚持了几十年。 他用行动搭起了一座连接中法之间的桥梁,这座桥不是靠官方活动,而是一个人长期的真心付出。 在很多人看来,国际关系往往是国家层面的事,但实际最牢固的情感纽带,恰恰是这种民间自发的善意。米睿哲先生几十年的生活,本身就是最有说服力的例子。 他用舍弃个人需求来成全他人的方式,把自己完全融入了中国的发展故事里。这不仅是一份爱心,更是一份深远的担当。他的坚持,远比喊口号更有力。 米睿哲先生的故事对我们今天的人有很大启发。他让人明白,真正的奉献不是停留在口头上,而是持续不断的行动。 他没有能力改变整个世界,但他能把自己的一部分力量投入到教育,把知识留在需要的地方。在当前社会,很多人习惯追求效率和名利,但往往忽视了最基础也最重要的——实际行动。 和他相比,我们每个人能做的可能没那么大,但哪怕是在力所能及的范围内,比如帮助一个需要的人,或者坚持为环境、社区尽一份责任,也都是延续这种精神的方式。 行动或许微不足道,但累积起来的意义却不可小看。米睿哲用一生证明了这点,他留给中国的不只是人才,更是一种可以传递下去的精神力量。