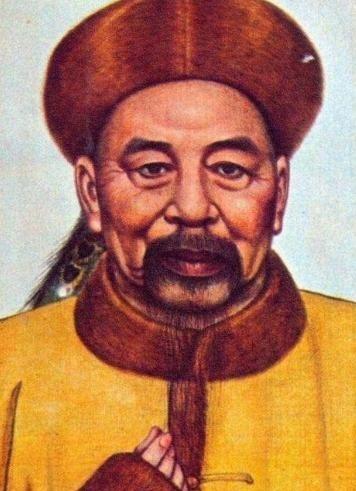

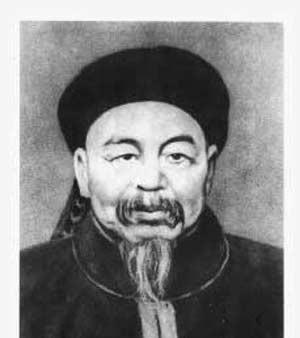

1867年7月21日,赵烈文给曾国藩预言,满清统治已撑不过50年,曾国藩不信,结果撑到44年,清朝灭亡。 1867年夏天,曾国藩在两江总督府里愁眉不展,太平天国刚平定,京城里却到处是要饭的,连皇宫附近都有衣不蔽体的妇女,他找来幕僚赵烈文商议,没想到这个连举人都没考上的书生,竟说出了一句震惊的话。 赵烈文直言不讳:“清朝活不过五十年了,而且这次完蛋是彻底的,连南迁偏安的机会都不会有。”曾国藩听得脸色大变,追问理由,赵烈文的分析条条在理,让这位中兴名臣都无言以对。 赵烈文最初进入曾国藩幕府时,差点被轰出门,1855年,23岁的他因为亲戚推荐才见到曾国藩,结果第一次开口就说湘军“军纪松散,士气不振”,曾国藩当时正春风得意,哪里受得了一个毛头小子的批评。 正当曾国藩要赶人的时候,樟树镇传来湘军大败的消息,这下曾国藩才意识到,这个年轻人的眼光确实毒辣,赶紧把他留下来当谋士,从那以后赵烈文凭借敏锐的洞察力,成了曾国藩最信任的人。 赵烈文看问题从来不只看表面,他告诉曾国藩,清朝的问题根子很深:当年入关太容易,杀人太狠毒,靠着吴三桂开门和“扬州十日”这样的屠城立威,表面上很快平定天下,实际上民心从未真正归附。 更要命的是,清朝的官场已经烂透了,有钱有关系的庸才能买到官职,真正有本事的人反而被挤出局,赵烈文在京城见过太多这样的例子:捐官的人连字都认不全几个,却能坐到重要位置上。 他还发现一个更严重的问题:清朝统治者对读书人管得太严,动不动就是文字狱,这样搞下去真到了生死关头,谁还愿意为朝廷卖命?这种高压政策表面上威风,实际上是在挖自己的墙脚。 曾国藩不服气,说现在皇帝很勤政,慈禧太后也算能干,应该还能撑一阵子,赵烈文摇头说:“个人品德好没用,制度烂了就是烂了,慈禧虽然精明,但格局有限;同治皇帝年纪轻轻,根本扛不起这副担子。” 1861年,赵烈文还写了一份奏折,提到“天下大势将趋于统一,各国交往会越来越密切”,这在当时简直是天方夜谭,但后来看确实说中了全球化的趋势。他的眼光确实比同时代的人看得远。 最让人佩服的是,赵烈文连清朝灭亡后的局面都算准了,他预言中央政权垮台后,各省会陷入军阀割据,谁都统一不了全国,1911年辛亥革命后的军阀混战,跟他的预言一模一样。 1870年的天津教案,彻底验证了赵烈文的判断,当时有谣言说法国教堂拐卖儿童,天津民众愤怒之下打死了法国领事,结果清政府为了息事宁人,不仅赔款46万两白银,还处死了18个中国百姓,派特使去法国道歉。 这件事让曾国藩背上了“卖国贼”的骂名,老百姓都骂他软弱无能,朝廷又嫌他处理不力。两头不讨好的曾国藩,一年半后就郁郁而终,临死前他终于承认赵烈文说得对。 天津教案暴露出清朝的致命弱点:面对外国压力时只会妥协,面对民众愤怒时只会镇压,这种两头害怕的做法,注定得不到任何一方的支持。赵烈文早就看出了这个死结。 赵烈文的预言之所以准确,不是因为他会算命,而是因为他看透了历史规律,任何王朝都有兴衰周期,当官僚系统腐化、民心离散、统治方式僵化时,灭亡就是时间问题。 清朝初年的血腥镇压,为后来的灭亡埋下了种子,统治者以为用暴力可以永远压制反抗,却不知道仇恨会代代相传,到了危机时刻,这些旧账都会被翻出来算。 赵烈文还有个观点很有意思:他认为清朝“创业太容易”反而是坏事,因为得来容易,所以不知道珍惜;因为靠武力征服,所以不懂得用德治民,这种先天不足,后天再怎么补救都很难根治。 1877年,赵烈文去世时,距离他预言的清朝灭亡还有三十多年,但历史的车轮已经开始转动,洋务运动、戊戌变法、义和团运动,一个个事件都在验证他的判断。 辛亥革命爆发时,离赵烈文的预言只差了6年,考虑到他说的是“不出五十年”,这个准确度已经相当惊人了,清朝灭亡的方式和后续的军阀混战,都跟他预料的一样。 真正的智慧不在于学了多少书,而在于能不能透过现象看本质,他虽然没有功名,但对历史规律的理解比那些翰林进士都要深刻。 信源:李寅初. 晚清“天才预言家”赵烈文[J]. 同舟共进