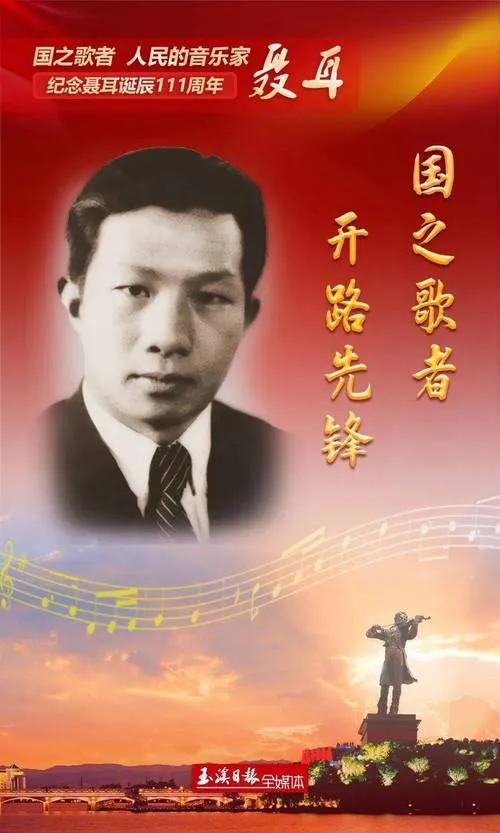

溺亡?从“避祸求学”到“猝然离世”,巴西作家直指“日本加害”,聂耳死因的疑点,为何近百年难寻答案? 每当“义勇军进行曲”响起的时候,我们就会想起伟大的年轻作曲家一一聂耳。1935年,处于生死存亡关头的中华民族,急需唤起爱国热忱的声音,聂耳用他的音乐天赋做到了。由他作曲、田汉作词的《义勇军进行曲》,如战斗号角,迅速传遍全国,鼓舞着中华儿女抗击日本侵略。《大路歌》《毕业歌》等同样充满力量,激励着人们奋勇向前。然而,聂耳的英年早逝,给人们留下了无限的遗憾,对他的死因同样也留下了百年疑问。 据资料显示,1935年7月17日,日本神奈川县鹄沼海滨的浪涛吞噬了一个年轻的生命——23岁的聂耳,《义勇军进行曲》的曲作者。官方记载中,他的死因是游泳时不幸溺水,但知情人一句“七窍流血,不像溺水”的回忆,却让这场青春的猝然落幕,蒙上了一层跨越近百年的疑云。聂耳的死,真的只是一场意外吗? 要理清这场争议,首先需回到他东渡日本的背景——这并非“避战远走”,而是“为战蓄力”的无奈选择。1935年的中国,抗日救亡运动风起云涌,聂耳不仅以音乐为武器,创作《毕业歌》《大路歌》等唤醒民众的作品,更已秘密投身革命工作;此前他因不满歌舞社的靡靡之音辞职,又遭绯闻缠身,早已被反动势力盯上,国内处境岌岌可危。他选择前往日本,一方面是为躲避迫害,另一方面是为学习更先进的音乐理论,希望用更成熟的创作助力抗日救亡。彼时的他,早已因一系列抗日歌曲成为“唤醒民族精神的符号”,也必然进入了某些势力的视野。 关于“被害说”的依据,并非空穴来风。从现场细节看,溺水身亡者通常因窒息导致面部肿胀、肺部积水,而“七窍流血”更符合中毒或外力伤害的特征,这与常规溺水症状的矛盾,成为“意外说”难以解释的疑点。更关键的是,聂耳的作品早已刺痛了日本军国主义势力——《义勇军进行曲》中“把我们的血肉,筑成我们新的长城”的呐喊,《松花江上》传递的家国破碎之痛,都成为凝聚中国抗日力量的精神旗帜。巴西作家安德拉德在相关文章中曾明确指出,聂耳因持续创作抗日歌曲,已被日本特务机构列入“黑名单”,其遇害是对“抗日文化力量”的蓄意打压。这一说法虽缺乏直接文献佐证,但结合1930年代日本军国主义在海外针对反战人士的压制行为(如对左翼文化人的监视与迫害),并非毫无逻辑。 不过,我们也需客观看待“被害说”的局限性:目前所有指向“他杀”的证据,多为知情人回忆或第三方表述,缺乏当时日本警方的尸检报告、现场勘查记录等核心物证;聂耳游泳当天,同行者并未提及有可疑人员或异常情况,且鹄沼海滨为公开浴场,若存在“抛尸”或“蓄意加害”,操作难度较大。此外,1935年聂耳虽已成名,但相较于鲁迅、郭沫若等影响力更广的文化名人,其“被重点针对”的直接证据仍显不足,这也让“被害说”长期停留在“合理推测”层面,未能成为定论。 假如当时聂耳选择的不是东渡日本,而是美国、苏联或其他非战争国家,那他的才华将是无可限量,日本是他最不该选择去的地方。 无论是意外溺水,还是蓄意加害,聂耳的死因或许会永远存疑,但这并不影响他用生命谱写的精神丰碑。23岁的他,带着“用音乐救中国”的理想东渡,即便生命定格在异国海滨,《义勇军进行曲》却成为穿越时空的号角,从抗战烽火到新中国成立,再到如今的民族复兴征程,始终激励着中国人挺直脊梁。 探寻聂耳的死因,并非为了纠结于历史的细节争议,而是为了铭记:那个在民族危亡时刻,用旋律点燃斗志的年轻人,早已将自己的生命与国家命运紧紧相连。他的死因或许有谜,但他的赤子之心、他留下的激昂旋律,永远是中华民族的精神财富——这,远比一场关于死因的争论,更值得我们世代传承。 在纪念抗日战争胜利80周年之际,缅怀先烈,以史为鉴,不忘历史,牢记使命!