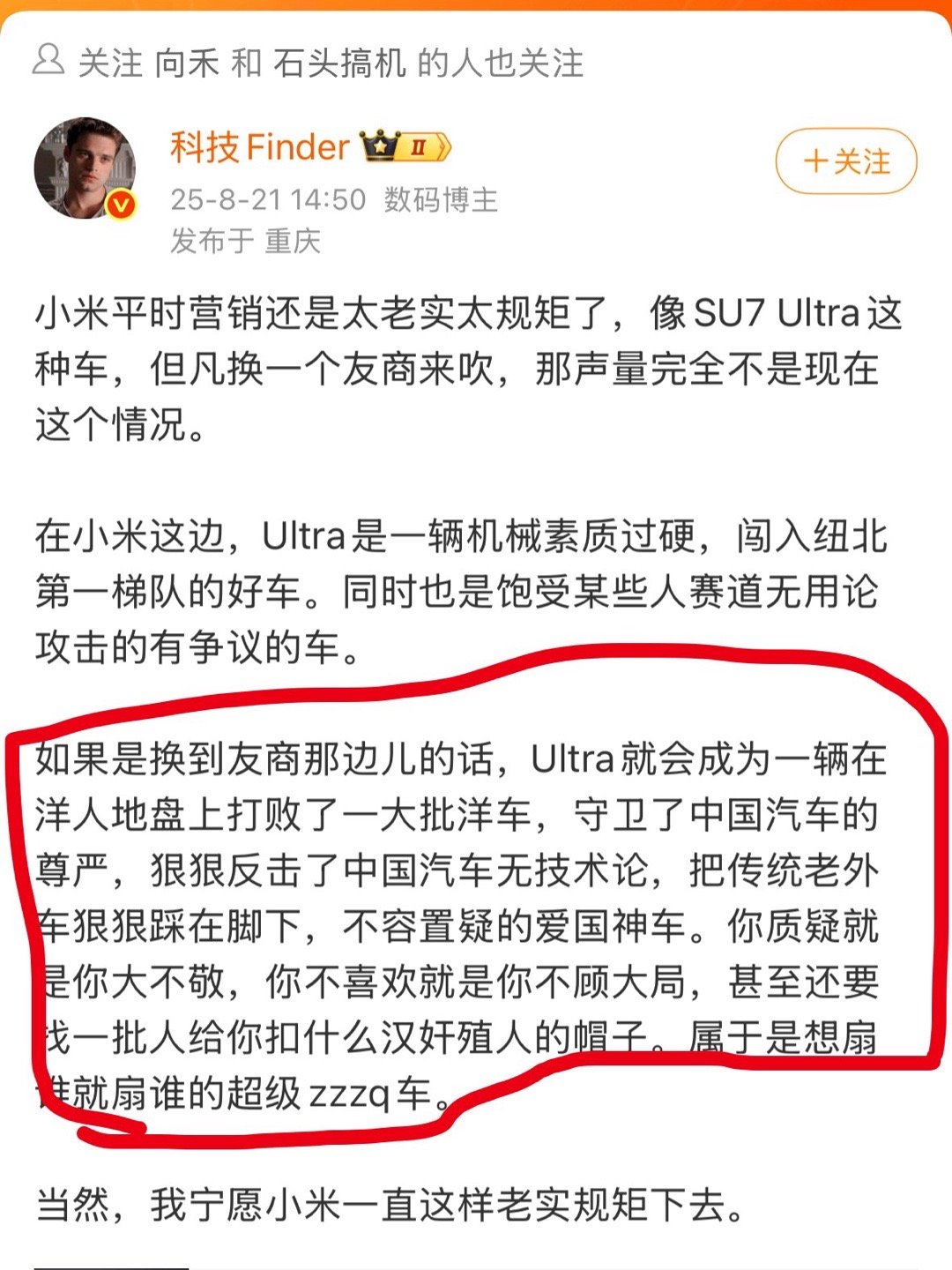

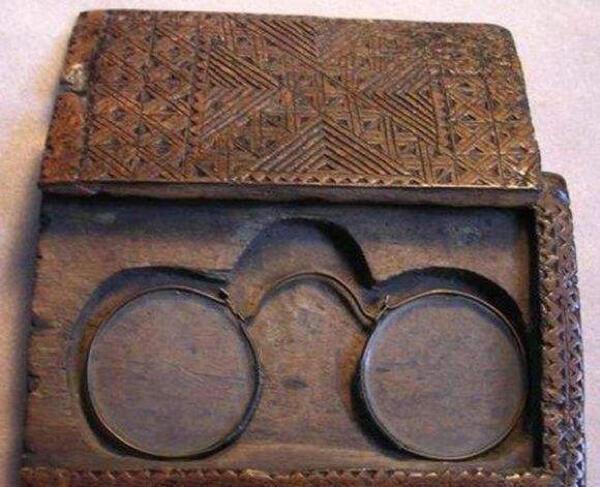

现代人近视了都戴眼镜,在古代,眼睛要是看不清楚了怎么办? 现在身边戴眼镜的人可太多了,上学的孩子、上班的大人,好多都架着一副眼镜。 古代人要是近视了,他们该咋办呢?其实古人也会遇到看不清东西的麻烦,尤其是那些天天读书写字的文人。 以前没有现在这么多电子产品,但古人读书也费眼啊。 整天对着竹简、书卷,光线要是不好,眼睛很容易就看不清小字了。 那时候人们还不知道 “近视” 这个词,都管这情况叫 “目力昏花”“视近惟艰”。 最早的时候,古人应对看不清的办法特别简单。 有的会把书拿得离眼睛近一点,有的干脆找个光线好的地方,比如窗边、院子里,借着太阳光看书。 可这办法治标不治本,时间长了眼睛还是不舒服。 后来有人发现,透明的水晶能帮着看清东西,不过那时候还没做成眼镜的样子,就是把小块水晶打磨光滑,拿在手里对着字看。 这种 “水晶片” 在唐朝就有记载了,只不过那会儿只有少数有钱人才用得起。 真正做成眼镜模样,得等到明代,明朝中期,江南一带的工匠开始琢磨,把水晶打磨成圆形镜片,再用细绳子或者竹片固定,戴在耳朵上或者架在鼻梁上。 这就是最早的 “水晶眼镜”,明代文人田艺蘅在《留青日札》里就写过水晶眼镜。 他说这种眼镜是从西域传过来的,刚开始只有当官的、有钱的人用,后来民间也慢慢有了。 那时候的水晶眼镜,镜片有大有小,看远看近用的还不一样。 别以为那时候的水晶眼镜粗糙,其实工匠手艺可精细了。 他们会根据人的视力情况,打磨不同度数的镜片。 要是看小字费劲,就用度数深点的;要是看远处模糊,就用度数浅点的。 不过那时候的水晶眼镜价格不便宜,好的水晶本身就少见,再加上精细的打磨工艺,一副眼镜能抵得上普通人家几个月的生活费。 所以刚开始,只有文人、官员、富商才戴得起,普通老百姓想都不敢想。 到了清代,眼镜就更普及了,尤其是宫廷里的眼镜,那讲究可就多了。 皇帝、后妃还有王公大臣,好多人都戴眼镜。 最特别的是眼镜架,清代宫廷的眼镜架,材料那都是顶级的。 有用玳瑁的,玳瑁花纹好看,还特别轻,戴在脸上不压鼻子。有用白银的,有的还在银架上雕刻花纹,比如龙纹、云纹,看着就特别气派。 还有用象牙的,象牙温润,手感特别好。 乾隆皇帝就特别喜欢戴眼镜,他有好多副眼镜,不同场合戴不同的。 平时看书,戴一副轻便的玳瑁架眼镜,上朝的时候,戴一副银架雕刻花纹的眼镜,既清楚又显身份。 除了宫廷,清代民间的眼镜店也多了起来。 像很多大城市,街上都有专门卖眼镜的铺子,铺子门口还会挂个小招牌,上面画着一副眼镜,让人一看就知道是卖眼镜的。 那时候民间的眼镜价格也降了不少,普通老百姓攒点钱也能买一副。 有的眼镜店还提供 “验光” 服务,不过不是现在这种专业验光,就是让顾客试着戴不同的镜片,直到找到清楚的为止。 清代还有人给眼镜起了个好听的名字,叫 “叆叇”。 这个词本来是形容云彩厚重的,后来人们觉得戴眼镜能让人看清东西,就用这个词来称呼眼镜,听起来还挺文雅的。 除了眼镜,古人还有别的应对近视的办法。 比如有的文人会在书桌上放一盏亮一点的灯,让光线更足;有的会定时休息,看看远处的风景,让眼睛放松一下。 这些办法虽然简单,但也挺管用的。 古人虽然没有现在这么先进的科技,但面对近视,也想出了不少办法。 从明代的水晶眼镜,到清代宫廷的精美眼镜,每一步都能看出古人的智慧。 要是能穿越回古代,戴上一副清代的玳瑁眼镜,说不定也是件挺有意思的事情。

![[思考][思考]找出一处不同我眼睛不小,没找到头一样衣服一样花一](http://image.uczzd.cn/17428561313118879598.jpg?id=0)

![看图说话[捂脸哭]莎莎:邱爹你看后面那人拿的啥?邱爹:你听我说话看后面干啥?](http://image.uczzd.cn/12854711918557677049.jpg?id=0)