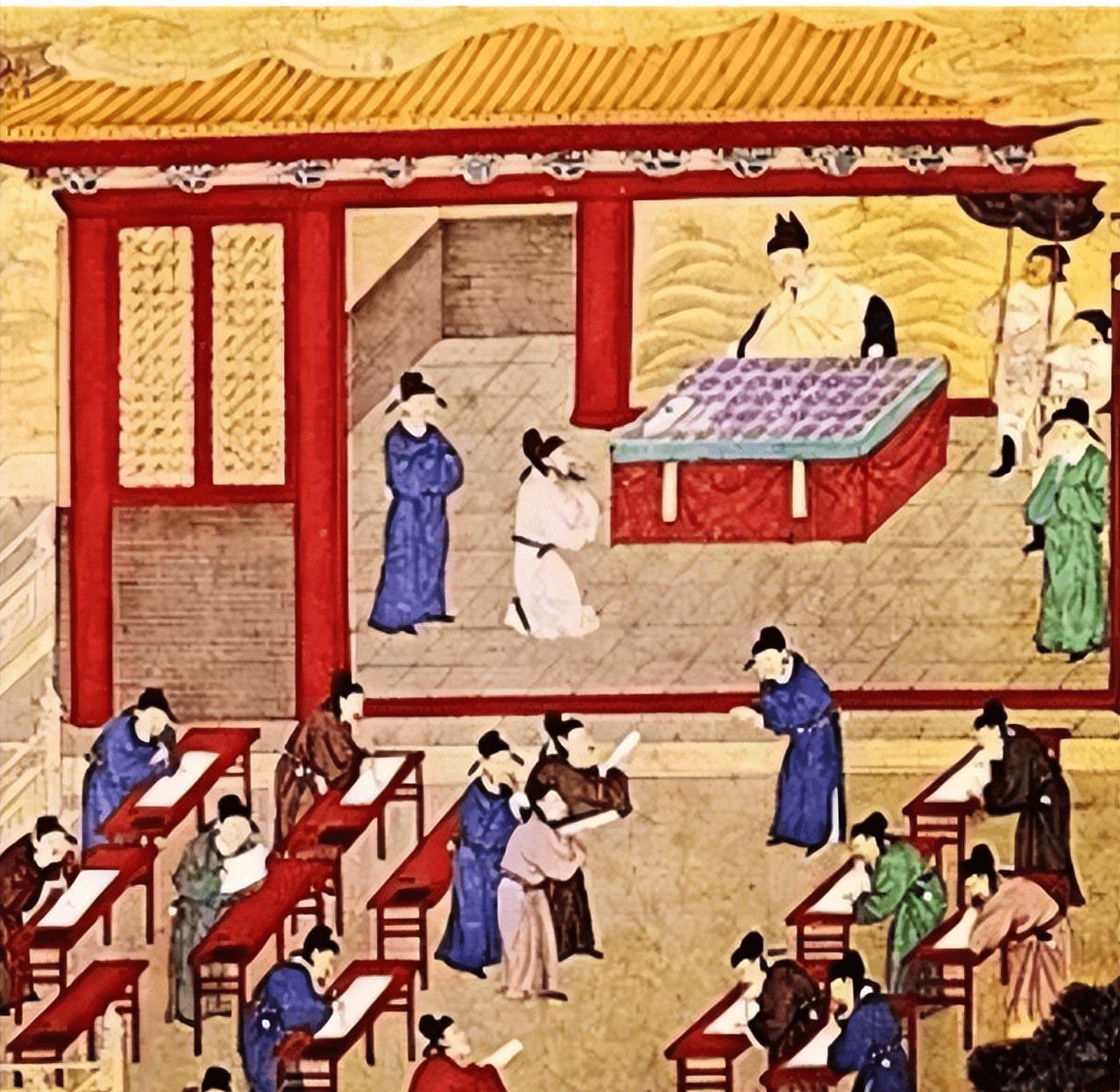

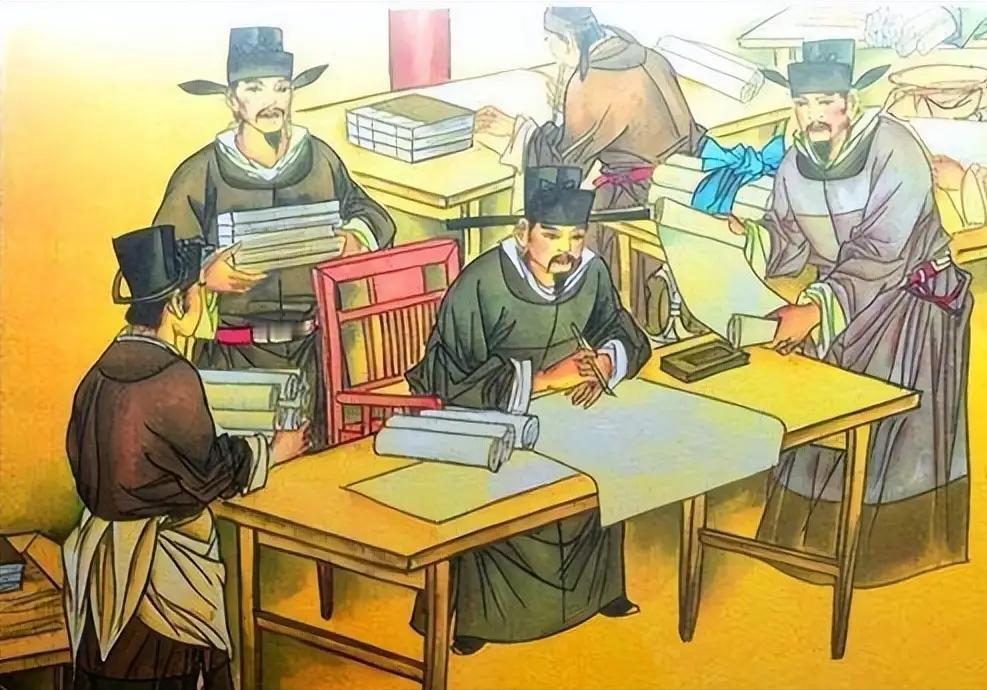

古代的科举考试要是发现作弊的情况是怎么处理的? 现在高考抓作弊抓得严,其实往古代看,科举考试的作弊管得更狠。 科举关系到当官出路,多少人挤破头想往上爬,作弊的歪心思自然不少,尤其到了清代,作弊手段花样多,朝廷防作弊的招也跟着严得没边。 清代考生作弊,最常见的就是 “夹带”,把四书五经里的重点、范文,密密麻麻抄在小纸条上,或者缝在衣服夹层里。 有人更机灵,把字写在薄如蝉翼的绢上,卷起来塞在空心的笔杆里,甚至藏在靴底的夹层里。 还有人把油纸裹着的小抄藏在辫子里头,编进发丝里,自以为神不知鬼不觉,可搜查的人见得多了,摸一把辫子就知道有没有猫腻。 有记载说,当年有考生为了夹带,特意做了件 “作弊衣”。衣服的每一针线缝里都藏着小纸条,密密麻麻全是字。 进考场时故意弯腰,想蒙混过关,结果被搜查的士兵看出来,一搜就搜出了满满一衣服的纸条。 还有个考生把小抄卷成细条,塞进了笔管的铜帽里,士兵查笔的时候,随手拧了拧铜帽,小抄就掉了出来,当场就被按在了地上。 除了夹带,还有 “代考”,有钱人家的子弟自己没本事,就花钱请有学问的人替自己进考场。 这种代考的人叫 “枪替”,有些 “枪替”,能同时替好几个人考,还能考中名次,后来甚至成了专门的行当。 有一年江南乡试,有个 “枪替” 一口气替了三个考生,结果三个都中了,最后被人捅到官府,查出来后,那三个考生家产被抄,“枪替” 直接被发配到了宁古塔。 朝廷为了防作弊,第一步就是严查夹带,考生进考场前,得脱了衣服搜身,连头发、耳朵眼都得查。 清代乾隆年间,甚至规定考生进考场只能穿单层的衣服,带的笔、墨、纸、砚都得是普通样式,不准有任何夹层。 有时候搜查得细,连鞋底都得脱下来敲一敲,看有没有空心的地方,有考生为了藏小抄把鞋底挖空,一敲就漏了馅。 考场里的规矩也严得很,每个考生都分到一个单独的 “考棚”,像个小格子间,前后左右都隔开。 考棚门口有士兵看守,不准考生互相说话,连交头接耳都不行。 考试时,考官还会来回巡逻,手里拿个小鞭子,看到有不对劲的就停下来盯着,谁要是敢回头看一眼,当场就被呵斥。 要是被抓到作弊,后果可不是一般的严重,夹带被发现了,先打一顿板子,然后枷号示众 ,戴着木枷在考场门口站好几天,让来往的人都看看。 这还不算完,以后永远不准再参加科举,等于断了当官的路。 有个老秀才考了一辈子,快六十了还夹带,被抓住后打了四十板子,枷号三天,放出来后直哭,说自己这辈子算白活了。 要是被抓到代考,不管是请人代考的还是替人代考的,都得判刑,轻则流放三千里,去边远地方受苦;重则可能被判死刑。 当年有个 “枪替” 替一个大官的儿子考试,被查出来后,不光他自己被砍了头,那个大官也受了牵连,被罢了官。 除了这些,朝廷还想了别的招,比如给考生编 “字号”,把考生的名字、籍贯写在座位上,防止有人乱坐。 考卷收上来后,会由专门的人用红笔重新抄写一遍,叫 “誊录”,这样考官改卷时就看不到考生的笔迹,没法偏袒认识的人。 誊录的人也得守规矩,抄错一个字都要受罚,所以抄的时候都格外小心。 考官也得守规矩,要是考官帮着考生作弊,或者漏题,一旦被发现,下场更惨,轻则丢官罢职,重则抄家流放,甚至可能连累家人。 清代就有个主考官,偷偷给考生透了题,被查出来后,全家都被流放,自己死在了流放的路上。 其实不光清代,以前的朝代也防作弊。 唐代就有 “搜身” 的规矩,宋代开始用 “誊录” 的办法。只是到了清代,科举竞争更激烈,作弊的手段更多,防作弊的规矩才跟着变得更严,几乎到了 “草木皆兵” 的地步。 说到底,科举在古代就是 “千军万马过独木桥”,多少人盼着靠它改变命运,才有人敢冒险作弊。 可朝廷对作弊的狠劲,也能看出当年对科举公平的看重, 哪怕手段极端,也得守住这条底线,不然这选拔人才的路就彻底乱了。

![确实,感觉现在的奶茶名都很古风,像皇帝赐的封号[跪了]](http://image.uczzd.cn/13123203648484769281.jpg?id=0)