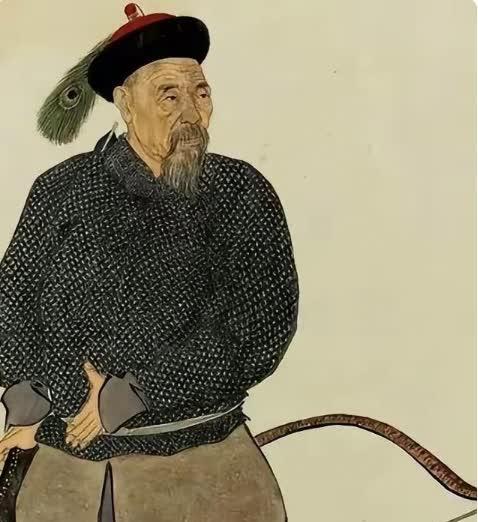

一把剃刀割裂的时代:明末清初剃发易服背后的血泪与抗争 顺治二年的江南,初夏的雨丝裹着寒意砸在苏州城的青石板上。街角酒肆前,剃头匠的担子刚支起来,锃亮的剃刀在雨雾中闪过一道冷光,却让路过的书生徐某猛地攥紧了袖口——那里面藏着他束发的方巾,是读了二十年圣贤书的体面。可城门口新贴的告示墨迹未干:"自今布告之后,京城内外,直隶各省,限旬日尽行剃发。遵依者为我国之民,迟疑者同逆命之寇,必置重罪。" 这道被后世称为"剃发令"的旨意,像一把突然落下的铡刀,劈开了明末清初的历史。满族男子的"髡发"发型,即额前剃光、后脑留发编辫,在中原汉人眼中不仅是"身体发肤受之父母"的亵渎,更是"蛮夷"与"华夏"的分野。早在努尔哈赤时期,后金就曾在辽东推行剃发,却因反抗激烈而暂缓;直到清军入关、南明弘光政权覆灭,摄政王多尔衮认为时机成熟,一句"各处文武军民尽令剃发,傥有不从,以军法从事",让千万人的命运瞬间急转弯。 江南的反抗来得最烈。江阴城百姓喊出"头可断,发不可剃"的口号,在典史陈明遇、阎应元带领下坚守八十一天。城破之日,清军屠城三日,十七万军民殉难,护城河被鲜血染成赤红色。同样的悲壮发生在嘉定,三次屠城后,原本繁华的江南名城"尸横遍野,血流成渠"。这些在《清史稿》中被轻描淡写为"地方抗拒"的事件,藏着无数家庭的破碎:有秀才将子女托付邻人后自缢,有老妇抱着孙儿冲向清兵刀刃,只因孩子的发辫被强行编起。 服饰的改变同样刺痛人心。宽袍大袖的汉服被紧身箭袖、马蹄袖的满族袍服取代,束腰的玉带换成了系扣的"扣袢",曾经象征身份的峨冠博带,成了"违逆国法"的罪证。杭州有绸缎商因藏着几匹做汉服的锦缎被抄家,南京的戏班因演古装戏被勒令改穿"旗装",连道士、僧人都未能幸免——清廷规定"僧道剃发,留须与否听其自便",却要求他们在见官时必须穿满族常服,仿佛要从骨子里抹去"华夷之辨"的痕迹。 这场持续数十年的"剃发易服",从来不是简单的风俗变迁。对清廷而言,剃发是"归顺"的终极象征,就像皇太极所说:"若有效他国衣帽及令妇人束发者,是身在我国而心在他国";而对汉人来说,束发与汉服是"礼乐文明"的载体,是"亡天下"与"亡国"的区别。顾炎武在《日知录》中痛陈:"易姓改号,谓之亡国;仁义充塞,而至于率兽食人,人将相食,谓之亡天下",道尽当时知识分子的绝望。 如今在故宫博物院的库房里,还藏着一件顺治年间的"剃发铁牌",上面的"留发不留头"六个字早已锈迹斑斑。但当我们看着老照片里清末男子的辫子,或是在古装剧里分辨汉服与旗装时,仍能感受到三百多年前那场文化冲突的余波。一把剃刀斩断的不仅是头发,更是一个民族对传统的坚守;而那些在血泊中倒下的身影,终究成了历史深处最沉重的叹息。#清朝剃头发罪行# #满清陋习# #剃刀文化# #清朝皇帝剃头# #爱新觉罗剃头# #历史发型变迁#

![确实,感觉现在的奶茶名都很古风,像皇帝赐的封号[跪了]](http://image.uczzd.cn/13123203648484769281.jpg?id=0)

HXHUA

补习一年不行吗?