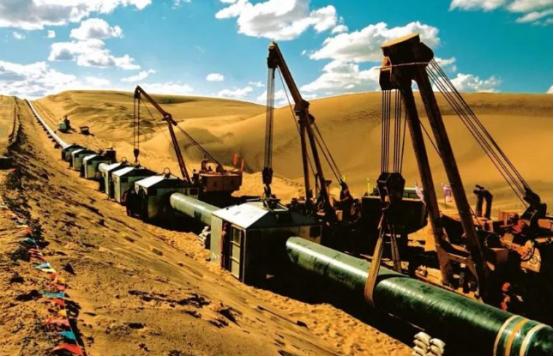

中国发展到今天,应该说国际威望非常高!但是你会发现各国领袖到美国,都希望得到美国尊重,但到了中国,都希望得到中国的钱,但他们骨子里对美国是怕,对中国是贪,却一点儿都不怕!你们不奇怪吗?无论大国小国都是如此。 美国的外交风格非常直接——靠实力震慑,打二战结束后,美国就靠着航母舰队、美元霸权和军事同盟把全球秩序捏在手里。 你看它动不动就拉着盟友搞联合军演,今天制裁这个国家,明天冻结那个账户,甚至直接出兵干预别国内政。 这种“大棒政策”确实能让人害怕,就像中东那些国家,就算心里不乐意,也得给美国几分面子,因为美国能直接断了他们的石油出口渠道,或者支持反对派闹事。 这种威慑力是刻在国际政治基因里的,毕竟美国已经当了七十多年的“世界警察”,各国对它的畏惧不是一朝一夕能改变的。 再看咱们中国,走的是完全不同的路子,从改革开放开始,咱们就一门心思搞经济建设,提出“一带一路”倡议,跟沿线国家合作修路、建港口、搞工业园。 咱们不干涉别国内政,也不搞军事威胁,就是实实在在地帮人家发展经济,这种“合作共赢”的模式,让很多国家尝到了甜头,比如非洲国家,以前修条铁路得求爷爷告奶奶,中国企业来了之后,不仅帮忙修路,还培训当地工人,带动周边产业发展。 所以各国领导人到中国来,第一反应就是“能捞到实惠”,毕竟谁会拒绝真金白银的投资呢? 可这里面有个矛盾点:为什么各国不怕中国呢?这就得说到中美两国“实力展示”的方式不同了。 美国的实力是“显性”的,航母战斗群、核弹头、全球军事基地,这些都是摆在明面上的威慑。 而中国的实力是“隐性”的,体现在庞大的制造业产能、全球最大的消费市场和不断提升的科技实力上,这种实力更像是“内功”,需要时间才能显现出来。就像太极拳,看似软绵绵的,但后劲十足。 可国际政治讲究的是“立竿见影”,小国们更看重眼前的经济利益,对中国的长期影响力缺乏直观感受,自然就觉得“不怕”。 还有一个关键因素是文化认同,美国通过好莱坞电影、流行音乐、高校教育,把自己的价值观包装成“普世价值”,让很多国家的精英阶层从骨子里认同美国,比如中东的石油富豪,一边买美国武器,一边把孩子送到哈佛、耶鲁读书。 这种文化渗透是潜移默化的,让人们在情感上亲近美国,而中国的文化输出还在起步阶段,虽然孔子学院遍布全球,但更多是教语言和传统文化,缺乏像美国那样的“现代文化符号”。 咱们的高铁、5G技术很厉害,但这些更多是技术输出,没有形成价值观层面的共鸣。 不过,这种局面正在悄悄改变,随着中国经济实力的增强,越来越多的国家开始重新审视中美关系。 就拿东南亚国家来说,他们一方面跟美国搞联合军演,另一方面又积极参与中国的“一带一路”项目,这种“脚踏两条船”的策略,其实反映了小国在大国博弈中的生存智慧:既不想得罪美国这个“老大哥”,又不想错过中国发展的红利,这就像村里的邻居,一边跟村里的恶霸保持距离,一边跟勤劳的财主合作种地,图的就是个实惠。 但咱们也得清醒地认识到,光靠经济合作是不够的,国际政治说到底还是实力说了算,美国虽然在走下坡路,但瘦死的骆驼比马大,它的军事、科技、金融优势依然明显,咱们要想让各国真正“尊重”而不仅仅是“利用”,还得在以下几个方面下功夫: 第一,增强军事威慑力,咱们的航母、隐形战机、导弹部队这些“硬家伙”得继续发展,让别人知道咱们有捍卫国家利益的能力,就像家里养狗,平时温顺,但关键时刻得能咬人。 第二,推动人民币国际化,现在全球贸易结算大部分用美元,美国一制裁就能卡住脖子,如果人民币能在更多国家流通,咱们的经济手段就更有威慑力。 第三,提升文化软实力,得打造更多的文化产品,把中国的价值观融入现代叙事中,让世界看到咱们不仅能造高铁,还能讲好故事。 其实,各国对中美态度的差异,本质上是对“两种发展模式”的选择。美国代表的是“霸权逻辑”,靠拳头说话;中国代表的是“共赢逻辑”,靠合作发展。 历史已经证明,霸权主义只能风光一时,真正能长久的是互利共赢,就像咱们老祖宗说的:“远人不服,则修文德以来之。”等咱们的经济、军事、文化实力都上去了,各国自然会从“贪钱”转向“尊重”。 罗马不是一天建成的,中国的崛起也不可能一蹴而就,咱们现在要做的,就是保持战略定力,把自己的事情办好。 等咱们的经济总量超过美国,科技实力领跑全球,文化影响力深入人心,到那时,各国领袖来中国,恐怕就不只是谈钱了,而是真心实意地寻求合作与尊重。这一天,不会太远。