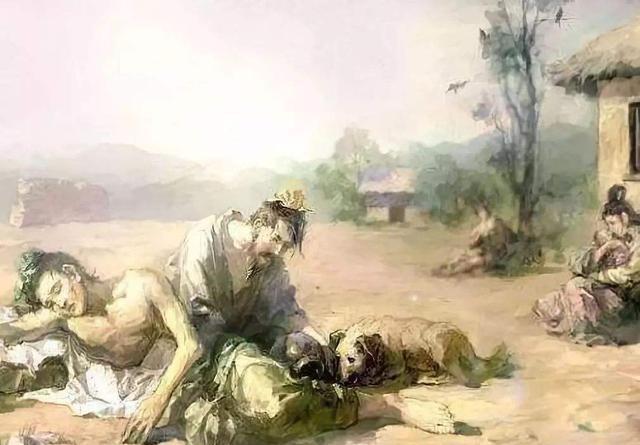

崇祯二年十月,后金入侵关内,八千明军从山西赶赴京师支援,可是兵部几天之内让他们连续调换驻地。这么做并非出于军事考虑,而是按规定,部队抵达驻地第二天才能领饷,兵部借此逃避发饷。 明末有这么个让人气愤的事:后金兵临城下,八千山西精兵千里驰援,结果兵部玩起了文字游戏。今天让你去通州,明天调你到昌平,后天又去良乡。为啥?就因为有个破规定说部队到地方得第二天才能拿钱。兵部这帮人就是想一分钱都不给,眼看着忠勇将士饿肚子。 此时北方满人皇太极又不断骚扰入侵,明廷苦于两线作战,每年的军费”三饷”开支高达两千万两以上,国家财政早已入不敷出,缺饷的情况普遍,常导致明军内部骚乱哗变。崇祯二年这场危机,说白了就是明朝财政已经烂到根子里了。国库没钱,但还得硬撑面子。兵部那些官员想出的损招就是钻制度空子,能拖一天是一天,能省一文是一文。 山西总兵张鸿功遵照兵部的檄调,带领晋兵五千入援,山西巡抚耿如杞也自告奋勇,领着抚标营和太原营三千多名官兵赶赴畿辅勤王。这八千山西兵本来都是精锐,在边防打了多年仗,对付后金也算有经验。张鸿功这个总兵在山西威望很高,部下都服他。耿如杞这个巡抚虽然是文官,但人品还算正直,在山西口碑不错。 两人商量后决定全力支援京师,这可是大义所在。当时的情况确实紧急,崇祯二年(1629年)十月,女真(后金,满清)可汗皇太极率兵十馀万直逼帝都北京,为第一次清兵入塞。后金这次是绕过了关宁锦防线,从蒙古那边杀过来的,打了明军一个措手不及。 山西总兵张鸿功的军队到达畿辅地区以后,兵部传令驻守通州,第二天调守昌平,第三天又调守良乡。按照规定,军队到达汛地的当天不准开粮。山西兵三天调了三个地方,三天没有领到口粮。 这就是兵部的套路。表面上看是在调度军队,实际上就是在耍无赖。按照当时的规矩,军队到一个地方,得等第二天才能领军饷。兵部就利用这个漏洞,让你今天到通州,明天去昌平,后天又调良乡。反正每次都是刚到地方,按规定不能发钱,然后马上又调走。 这帮兵部官员心里打的小算盘很精明:反正国库空虚,各路援军都要钱,要是都按时发饷,财政肯定扛不住。不如用这种办法拖着,能省就省,至于将士们的死活,管得了那么多吗? 问题是这些山西兵可不是傻子。他们千里迢迢跑来勤王,结果被人当猴耍。三天不给饭吃,谁受得了?而且这些士兵家里都指着军饷过日子呢,老婆孩子还等着米下锅。 士兵们极为愤慨,就自己在驻地附近抢掠粮食。朝廷又以耿如杞、张鸿功未能约束军队,下令逮捕。这五千名精锐士卒,眼见巡抚和总兵下狱问罪,就一哄而散,逃回山西。 到了第四天,兵部又要调换驻地,士兵们彻底忍不了了。饿着肚子怎么打仗?于是开始自己找吃的,从讨要变成抢夺。消息传到朝廷,崇祯帝大怒,觉得勤王军怎么能变成土匪? 兵部趁机甩锅,说是张鸿功、耿如杞管理不力。崇祯帝也是糊涂,没深究背后的原因,直接下令抓人。结果两个忠臣被抓,八千精兵一哄而散。有的逃回山西,有的就地落草为寇,还有的加入了流民队伍,后来成了农民起义军的骨干。 事情闹大以后,明廷不仅不自究处置失宜,反而把耿如杞、张鸿功处死。最悲剧的是,张鸿功最后被处死,耿如杞虽然保住命但被流放,在流放地郁郁而终。两个本来可以为国建功的忠臣,就这么被坑死了。 这件事其实就是明末整个制度腐败的缩影。兵部那帮人以为自己很聪明,省下了几天的军饷,实际上却损失了八千精兵的战斗力。更要命的是,这种背信弃义的做法彻底寒了其他援军的心,为后来更大规模的军队哗变埋下了祸根。 明朝就是被这样一个个看起来不起眼的愚蠢决定给拖垮的。国家危难之际,本该团结一心共御外敌,结果内部先搞起了这种小伎俩。兵部官员们觉得自己占了便宜,其实是在挖自己王朝的坟墓。 明朝亡于李自成,也亡于这种制度性的腐败和愚蠢。你觉得这种为了省钱不择手段的做法,跟现在某些单位拖欠工资有没有相似之处?历史总是惊人的相似,欢迎大家分享看法。

一颗尘埃

明朝士大夫都不用交税免役的