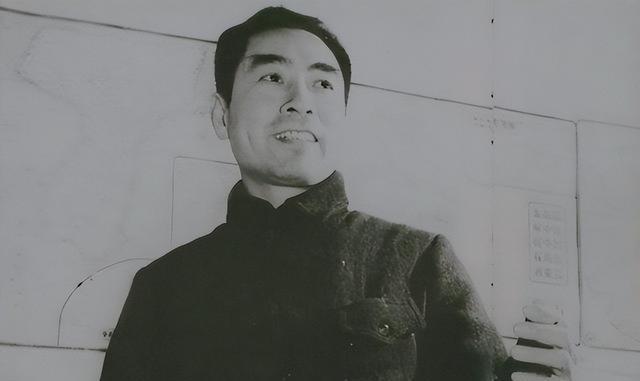

1958年,周总理的弟弟周恩寿要回老家修房子,正好在院子里碰到了刚开完会的周总理,哪成想周总理直接说了一句:房子不能修,家你也不能回!!! 周恩来1898年出生在江苏淮安一个破落大家族。家里虽有老宅,却早没了往日风光。他小时候跟嗣母陈氏感情深厚,她教他诗词历史,种下了文化根基。可惜,10岁那年,生母和嗣母接连去世,他早早扛起责任,性格里多了几分坚韧。12岁离乡求学,从东北到天津,再到日本,他逐渐接触新思想,对封建礼教的虚伪看透了。1919年回国投身革命后,他把家国看得比啥都重,小家在他眼里,早就成了次要选项。 1958年,周恩寿找哥哥聊修房子的事。当时新中国刚成立不到10年,国家还穷,周恩来忙得脚不沾地。周恩寿想着老宅是哥哥小时候住过的地方,修一修也没啥大不了。可周恩来的态度出乎意料地硬:房子不许修,更别提建啥纪念馆。他还说得很明白,里面住的人不用搬,塌了就塌了。这可不是随便说说,他早跟淮安县委打过招呼,不准动那房子。为啥?他有“三怕”:怕亲戚找麻烦,怕浪费资源,怕开了特权先例。他觉得自己是总理,得带头过苦日子,不能让老家沾光。 周恩来不只不让修房子,连回老家都不愿意。他多次跟人说过,自己不是不想家,而是不能回。1960年,淮安县委书记请他回去看看,他叹口气说:“离淮安50年了。”可还是没去。1961年在庐山,他又跟表妹提到,怕一回去亲戚缠上来,添乱子。他总说,等生活好了再回,可这一等,就等到了生命的尽头。他心里明白,自己身份特殊,回乡不是简单的探亲,而是会牵扯出一堆问题。他宁可压下乡愁,也不愿给国家和人民添负担。 周恩寿跟哥哥不一样,他没那么重的担子,心里一直惦记着老家。那次谈话后,他没再提修房子的事,但晚年常跟女儿念叨这份遗憾。1985年他去世前,特意交代把骨灰埋回淮安老宅后院——那儿是他小时候种2014年种菜的地方。他走了哥哥没走完的路,骨灰回了故土,也算给兄弟俩的故事画了个温情的句号。可周恩来呢?1976年去世后,按遗愿骨灰撒进江河,连坍都没留一块。 周恩来这辈子,啥都想着国家。他不修房子、不回老家,不是不近人情,而是他打心底里反感特权和铺张。他怕自己一松口,老家就成“名人故居”,资源浪费不说,还可能助长不正之风。他用行动告诉大家,当官的就得带头吃苦,决不能搞特殊化。这态度不光影响了周恩寿,也让后人感慨:一个连老家房子都不修的人,怎么可能给自己谋私利呢?