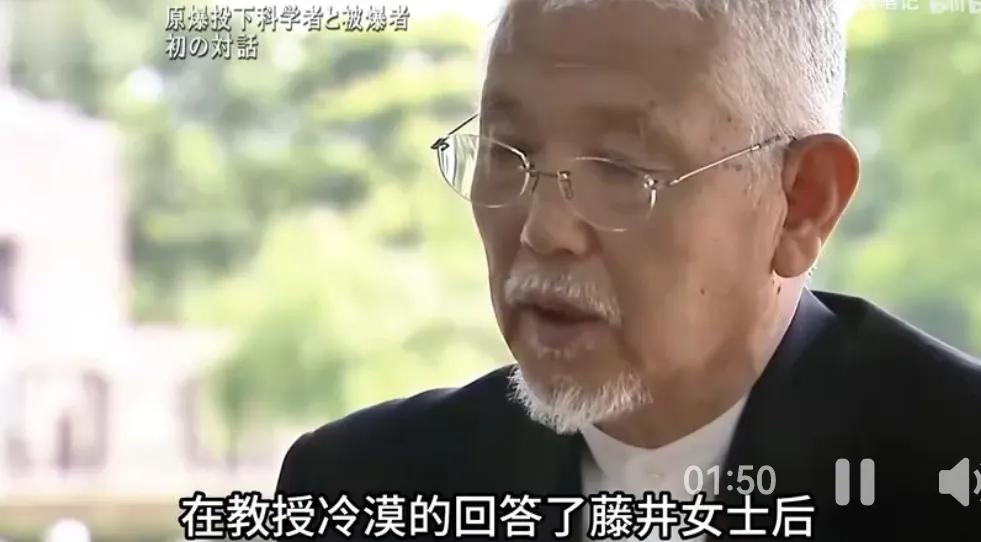

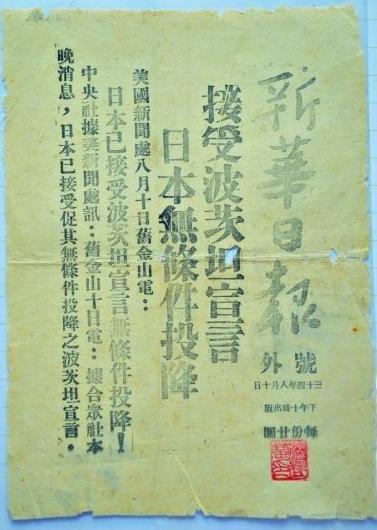

拒绝道歉的美国教授与回避历史的日本,这场争论撕开了二战最丑陋的遮羞布! 回溯人类历史,战争的阴影始终笼罩着人们的心头,留下了无数伤痛与反思。2005年那场发生在日本广岛的会面,就像一面镜子,映照出战争历史背后复杂而尖锐的矛盾。美国科学家安格纽教授与原子弹爆炸幸存者西野先生和藤井女士的激烈争论,不仅是个人之间的冲突,更是不同历史认知与价值观的激烈碰撞。 当时安格纽教授是受到日方的邀请,来到广岛进行采访的,因为教授是曾经参与和研制原子弹的其中一位科学家,日本这样的安排也是目的不纯,但教授依然坚定自己的立场,回答“惊爆”了。 会面伊始,就充满了紧张与对立。安格纽教授受邀赴广岛接受采访,他在采访中对日本战时遭遇表现出的冷漠,让日本民众感到心寒,其拒绝与幸存者见面的态度,更是将这种对立情绪推到了顶点。后经记者反复劝说,他才勉强同意会面。当藤井女士满含痛苦地描述核爆后那如“地狱般”的景象,西野先生愤怒地质问教授明知核武器毁灭性却仍参与研制时,安格纽教授却以朋友死于日军暴行为由,称幸存者“应感幸运”,这一回应瞬间引发了双方激烈的情绪对立,让现场气氛剑拔弩张。 从表面上看,这只是一场关于道歉的争论,可实际上,它背后是对二战历史认知的巨大分歧。安格纽教授将核爆视为日本侵略的必然结果,在他心中,日本发动的侵略战争,尤其是珍珠港事件、南京大屠杀等暴行,不可饶恕,原子弹的投放不过是对日本侵略行为的一种回应。而西野先生和藤井女士等幸存者,他们从自身经历出发,强调平民在核爆中受害的无辜与悲惨,认为即使战争复杂,作为核弹研制者的安格纽教授,也应对非战斗人员的痛苦承担道德责任。这两种立场,一个基于战争的因果逻辑,一个着眼于人道关怀,看似都有道理,却在历史的语境中激烈冲突,让这场对话陷入僵局,最终不欢而散。 然而,当我们把视角从广岛核爆拓展到整个二战历史,就会发现,日本在要求他人为核爆道歉的同时,却对自己在二战中对亚洲国家,特别是中国所犯下的罪行,始终缺乏应有的反思与忏悔。南京大屠杀,30多万无辜生命惨遭屠戮,整个南京城沦为人间地狱;731部队,把活人当作实验材料,进行各种惨无人道的实验,至少5000人被以活人做实验的手段杀害 。据不完全统计,在整个二战期间,中国军民伤亡人数高达3500万,财产损失更是不计其数。这些数字背后,是中华民族刻骨铭心的伤痛,是无数家庭的破碎。 与德国相比,日本对待历史的态度更是让人失望。德国在战后深刻反思纳粹罪行,对受害国家和民族真诚道歉,积极赔偿,努力修复与邻国的关系。而日本呢?靖国神社里至今供奉着甲级战犯,那是对侵略历史的公然美化;一些教科书对南京大屠杀等暴行闪烁其词,试图掩盖历史真相,误导年轻一代;日本政府高官还不时参拜靖国神社,伤害亚洲受害国家人民的感情。日本在历史问题上的种种错误行径,表明它根本没有正视历史,没有承担起应有的历史责任。 回到2005年的那场会面,安格纽教授拒绝道歉,固然有他站在美国立场、基于美国对二战历史战略叙事的因素,但日本自身对侵略历史的态度,无疑也是他拒绝的重要原因。如果日本不能深刻反思自己的侵略罪行,不能真诚地向受害国家和人民道歉,又有什么资格要求别人为核爆道歉呢?历史是公正的,它不会因为时间的流逝而被遗忘,也不会因为某些人的刻意掩盖而消失。日本只有正视历史,深刻忏悔,才能真正赢得国际社会的尊重,才能实现与受害国家的和解。 在当今世界,和平与发展是时代的主题,但战争的阴影并未完全消散。我们回顾这段历史,不是为了延续仇恨,而是要从历史中汲取教训,让悲剧不再重演。对于日本来说,反思侵略历史,承担历史责任,是它走向未来的必经之路;对于其他国家来说,铭记历史,捍卫历史真相,是对和平的最好守护。只有这样,历史的天平才能真正倾向正义与和平,人类才能避免重蹈战争的覆辙。

WD

说句公道话,日本仅承受2颗原子弹是少了些,至少要20颗!如真要达到平衡(指双方的罪达同一程度),日本要承受200颗以上原子弹。