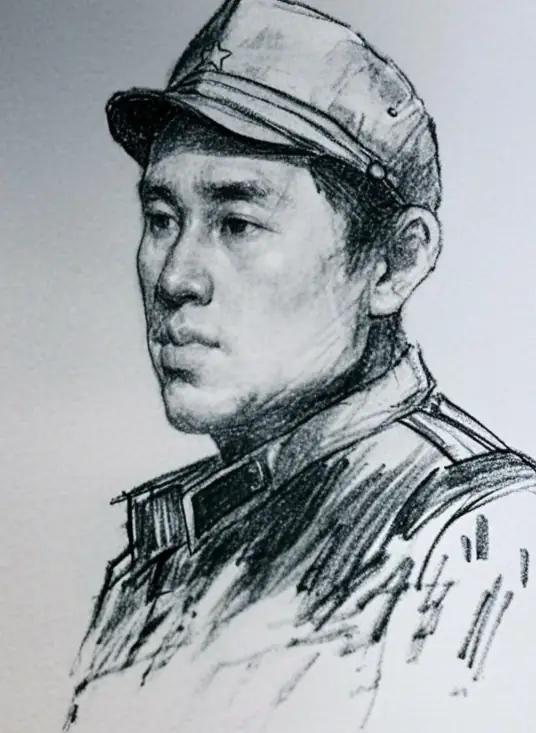

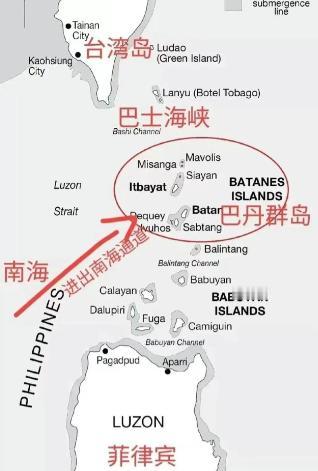

唯一葬在中国烈士陵园的日本人——伊田助男!他本是一名日本汽车司机,九一八事件后加入日军,但当他亲眼所见“横尸遍野”的战场,才发觉这场战争根本就不是高层所谓的“中日亲善”! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 吉林汪清县的烈士陵园里,有一块不起眼的墓碑,碑上的名字是“国际主义战士伊田助男”。 它静静立在松林间,四季风雪吹过,石面上刻痕渐浅,但每到清明,仍有人前来献花,陵园中安葬着许多中国抗日烈士,而他,是唯一的日本人,人们都想知道,他为什么会葬在这里。 伊田助男出生在日本的一个普通工人家庭,父亲在机械厂做技工,母亲在纺织厂干活,家里生活算不上宽裕,他少年时学过修机器,后来在运输公司开车为生,日子虽不富裕,却也安稳。 九一八事变前,日本经济低迷,失业的人越来越多,军国主义的宣传铺天盖地,报纸和广播不停说要“开拓满蒙”“实现大东亚共荣”,还宣称去中国是帮助邻国发展。 年轻的他信了这些话,加上公司经营不下去,他就报名进了关东军,成了一名运输兵。 刚到中国东北时,他以为会受到欢迎,可眼前看到的,是百姓避让的眼神,是路边残破的房屋。 第一次随部队行动,他看见战友用刺刀刺死了一个抱孩子的妇女,孩子的哭声在空旷的雪地里格外刺耳,他整夜没合眼,心里翻腾着说不出的苦涩。 之后的日子,他在卡车和土路之间来回奔波,每一趟运输,都要把子弹、炮弹、粮食送到前线。 沿途常能看到被烧毁的村庄,屋梁焦黑,瓦砾里有冻僵的尸体,有老人蜷在院角,有孩子倒在路边,空气里混着血腥味和烧焦味,让他胃里发紧,久而久之,他开始怀疑自己听到的那些口号。 他常在心里盘算,这些装在木箱里的子弹,最后会打向谁,一次,他在装卸物资时,看到战友往背包里塞银器和布匹,那是从中国村庄抢来的。 他把这些情景记在随身的本子里,不敢让人看见,试过和别人说这样不对,可换来的只是冷笑和威胁,他意识到,在这样一支军队里,清醒反而是一种危险。 1933年春天,他接到一项任务,要把10万发子弹送到吉林汪清县马家屯一带的日军,那里的部队正在对抗日武装发动“讨伐”。 他知道这批子弹一旦送到前线,会有无数生命因此消失,这一夜,他几乎没合眼,反复想着要怎么阻止它们流向战场。 清晨,卡车在林间的土路上颠簸前行,路两旁的积雪还没化尽,树枝在寒风中发出干裂的声响,远处传来隐约的炮声,他的心揪得更紧,行至一处偏僻的山弯,他猛打方向盘,让车头撞上岩石。 金属的撞击声在林中回荡,发动机冒出白烟,很快熄了火,他跳下车,掀开发动机盖,用扳手砸断几处关键部位,确保车辆再也启动不了。 做完这些,他在卡车旁找了块平坦的石头,从军装口袋里掏出纸和铅笔,手因寒冷微微发抖,字迹并不工整,但他一笔一画写下心中压抑已久的话。 他在纸上写明自己是日本共产党员,看清了这场战争的真相,要把10万发子弹留给中国的抗日队伍,请他们用来打击日本法西斯。 他知道自己已无退路,也不想被捕后成为审讯的工具,他把纸压在显眼的地方,又检查了一遍弹药是否安全。 晨雾中,他整理了军装,从腰间取下配枪,抵在自己的头侧,扣动扳机的那一刻,林中的鸟群惊起,雪面落下几片松针。 几天后,抗日游击队在侦察时发现了这辆卡车,车上整齐堆放的弹药和那封遗书,让他们震动不已。 游击队将子弹带回,根据战局安排投入使用,这批子弹在随后的战斗中,确实打击了入侵的部队,为当地百姓争取了喘息的时间。 战士们把伊田助男的遗体安葬在山坡上,立了木牌,写着他的名字和身份,战后,他的遗骨被迁入汪清县烈士陵园,墓碑上刻的是“国际主义战士”,没有标明他的国籍。 岁月流逝,墓碑被风雪侵蚀,字迹渐淡,每年还是有人带着花前来,有的是曾经的抗战老兵,有的是听过他故事的年轻人。 对他们来说,这座墓不仅属于一个日本人,更属于一个在最黑暗时刻选择站在人性一边的人,他用自己的方式告诉世人,战争能摧毁很多东西,却摧不毁一个人的良知。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:吉林省爱国主义教育基地——伊田助男简介