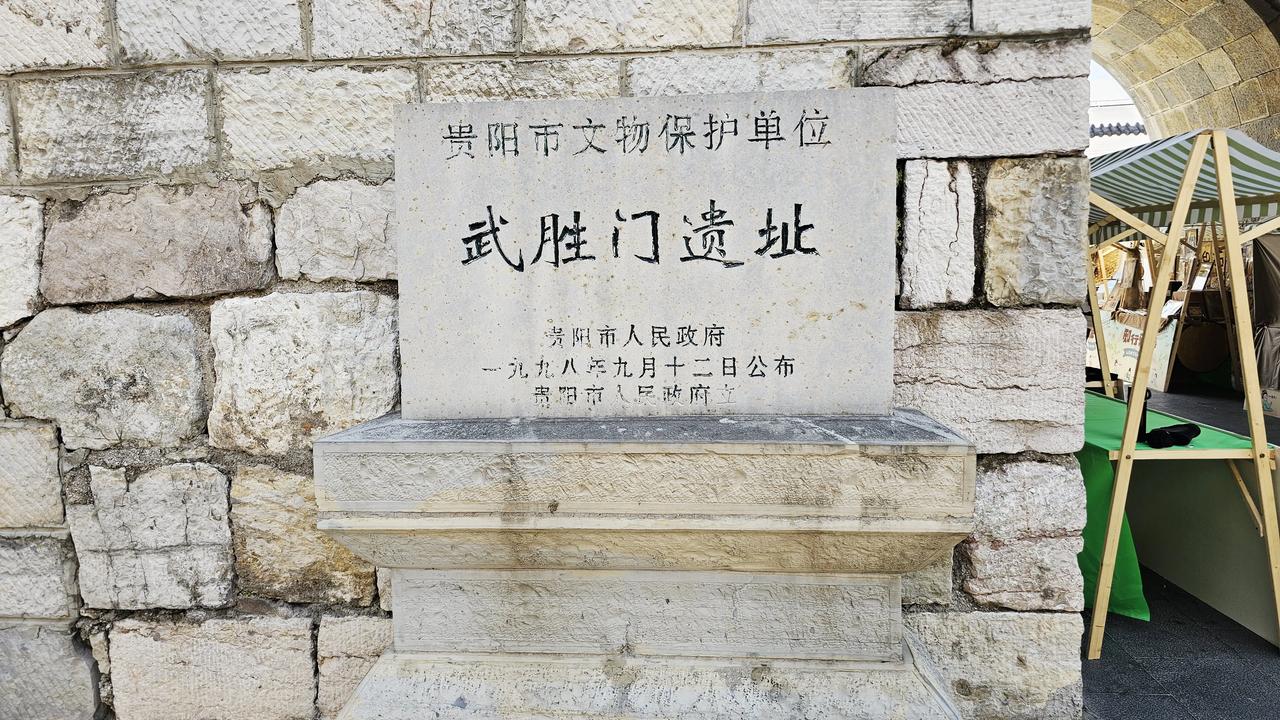

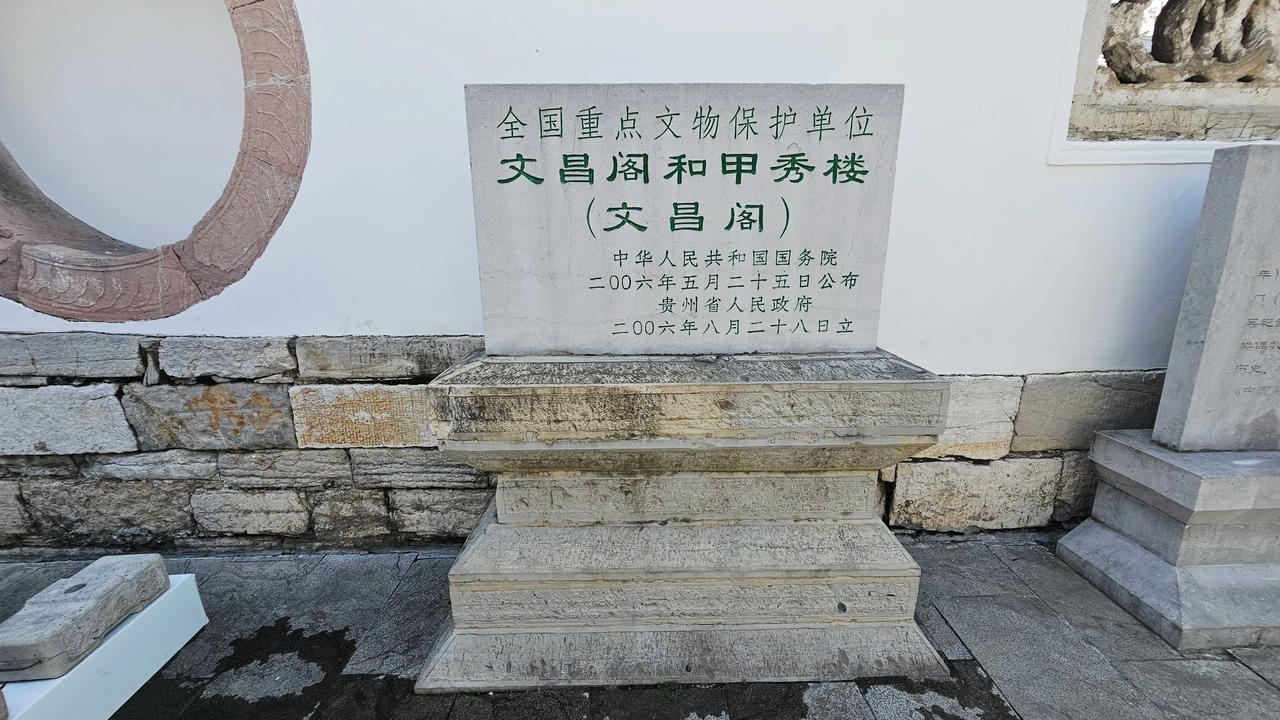

“三层九角破天工,一阁横绝华夏中”——镜头掠过贵阳老东门古城墙,聚焦于月城之上这座青瓦朱窗的奇构:文昌阁。明万历二十四年(1596年),贵阳为振兴文运筑阁祭祀,比甲秀楼更早两年诞生。400余年间六毁六建,却始终守护着中国古建史上独一无二的“三层九角”密码,成为第六批全国重点文物保护单位中的结构孤例。 文昌阁高20米,底层方正象征大地,二、三层突变为不等边九角攒尖顶——正面三角30度,其余六角45度。这种将圆周四等分后,西面三等分、其余三面二等分的划分法,打破中国古建偶数角的传统,成国内唯一孤例。 梁81根、柱54根、楼楞木各层9根、屋顶9角,皆取“九”之极数,这是古代皇家专属,我个人觉得这是对皇权的僭越。 另外这里更以杠杆结构承重:二、三层金柱不穿透楼板,通过挑枋形成悬挑,既减柱网扩空间,又分散震力。 清嘉庆年间贵阳大地震,城墙崩塌而阁仅“顶斜未倒”;1939年日军轰炸,阁基下沉3厘米仍屹立;1976年雷击宝顶坠落,历书、五谷等秘藏现世,据说这些现藏贵州省博,木构主体却无恙——全楼无一根铁钉的榫卯结构,成就“东方建筑力学教科书”。 贵州巡抚卫既齐碑记载,此处原为“木笔文星”山脉入城之口,建阁是为补地势文气不足。登阁远眺,东山如笔,南明河似墨,古城为纸——暗合“文运天开”的堪舆玄机。 它的顶层祭祀奎星,它主文章兴衰,中层供奉文昌帝君,它掌功名禄位,底层祭奠武安王关羽,它象征忠义节烈。整体寓意读书人需“以武立节,以文成仁”,折射边陲之地对中原文化的融合与守望。 20世纪40年代被改为国民党秘密监狱,50年代成小学教室,文革中神像壁画尽毁,沦为大杂院与街道工厂。1976年雷击宝坠落后,核桃加工机轰鸣于殿内。 1983年政府斥资77万(含国家文物局10万),迁18户居民、换蛀柱、复宝顶,重建碑廊珍藏清代5块修阁碑;2000年启动古城墙与月城整体修复,终使“九角神阁”重光。 阁门常闭,禁止相机拍摄与无人机航拍,廊道设障限行——过度保护引发游客诟病:“比故宫还金贵?”。 阁外城墙下,市民聚饮“烤肉配啤酒”,孩童奔跑于明代石阶。夜色中阁楼青灰静默,霓虹车流绕城而过,恰似历史与当下的温柔对峙。 “五百年风雨铸九角,十万杵榫卯锁乾坤”——文昌阁不是冰冷的文物,而是一部立体的建筑哲学: 它以九数僭越皇权,宣告边地文化自觉; 以木构硬撼地震,诠释柔韧生存智慧; 更在烧烤烟火与禁拍令的撕扯中,直面所有古建的当代宿命: 既要活着,又要不朽。