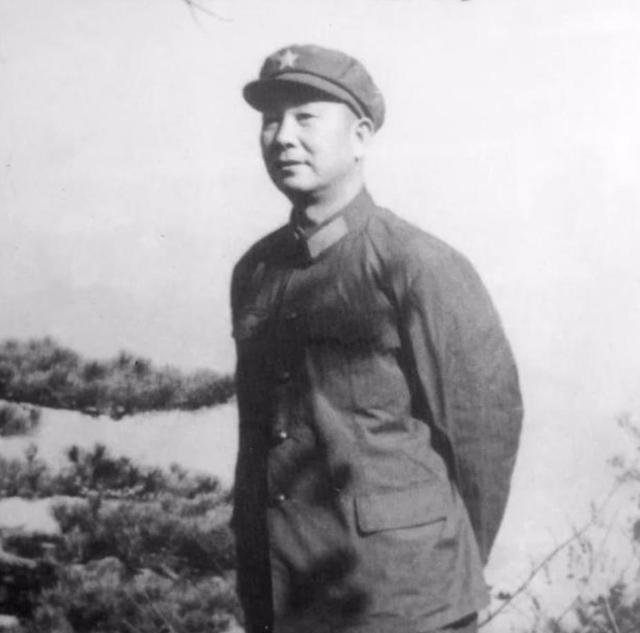

1987年,退伍老兵赵保群在家午休,政府人员却找上门,对他说:“别睡了,国防部长张爱萍找了你14年,现在正邀请你去北京呢!” 赵保群出生在江苏海安一个农村家庭,1949年与共和国同龄,从小帮家里干农活,长大后应征入伍,分配到北京军区某部当警卫班长。1973年,上级派他去301医院执行监护任务,对象是一个叫张续的病人,上级规定不能谈政治,不能让病人接触外界,任何人见病人时都要监督并报告谈话内容。赵保群开始执行这项任务,逐渐发现张续不像普通病人,他对食物从不浪费,对医护和警卫人员态度温和。赵保群腿受伤时,张续借口自己腿疼叫护士拿药,然后转交给赵保群。赵保群来自农民家庭,性子直爽,看到张续处境特殊,就把监护转为照顾。张续病重无法自理,赵保群负责喂饭和处理大小便事宜。张续真实身份是张爱萍,当时因腿伤住院。赵保群不知详情,但从行为判断张续是好人,就尽心尽力。张爱萍服用中药后出现异常,赵保群及时叫来医生抢救,避免了更大危险。这件事后,赵保群没有得到表彰,反而被迫退伍。他返回老家,在海安砖厂当工人,对军旅经历保持沉默,从不向别人提起。 张爱萍恢复工作后,当上国防部长,一直记挂赵保群这个恩人,就托人四处打听下落。那时候信息不发达,赵保群退伍后没留联系方式,也没主动找组织,搜索起来费劲。张爱萍通过部队渠道和熟人网络询问,包括在江苏工作的朋友帮忙走访。赵保群在砖厂干活认真,连续几年评为劳动模范,当地报纸报道了他的事迹,还登了照片。张爱萍看到报纸后,认出赵保群,马上派人核实身份。确认后,张爱萍决定邀请赵保群到北京见面。1987年11月,政府人员找到赵保群,通知他去北京。张爱萍这些年找了14年,通过报纸这条线索才成功。赵保群得知后,同意前往。这件事源于1973年的医院事件,赵保群的举动让张爱萍铭记在心。张爱萍不只一次表达感激,强调赵保群救了自己一命。赵保群退伍后生活简单,在砖厂推砖运货,靠双手养家,从没想过利用过去经历求助。张爱萍的寻找过程体现了高层对基层恩人的重视,而赵保群的低调也反映出普通人的本分。 赵保群到北京后,张爱萍夫妇亲自准备饭菜,还叫来女儿和女婿,一起讲述赵保群当年的恩情。全家热情接待赵保群。张爱萍安排人陪赵保群在北京游览一周,包括故宫、长城等地方。赵保群返回江苏后,张爱萍家族继续关照他,多次写信和寄钱。张爱萍夫妇曾汇400元,赵保群收到后捐给当地敬老院,帮助老人改善生活。他坚持自力更生,没接受个人资助。后来,当地政府调赵保群到镇供销社工作,他负责货物管理和账目记录。张爱萍家族与赵保群保持书信联系,逢年过节问候。张爱萍询问赵保群生活情况,赵保群回信汇报近况,从不提要求。这种联系持续多年,直到张爱萍去世。赵保群晚年仍住在海安,偶尔看旧照片回忆往事。这段故事显示出恩情在人与人之间的长久影响,赵保群的举动不是为了回报,而是出于本心。张爱萍的感恩也让普通人看到高层的人情味。 赵保群的经历从一个侧面反映了那个年代的军民关系,他作为基层战士,对上级任务认真执行,却在关键时刻选择人性化照顾。张爱萍在恢复职务后,没忘记这份恩情,坚持寻找14年。这不只是个人故事,还体现了社会变迁中人对人的尊重。赵保群退伍后当工人,评为劳模,通过报纸被发现,这说明勤恳工作总有被认可的时候。张爱萍邀请他到北京,不仅是报恩,还让家人了解这段历史。张爱萍的子女也记住赵保群,继续提供帮助。赵保群捐款敬老院的行为,显示出他把恩情转化为对社会的回馈。他在供销社工作后,生活稳定,保持低调作风。这件事在当地传开,有人建议赵保群利用关系发达,但他没那么做,选择本分过日子。张爱萍的信件多达二十多封,内容多是关心和感谢。赵保群的回应总是简朴务实。这种互相关照持续到张爱萍离世,留下一个真实的人间佳话。