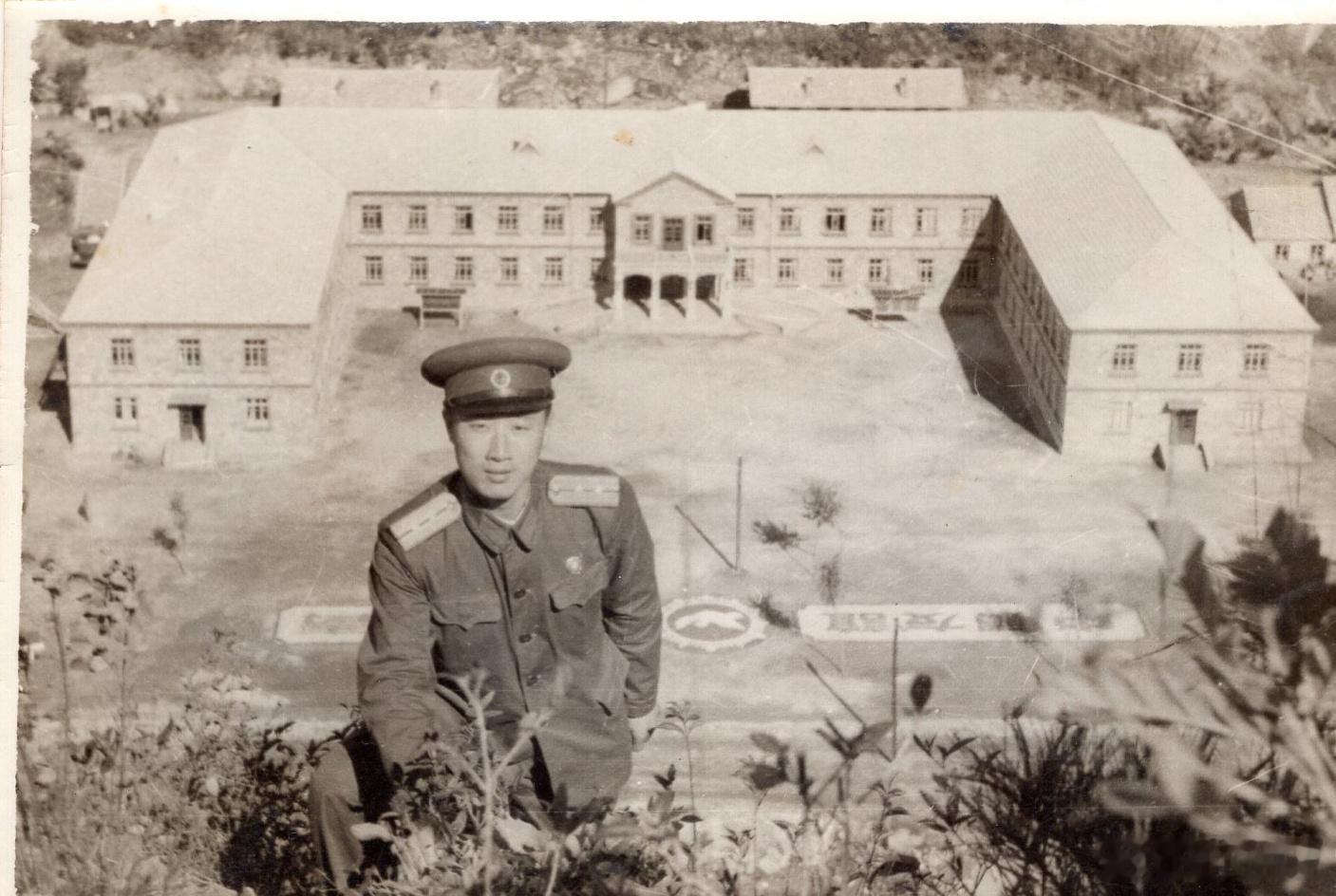

1955年,开国女将军李贞回乡探亲,遇到了打骂她的第一任丈夫古老三,当二人再相见时,古老三整日提心吊胆的。 1955年冬,湖南浏阳小板桥乡的土路上,寒风卷着落叶打旋。村口挤满了人,男女老少裹着破棉袄,伸长脖子朝远处张望。消息像长了翅膀:开国女将军李贞要回乡了!人群里却有一个身影缩在角落,脸色煞白,手里的旱烟袋抖得几乎拿不稳。他叫古老三,曾经的恶霸丈夫,如今却像只惊弓之鸟,生怕这位女将军是来清算旧账的。 就在他低头想溜走时,一双军靴稳稳停在他面前,抬头一看,李贞目光平静如水,没有一丝怨恨。这一眼,究竟藏着怎样的故事? 那年,浏阳河畔的小村庄还笼罩在封建的阴霾里。1908年,一个名叫“旦娃子”的女婴出生在贫苦农家,家里已有六个姐姐,父亲李光田却在她出生后不久病逝。生活的重担压在母亲肩上,为了让小女儿活下去,六岁的旦娃子被送进了地主古家,当了童养媳。古家院子里,破旧的柴房成了她的“家”,天不亮就得挑水、劈柴,稍有差池,婆婆的冷言冷语和丈夫古老三的拳头便如暴雨般落下。 一次上山砍柴,她被大雨淋得透湿,回家后不仅被婆婆责骂,还挨了古老三一顿毒打,脸上青紫的痕迹好几天未消。那一刻,绝望像冰冷的铁链,锁住了她小小的心。 可命运的转折往往藏在最黑暗的角落。1926年,国民革命军的北伐军攻入浏阳,革命的火种点燃了这片沉寂的土地。18岁的旦娃子听到了“妇女解放”的呼声,像是溺水之人抓住了救命稻草。她偷偷跑去参加永和区妇女协会,剪掉长辫,改名“李贞”,誓要砸碎身上的枷锁。 她开始走村串户,宣传新思想,组织妇女做军鞋、筹粮食,忙得像个陀螺。那时的她,眼中燃着光,连深夜挑灯缝制宣传单时,都觉得未来有了盼头。 然而,革命的路从来不是坦途。1927年,蒋介石发动“四一二”反革命政变,浏阳的革命者被列入黑名单,李贞的名字赫然在列。古老三和古家为撇清关系,匆匆写下休书,将她“扫地出门”。这纸休书却意外成了她的解放令,让她彻底摆脱了封建婚姻的桎梏。 古家婆婆不甘心,撒泼要李贞赔“十几年的饭钱”,幸亏农会同志仗义执言:“你们把人当牛马使唤,还敢要钱?”这件事后来成了当地破除封建婚姻的典型案例,甚至惊动了北京的记者。 挣脱束缚的李贞像脱笼的鸟,投身革命洪流。她加入了毛泽东领导的秋收起义,成了红军队伍里的一员。一次战斗中,敌人围困,她带头喊道:“宁可跳崖,也不当俘虏!”纵身跃下山崖,幸运被树枝挂住,保住性命。这股不屈的劲头,让她在队伍里崭露头角。从普通战士到团政委,再到军医学校政委,李贞一步步用行动证明了自己的能力。 战火中,她遇到了红军干部甘泗淇,两人并肩作战,情愫在枪林弹雨中悄然滋生。甘泗淇被她的坚韧和智慧吸引,两人在长征路上结为伴侣,成了革命战友眼中的“神州夫妻两将星”。 1955年9月,中南海紫光阁,全国首次授衔仪式上,李贞身着军装,站得笔直。毛泽东亲手为她授上少将军衔,握着她的手说:“祝贺你,李贞同志,你是新中国第一位女将军!”那一刻,台下掌声雷动,她却想起多年前那个在古家柴房里瑟瑟发抖的童养媳。 同年冬天,她决定回浏阳探亲。消息传开,乡亲们奔走相告,村口挤满了欢迎的人群。唯有古老三吓得魂不附体,躲在家里三天不敢出门。他怕李贞回来报复,毕竟当年的他,曾将她打得遍体鳞伤。 第四天,村支书带着人找到古老三家,他吓得钻到床底,还是被拽了出来。面对李贞,他低着头,满脸羞愧。可李贞却伸出手,平静地说:“过去的事,都过去了。新中国了,咱们得往前看。”她没有半点责骂,甚至捐资为村里建了一所小学,取名“贞爱小学”,让孩子们能在明亮的教室里读书。 古老三愣住了,乡亲们也愣住了。这份宽恕,像一束光,照亮了所有人。 据网络资料,李贞不仅在军事上表现出色,还在妇女解放运动中贡献卓著。她曾担任第一、第二届全国妇联执委,第三、第四届常委,第五届全国人大常委会委员,致力于推动妇女权益。 晚年,她无儿无女,却收养了20多个烈士遗孤,将母爱倾注给他们。 1990年3月11日,李贞在北京逝世,享年82岁,身后不留一物,遗嘱中叮嘱将骨灰撒在浏阳河畔。 此外,浏阳市档案馆记载,她回乡时还推动修缮水渠,改善村民生活,这些善举至今被当地传颂。贞爱小学如今仍是当地教育的地标,墙上的李贞戎装照激励着一代代学生。 那天,古老三站在贞爱小学门口,看着孩子们背着书包跑进教室,嘴里哼着歌。他蹲下身,点燃一袋旱烟,喃喃道:“这辈子,我算是看明白了。”李贞的故事,如浏阳河水,流淌在每个村民心中,诉说着反抗、奋斗与宽恕的传奇。