1944年冬,密云云蒙山深处,冰冷的鸽子洞内,一位母亲亲手捂住了自己发烧孩子的嘴,直到哭声停止,稚嫩的生命在日伪军的脚步声中悄然逝去。这不是残酷的谋杀,而是绝境中一位中国母亲用血肉铸就的,对更多生命,对民族生存的最终守护。她叫邓玉芬,一位被战火淬炼成钢的农妇,用七个儿子、一个丈夫乃至一个襁褓中的生命,书写了抗日战争中最悲壮的母爱史诗。她的选择,是那个时代中国人民不屈意志的缩影,更是对侵略者最无声却最震耳欲聋的控诉。

1944年的密云,早已被日军铁蹄踏成“无人区”,村庄焦土,粮食被掠,乡亲们只能躲进山洞,靠野菜野果勉强求生。53岁的邓玉芬,背影佝偻,饱经风霜的脸上写满了沧桑。她的家,曾是张家坟村里最热闹的存在,丈夫任宗武和七个儿子,一大家子热气腾腾地生活。然而,战火无情,昔日的热闹早已被死寂取代,只剩下她与满山的孤坟。

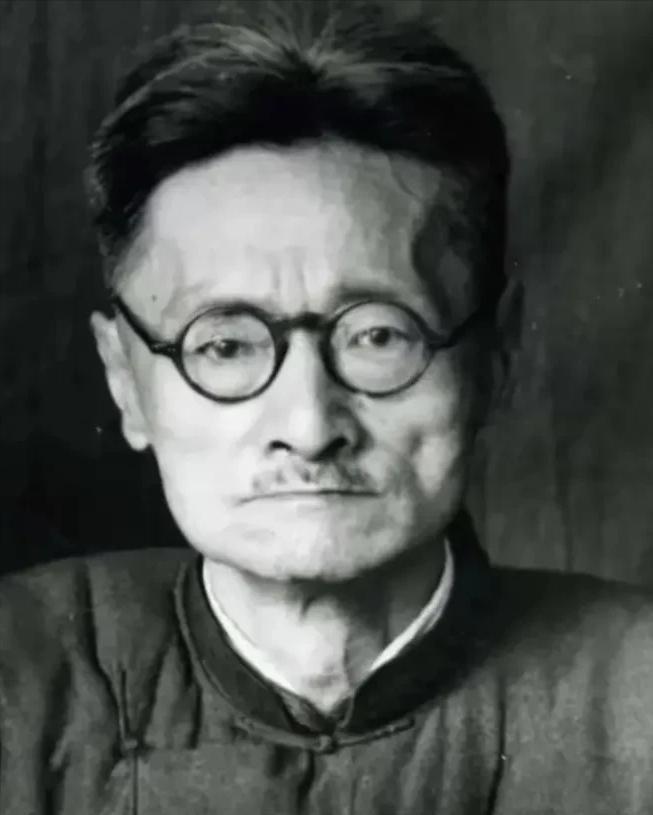

邓玉芬的抗争,始于1933年。长城抗战失利,日军将密云划入伪满洲国,界碑插进了村口。为了活命,她和丈夫带着七个儿子,拖家带口迁至荒凉的猪头岭开荒。日子苦涩,草棚漏风,野菜糊口,但她从未低头。一句“人活着就有希望,姓任的死不绝!”是她对命运的呐喊,也塑造了七个儿子坚韧不拔的品格。这份骨子里的倔强,为日后的巨大牺牲埋下了伏笔。

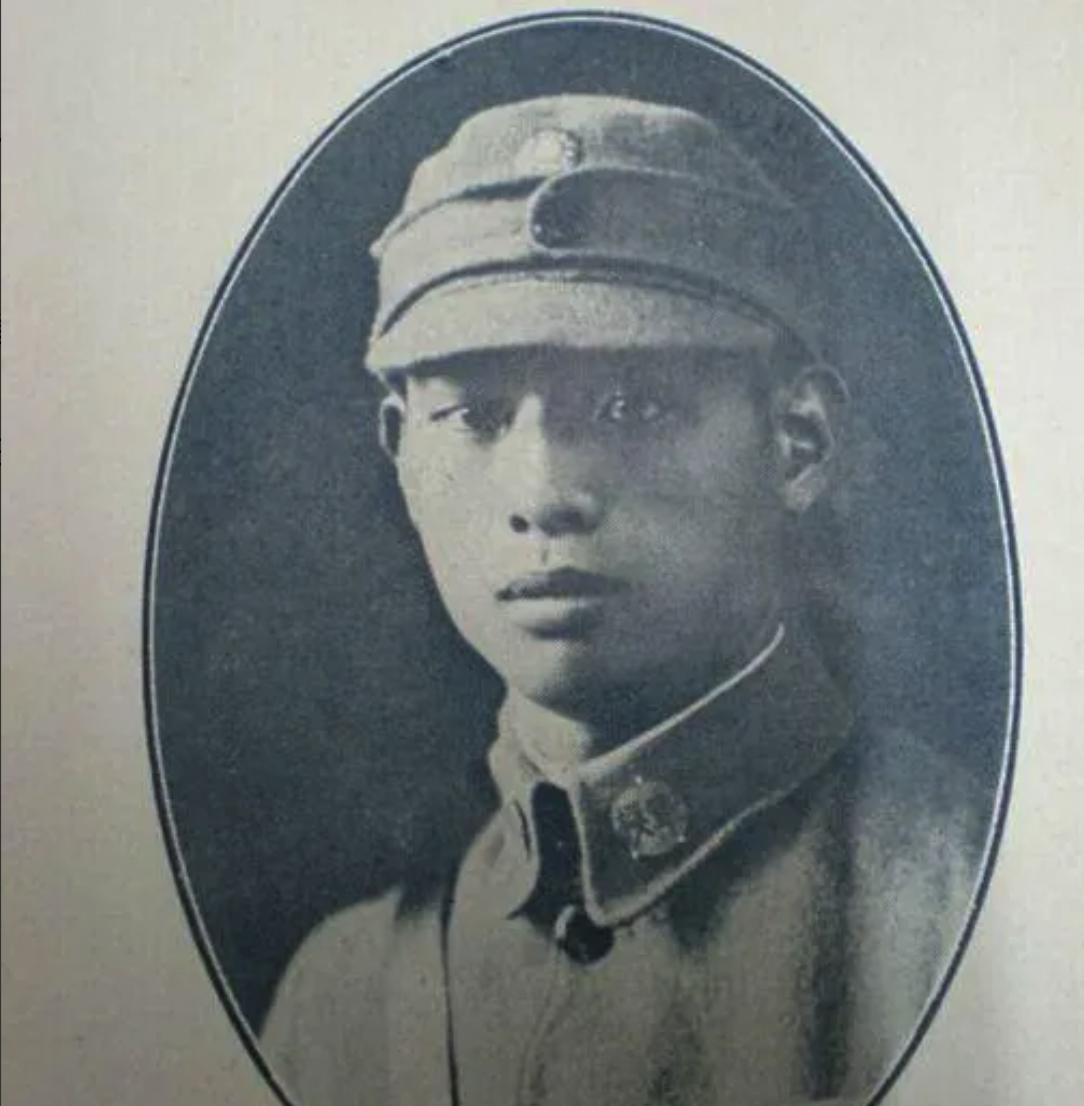

1940年秋,八路军晋察冀军区第十团挺进密云,带来了抗日的希望。邓玉芬的眼睛亮了,她深知这支队伍是穷苦大众的救星。她毫不犹豫地将大儿子永全、二儿子永水送进白河游击队,随后三儿子永义也毅然投身抗日洪流。儿子们奔赴前线后,邓玉芬的忙碌并未减少。她的草棚成了八路军战士的临时落脚点和伤员的简易医院。她用粗糙的双手为战士们缝补军鞋,送去稀缺的粮食,悉心照料伤员,从无怨言。她用行动诠释着何为“军民一家”,用母爱温暖着前线将士。

然而,战火无情,噩耗接踵而至。1941年底,日军推行残暴的“三光”政策,制造“无人区”,强迫村民进入集中营。邓玉芬一家誓死不从,宁愿在山里赴死,也不愿屈服于侵略者的淫威。1942年清明,死亡的阴影笼罩了邓玉芬的家庭:大儿子永全在盘山保卫战中为掩护战友壮烈牺牲;二儿子永水因伤口感染不治而亡;三儿子永义被汉奸出卖,惨遭折磨致死。仅在一次日军偷袭中,她的丈夫任宗武和五儿子永禄在转移粮食时被枪杀,四儿子永祥被捕后杳无音讯。一夜之间,邓玉芬失去了丈夫和两位儿子,加上此前牺牲的三子,共计五位亲人。她把阵亡通知压在炕席下,擦干眼泪,第二天依旧挑起扁担,坚韧地行走在运粮的崎岖山路上。

1944年腊月,日伪军对云蒙山发起大规模扫荡。邓玉芬带着发烧的小七和二十多名乡亲躲进鸽子洞。洞外皮靴声越来越近,洞内小七的哭声在寒风中格外刺耳,足以暴露所有人的藏身之处。在那一刻,这个母亲做出了一个旁人无法想象的决定:她咬破手指,从棉袄里扯出棉花,堵住小七的口鼻,双手死死捂住,以停止孩子的哭声,保住洞内二十多条无辜的生命。她的眼神坚韧,没有泪水,只有一句低语:“我得保住大家。”这种超越血缘的伟大,是中华民族在绝境中求生的悲壮缩影。

战火绵延,即使在抗战胜利后,邓玉芬的悲剧也未停止。1946年内战爆发,她又将家中仅剩的六儿子永恩送往县支队,叮嘱他“别惦记家,好好打仗,立功回来见娘”。可永恩也未能归来,他牺牲在南湾子的战场上。至此,邓玉芬的七个儿子中,六个为国捐躯,一个夭折在她的怀里。她最终成了孤身一人,用自己的满门忠烈,铸就了一座不朽的丰碑。

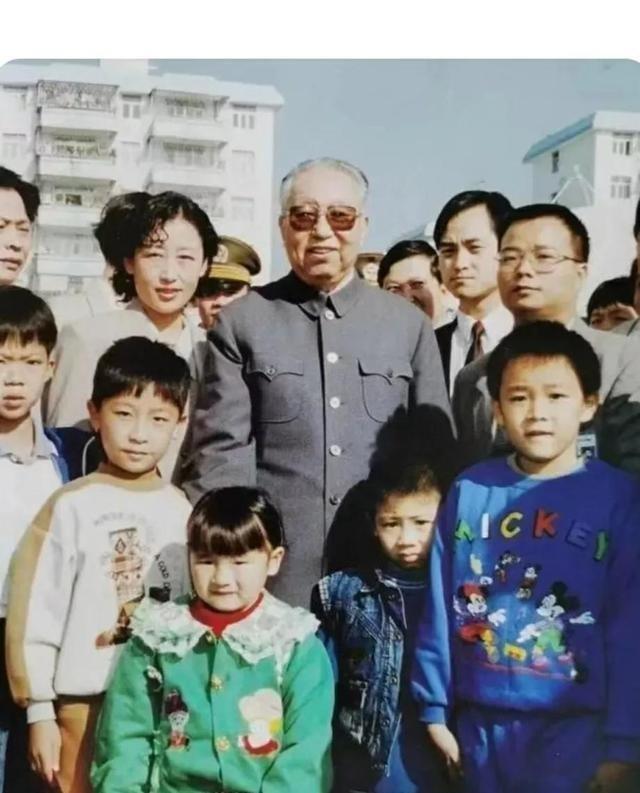

1970年除夕,邓玉芬老人静静离世,享年79岁。临终前,她紧攥着六儿子永恩留下的一枚红五星,并留下遗愿:“别把我埋深山,埋在大路边,我要看着十团的孩子们回来。”如今,在张家坟村,七棵青翠的柏树在风中摇曳,仿佛诉说着那段血与火的岁月,以及一位母亲用生命和爱谱写的抗日史诗。邓玉芬,这个名字,早已超越个人悲苦,成为中华民族不屈精神的永恒象征。