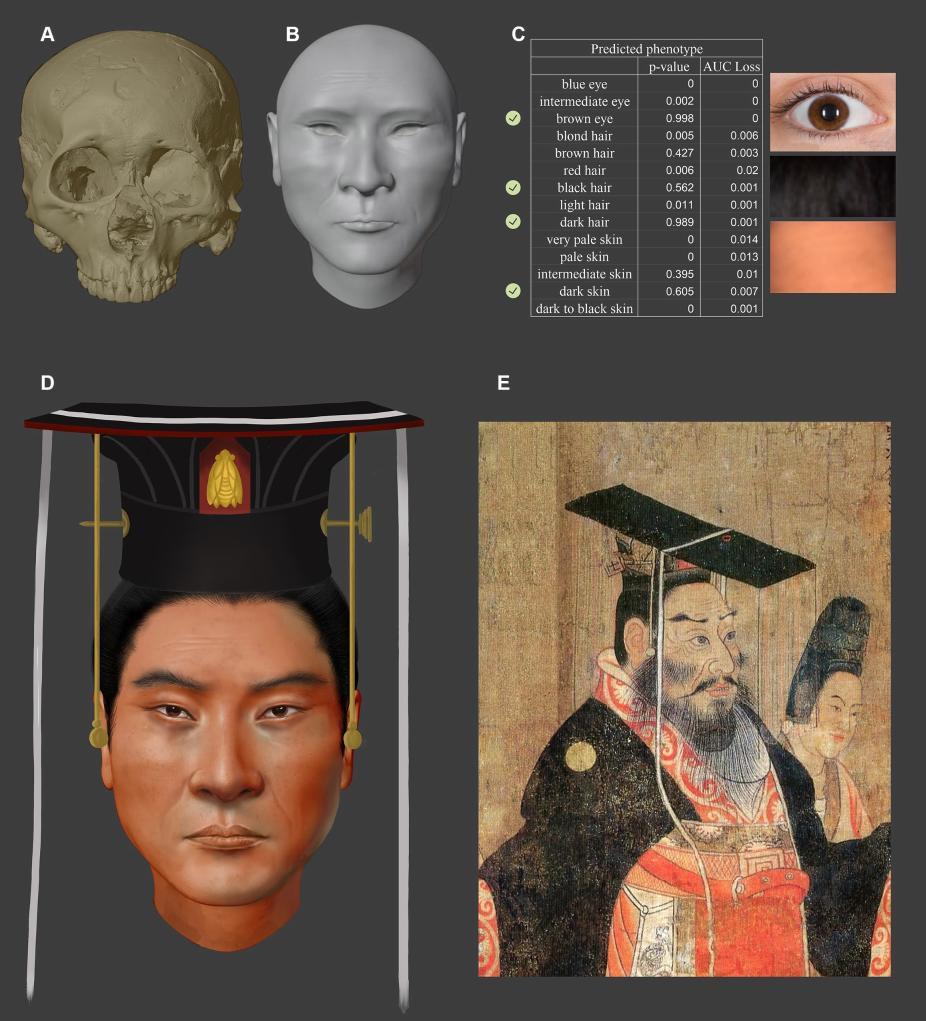

元朝皇帝的陵墓至今尚未被发现,据历史记载,元朝皇帝的墓葬方式与传统汉族有很大的区别。在成吉思汗去世埋葬之后,驱使上万匹骏马踏平土堆,并且派遣数千名士兵在上面守护陵墓,直到第二年草长起来的时候,才会散去,从此就没有人知道成吉思汗的陵墓在什么地方了,同时元朝其他皇帝的陵墓也没有被发现。 鄂尔多斯高原的秋风吹过成吉思汗陵的白色毡帐,守陵人达尔扈特人点燃牛粪火,青烟裹挟着奶香飘向远方。这座衣冠冢里没有帝王遗骨,却藏着游牧民族传承千年的生死智慧。当考古学家在中原大地掘开帝王陵寝时,元朝皇帝的安息之所始终是历史迷雾中最神秘的坐标。 蒙古人的丧葬仪式始于马背上的哀歌。据《黑鞑事略》记载,成吉思汗临终前留下"密不发丧"的遗命,当大汗在六盘山行宫停止呼吸时,随行巫师立即用白毡裹住遗体,装入独木棺运往不儿罕山。这支送葬队伍昼伏夜行,沿途遇见的活物尽数屠戮,连飞鸟都不许掠过头顶。 真正的墓穴选址充满游牧特色。拉施特《史集》记载,巫师会牵来母骆驼所生的小驼羔,当着母驼面将其宰杀,将鲜血洒在选定地点。次年春天,当青草覆盖大地,母驼会带着哀鸣回到这片草地——这就是大汗长眠之地的天然标记。这种利用动物记忆的定位方式,比任何石碑都更隐蔽持久。 成吉思汗的葬礼将"无迹可寻"发挥到极致。参加葬礼的万名骑兵在墓穴填平后,骑着战马反复践踏,直到地表与周围草原浑然一体。更令人惊叹的是后续操作:士兵们就地驻扎,直到次年春天新草完全覆盖地表才撤离。这种"自然消痕术"让最精密的遥感设备都难以察觉地下异常。 元朝后续皇帝延续了这种秘葬传统。忽必烈在上都驾崩时,送葬队伍从大都出发,沿途设置九十九处假墓迷惑窥视者。真墓则选择在阴山支脉的隐蔽山谷,工匠们用整块花岗岩雕凿墓门,填埋时故意留下错位石缝,待草籽自然落入缝隙生长,形成天然伪装。 达尔扈特人的存在本身就是部活历史。这个蒙语意为"神之守护者"的部族,自大汗灵柩归葬鄂尔多斯高原之日起,便承担起永不卸任的守陵职责。他们遵循着代代相传的生态秘仪:每月初一十五,以九十九匹白驹的鬃毛编织成通灵的祭绳,其洁白如云絮的色泽暗合苍穹之色;每年春分时节,取母驼初乳润泽陵园九处草甸。这些被外人视为神秘莫测的仪式,实则是游牧文明与自然法则缔结的古老盟约。 考古学家在鄂尔多斯发现过元代祭祀遗址,出土的银质马鞍上刻着"勿动吾土"的畏兀儿文字。更耐人寻味的是,所有陪葬品都经过特殊处理:金银器表面涂抹混合骆驼血的蜡层,玉器则用羊油浸泡,这些手法既防止氧化,又让器物与土壤产生相同的光谱特征。 二十世纪七十年代,苏联考古队曾用穿透雷达扫描蒙古肯特山,仪器显示地下存在规则几何结构,但当钻探至三十米深度时,涌出的不是墓室空气,而是带着腐殖质的地下水。近年中美联合科考队采用磁力梯度仪,在呼伦贝尔草原发现异常磁场区,可挖掘现场只找到元代钱币与马具——这或许是守陵人故意设置的"考古陷阱"。 最接近真相的线索来自DNA技术。科学家提取成吉思汗后裔的Y染色体进行比对,发现蒙古高原多处遗址存在相同基因标记,但这些地点都缺乏帝王陵寝特征。这种"基因墓葬"的猜想,反而印证了《元史》中"万马踏平,草木自生"的记载。 当夕阳为成吉思汗陵的苏鲁锭长矛镀上金边,达尔扈特人开始收拾祭祀用的整羊。八百年前的马蹄声早已消散在草原风中,但那些消失的帝王陵寝,依然在历史长河里投下神秘的倒影。或许正如蒙古史诗所言:"英雄的归宿不在地下,而在草原儿女的歌声里。"