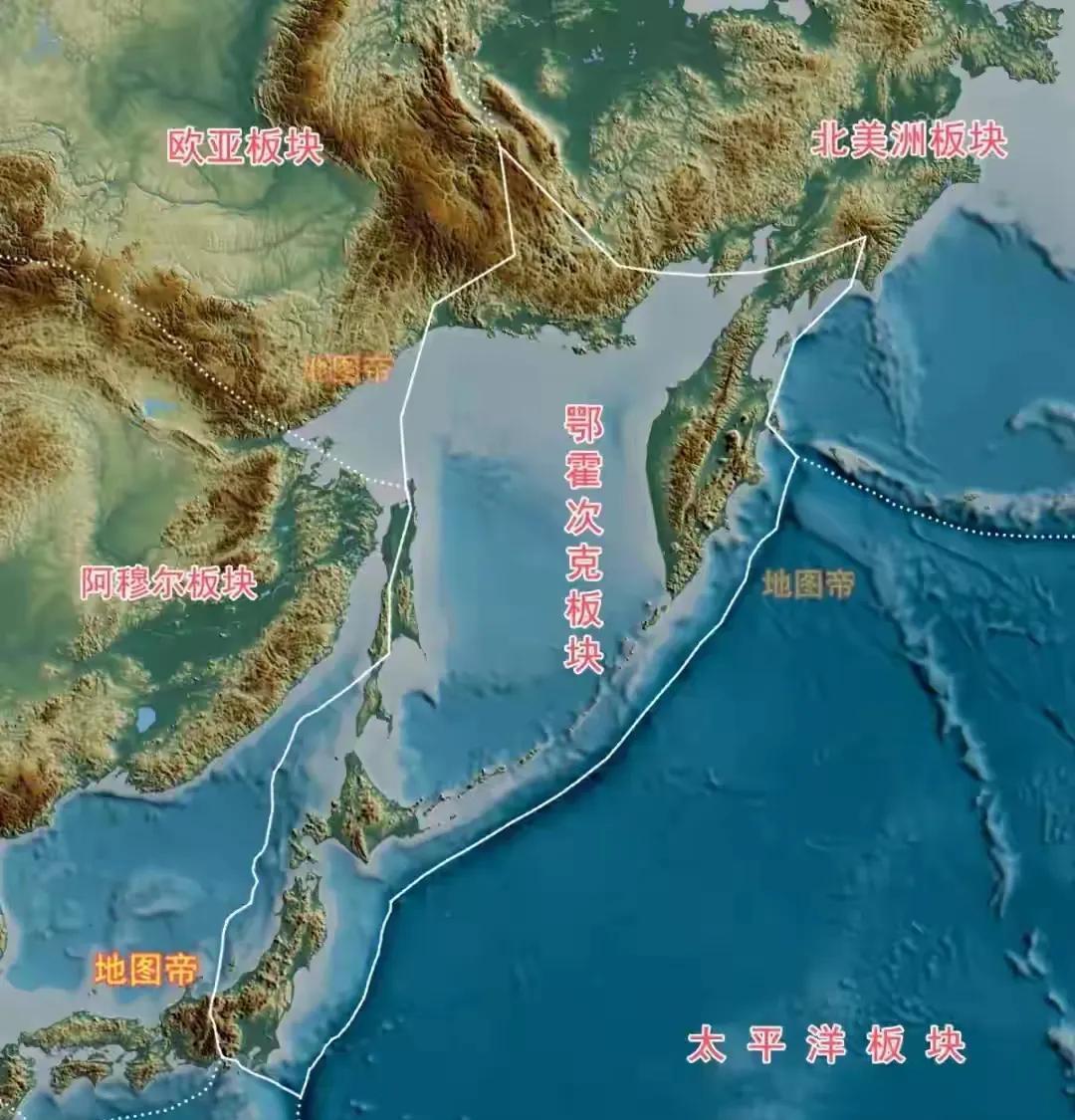

背景:2025年7月30日至8月3日,俄罗斯远东的堪察加半岛及千岛群岛附近海域连续发生多次强震,包括8.7级主震及多次余震,引发海啸、火山喷发等次生灾害,中美日三国紧急发布海啸预警。 起因:堪察加半岛位于环太平洋火山地震带,地质活动活跃,此次地震被认为与太平洋板块、北美板块的板块运动有关,软流层力量推动板块偏移,导致从阿拉斯加到勘察加、千岛群岛的地震链反应。 现状:地震引发千岛群岛3-4米海啸,日本列岛因岛链地形消耗部分能量,但福岛核电站因临海低洼地势引发核泄漏担忧;俄罗斯5座火山持续喷发,中国近海因浅海地形受海啸影响较小。 正文剖析:地震背后的地质博弈与区域安全 1. 地质活动:环太平洋“火药桶”再燃 堪察加半岛是俄罗斯地震最活跃的地区之一,分布着300多座火山(含28-36座活火山)。此次地震呈现“主震-余震-火山喷发”连锁反应: 7月30日:8.7级主震后,6.5级、5.3级余震接踵而至,克柳切夫等火山喷发; 8月3日:千岛群岛择捉岛附近再发7级地震,克拉舍宁尼科夫火山600年来首次喷发,灰柱达6000米。 争议点: 专家称此次地震为1952年勘察加半岛8.5级地震的“复发版本”,周期仅70余年,打破全球8.5级以上地震的13年暂歇期; 网民调侃“日本要被一锅端”,但地质学家指出,地震带能量释放需时间,日本虽处同一地震带,但直接“被端”概率低。 2. 日本为何“瑟瑟发抖”?核泄漏阴影难散 日本位于四大板块交汇处,地震、火山活动频繁。此次俄地震引发日本两大担忧: 余震与海啸:千岛群岛-日本列岛岛链虽能消耗部分海啸能量,但福岛核电站临海低洼,2011年7级核泄漏事故(最高等级)的教训仍历历在目; 核污染水扩散:若核废料渗入地下并流入太平洋,将加剧全球对日本排核污染水的批评,美国等太平洋国家亦紧张。 个人见解:日本的地质脆弱性与其“岛国属性”密切相关,但将俄地震与“灭国”挂钩过于夸张。更现实的威胁是核设施安全与次生灾害管理。 3. 中美日应对:预警、防御与舆论博弈 中国:近海大陆架浅、地震以平移断层为主,海啸抵达时浪高仅0.3-0.6米,风险低于日俄。网民调侃“躺赢”,但需警惕长期地质活动对沿海经济的影响。 美国:紧盯日本核泄漏动态,担心污染水影响西海岸生态,同时借机强化“印太战略”中的灾害应对合作。 日本:政府强调“核设施安全”,但民间恐慌情绪蔓延,社交媒体热议“12.7级地震准备”“地震预警软件安装”。 争议点: 乐观派认为“日本抗震技术先进,无需过度担忧”; 悲观派指出“福岛事故已证明,人为防御在极端灾害前脆弱”。 4. 地质周期与人类命运:70年复发意味着什么? 此次地震复发周期仅70余年,远低于传统预测的数百年。科学家推测: 软流层运动加速板块偏移,可能导致环太平洋地区进入新一轮地震活跃期; 人类需重新评估地质灾害预警体系,尤其是核设施、沿海城市的防灾标准。 个人见解:地质活动不会因人类意志转移,但减少核风险、提升预警能力是当务之急。日本福岛的教训应成为全球防灾的“前车之鉴”。 结尾:敬畏自然,共筑安全 俄远东强震再次敲响地质安全警钟:无论是日本的核设施隐患,还是中国的沿海防御,亦或美国的生态关切,环太平洋国家都需在灾害面前放下博弈,共筑安全防线。 未来展望:自然之力不可控,但人类可通过科技与协作降低风险。下一次地震何时来临无人知晓,但此刻的未雨绸缪,或许能拯救千万生命。