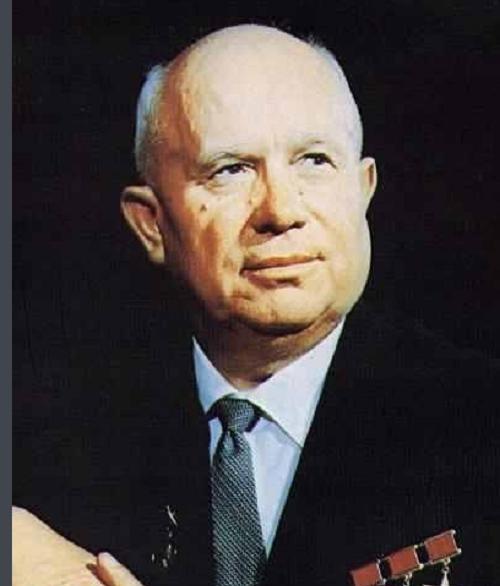

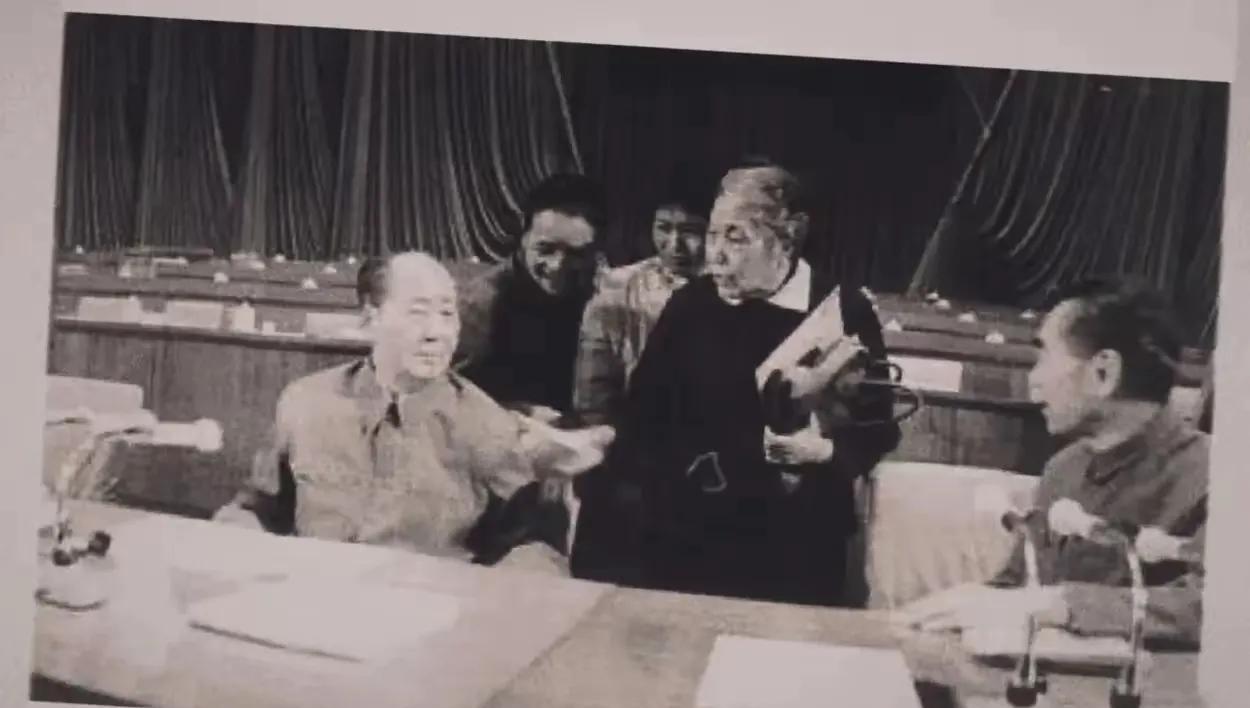

中印战争前,赫鲁晓夫和陈毅争论不休,毛主席:人不犯我我不犯人 “1962年9月27日夜,你们苏联到底准备帮谁?”陈毅在中南海的一句质问,把大厅里的空气瞬间拉到冰点。灯光下的赫鲁晓夫皱紧眉头,他没有立刻作答,只用拇指不停摩挲茶杯。 那晚出现的裂痕,其实三年前就已埋下。1959年赫鲁晓夫访华,他一落座先夸美国的“郊区别墅加冰箱”,又拿所谓“和平共处”奚落我国“好斗”。毛主席只淡淡一句:“朋友之间,路线问题要摆到桌面上。”从那刻起,双方的温度直线下降。 苏中分歧被印度看得一清二楚。尼赫鲁原本在公开场合还喊“印中兄弟般友好”,可当他得到克里姆林宫抛出的发展援助与武器清单后,态度立刻翻篇。1960年春,他让测绘人员重新绘制地图,把阿克赛钦整个着色进印度版图;同年秋,边境哨所向我方放了第一枪。 北京并非没有试过以谈判降温。周恩来三次电邀新德里代表团,外加一份足足两万字的备忘录,反复重申“历史界线应当互谅互让”。然而,印度军方的增兵速度每周都有新数字,山口里的铁丝网一天比一天密。 进入1962年,中央军委同时布置两条线:台面上继续谈,台下抓紧公路和弹药。刘伯承挂帅的战略指导组白天研判地图,夜里和后勤部门算帐——高原需氧灌注、棉衣限重、牦牛每趟驮载极限是多少,全都要精确到公斤。有人打趣:“打这一仗,比过算盘。” 9月的北京再次迎来苏联代表团。赫鲁晓夫指责中国“盲目强硬”,陈毅忍不住抢白:“若不是你们给尼赫鲁壮胆,他们哪来底气?”两小时的唇枪舌剑把旁听的葛罗米柯都吓出一身汗。毛主席始终沉默,直到双方声音渐歇,他才掐灭烟头,说了那句后来写进教科书的原则——“人不犯我我不犯人;若人犯我,必还之。”话音落,赫鲁晓夫摊了摊手:“那就由事实决定吧。” 事实很快到来。10月20日凌晨,印军炮声砸向瓦弄、空喀两线。我边防部队先退五公里,拉直阵形,随后反穿插。157团傍晚绕到印军第七旅指挥部后方,用迫击炮点穴式打击,仅七百发炮弹便令“王牌旅”失去指挥。次日拂晓,旅长达尔维在山坳被俘,他惊呼:“你们没走公路,怎么可能夜里翻山?”答复只一句:“腿硬。” 敌右翼失守后,刘伯承立即下令“打两片、插一刀”。张国华的步兵夜行八十公里切入纵深,印军连同补给仓库被一锅端。短短四十小时,边境东段十五个前进基地全部清零。西段局势同步瓦解,印度高官开始往新德里机场调家眷。 11月21日,我军宣布单方面停火并后撤二十公里。有人不解,士气正盛为何鸣金?参谋部给出的理由很直接:大雪封山,物资消耗飙升;我们的目标是“守土”,不是夺城。毛主席批准后又补一句:“倘若他们继续越线,再走回来就是。” 这场半个月的作战给印度留下深刻阴影。尼赫鲁先对国会撒谎“已取胜”,两天后被前线战报打脸,只能把责任推给天气。美苏都看清中国既能打,也懂收;苏联更意识到,无论提供多少火炮,也挡不住解放军高原机动作战的节奏。 回望此次冲突,决定性因素并非装备,而是决心与准备。苏印的政治背书并未改变边境山口的地理;一句“人不犯我我不犯人”,说透的正是战略底线——和平可谈,领土不让。一旦碰红线,哪怕条件艰苦,中国也能在最短时间内动员、组织、取胜,然后收刀入鞘。 多年后,西藏军区陈列馆里仍摆着那只被砸瘪的苏制头盔,旁边标签上写着“瓦弄一役缴获”。讲解员常常半开玩笑地告诉来访老兵:“这顶盔,见证了陈毅元帅那一句‘第一书记也得讲道理’。”大家听罢微微点头。道理,永远是要靠实力去捍卫的。