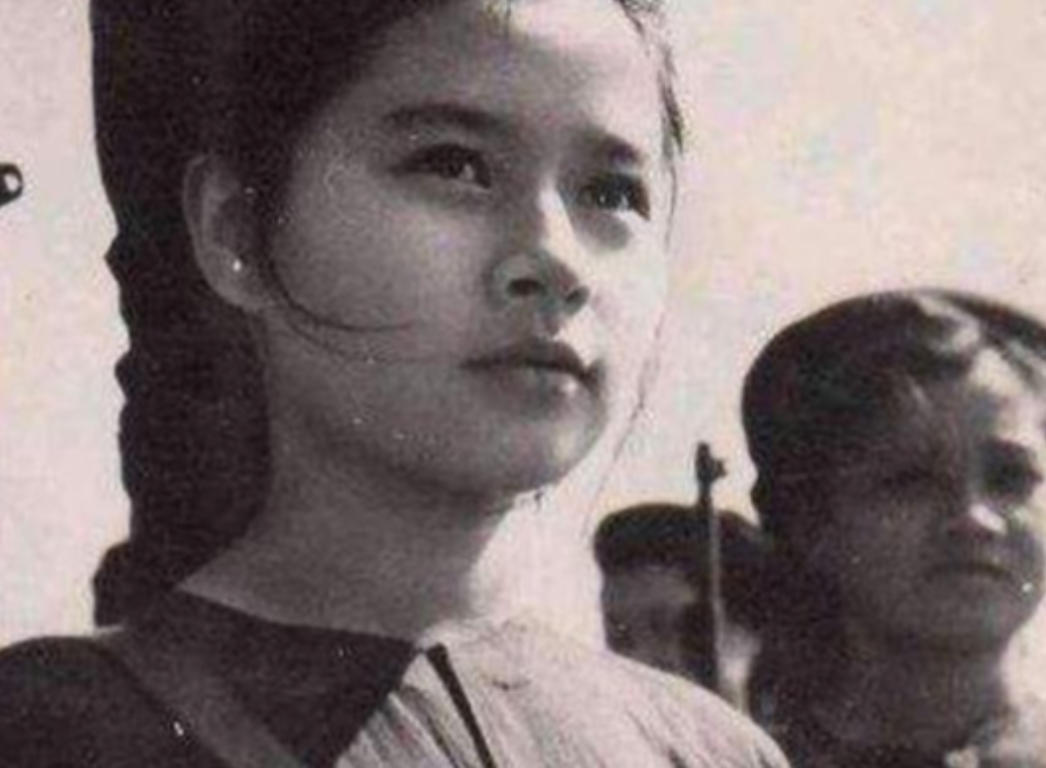

1956年,解放军在云南原始森林深处,发现一群衣不蔽体,蓬头垢面的男男女女,经过调查发现人数不少,他们生活的环境十分落后,常年在幽暗的森林下生活,服装破烂不堪,住的是低矮的草棚,靠野果捕猎生活,仿若原始人。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 在哀牢山深处,有一条曾经无人知晓的小道,被密林掩盖,被岁月遗忘,1950年代中期,解放军的一支小队,踏着这条隐秘的路径,深入云南边境的原始森林,他们不是来打仗,也不是来征伐,而是为了寻找那些藏在山林中的人们——苦聪人。 那时候的新中国刚刚立国不久,边疆还不太安稳,一些旧势力的残余还藏在山里,有的逃兵,有的走私贩子,还有过去的土司势力,有些地方地图上有名字,却没有人;有些山沟里听得到狗叫,却看不到人影,部队接到任务,要“排查边民”,其实是要把这些从未登记在册、长期游离于国家治理之外的山中人找出来。 他们没想到,一次任务的终点,竟是通向一群被遗忘了的族群,苦聪人不是突然冒出来的,他们的存在,早在古代文献中就有记载,只不过在历史的洪流里,他们被当作边地蛮夷、山中野人,被迫一次次搬迁,最后逃入了最偏远的森林,在那里靠打猎、采果、烧荒为生,外人无从知晓他们的真实生活,只有零星的传说在山脚流传。 那条小路的尽头,是他们的世界,第一次与他们“照面”,并不算真正的见面,解放军的队伍刚靠近,一名苦聪人就像影子一样,从树上消失在林中,那一刻,士兵们才意识到,他们面对的不是敌人,而是一群将“躲避”变成本能的人。 在随后的日子里,队伍几次深入山林,都铩羽而归,不仅是山高路险,更是因为对方根本不愿接触,他们穿着树皮和兽皮编成的衣物,住的是用芭蕉叶搭的窝棚,孩子脸上没有表情,眼神却藏着警惕,不管你背着多少米面盐巴,只要靠近,他们就像风一样消失。 这不是简单的“怕生”,而是长年累月形成的恐惧,在旧社会,苦聪人被污名化、被驱赶、被伤害,有些人一辈子都没见过山外的世界,却听长辈说过,穿军装的是来抓人的,在他们心里,兵就是灾难的代名词,所以哪怕再贫困、再饥饿,他们也不敢下山。 部队意识到,靠强行进入是没用的,于是换了种方式:他们不再直接接触,而是在苦聪人常出没的果林留下食物和旧衣服,然后躲在远处观察,最初,这些物资被当作陷阱,根本没人碰,后来,零星有人远远地张望,再后来,才有人在夜里悄悄带走了东西。 信任不是靠说服,而是靠反复证明,士兵们学着他们的样子,在林子里采野果,摘藤蔓,生火做饭,小孩子第一次接过熟食,咬了一口,又偷偷藏进怀里,他们没说谢谢,但那一刻的目光已经说明一切,慢慢地,有人开始靠近,有人愿意听他们讲外面的事情。 真正的转机,来自山下的少数民族,他们之间并不亲近,但有共同的记忆,过去的民族压迫,使这些生活在不同山头的族群,彼此之间有了共鸣,傣族、瑶族、哈尼族的村民愿意帮忙牵线搭桥,有人愿意带着解放军进山,有人愿意替他们作担保,瑶族姑娘邓三妹就是其中之一,她的亲戚嫁给了苦聪人,她自己也走过那条小道。 她带头上山,意味着愿意承担风险,在那个年代,说错一句话都可能惹来麻烦,更别说是为一群“山野人”说话,但她没有犹豫,她的姐夫后来也现身了,满脸胡须,衣衫褴褛,眼神却不再惊惧。 渐渐地,苦聪人开始尝试走出山林,那不是一次盛大的下山仪式,而是一次悄无声息的迁徙,他们背着家当,有人扛着破布包裹的炊具,有人牵着孩子,还有人把自制的弓弩拆成几段藏在背篓里,他们不确定山外的世界是否真的安全,但他们愿意试试。 他们的第一站,是山脚下设立的安置点,政府给他们分了地,送了牛,建了房,孩子们进了学校,不再用兽皮遮体,而是穿上布衣,广播里播放的是国家政策和天气预报,火塘边传来的不再只是祖先的故事,还有外面世界的新鲜事。 改变并非一蹴而就,有人不适应,悄悄回到了林子;有人习惯了新生活,主动学习耕种、养殖和建筑,孩子们学会了写自己的名字,也学会了用普通话说“谢谢”,寨子里有了灯,有了路,有了从未有过的秩序。 1959年,一支摄影队进入哀牢山,记录下了苦聪人的生活,他们拍下苦聪人爬树的灵巧身影,拍下他们围着火堆唱歌的夜晚,也拍下他们第一次用锅炒菜的笨拙模样,这些画面让更多人知道了这群曾被误解的人,也让苦聪人第一次看到了自己的样子。 几年后,国家将他们正式划为拉祜族的一个分支,身份的确认,不是简单的分类,而是他们终于有了在民族之林中的位置,他们不再是“无名之人”,而是国家的一份子。 信息来源:纪实:苦聪人是怎样走出深山老林的——新华网