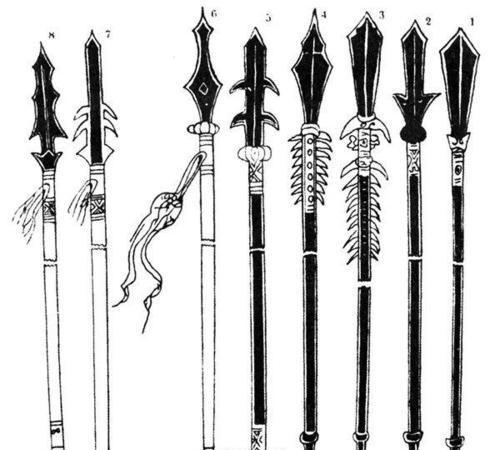

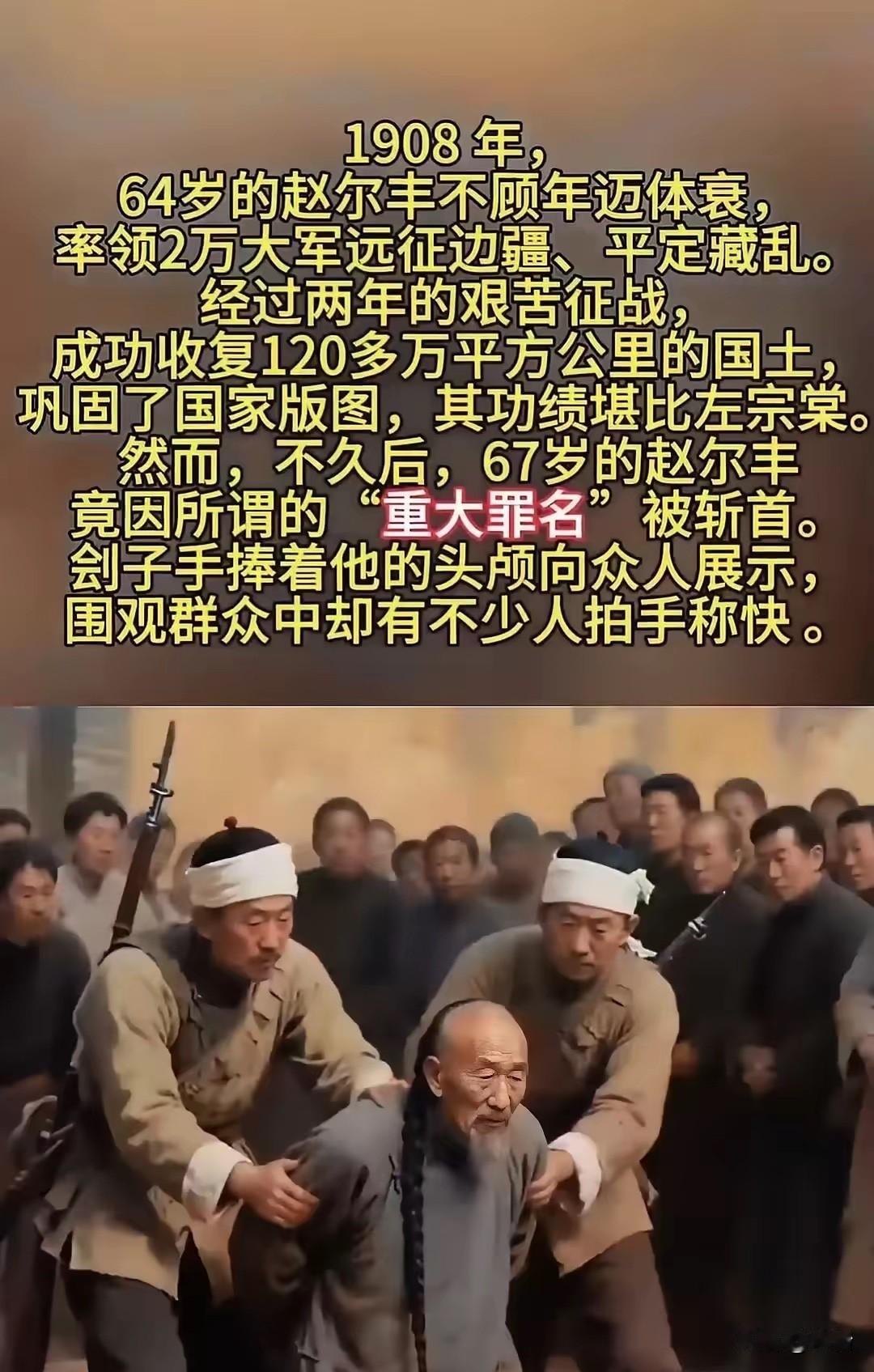

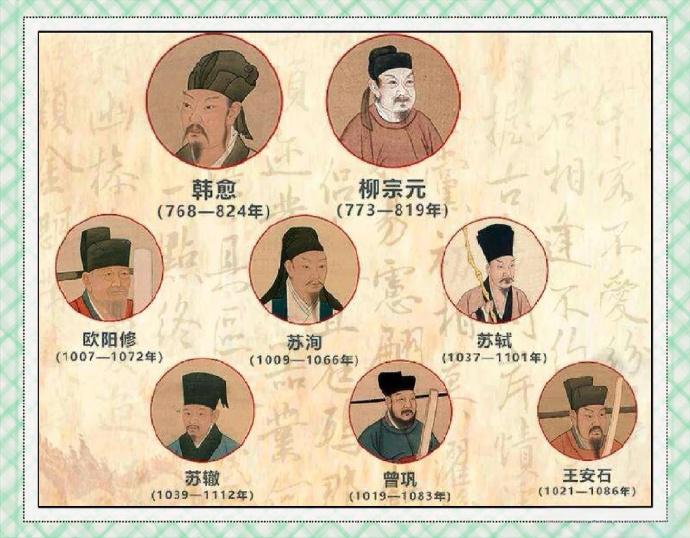

北宋时用煤炼铁,里面的硫进入钢铁,让武器变脆,而铁匠们也不明白,只能把武器做宽做厚,所以比起唐代宋的武器质量是粗劣的,另外重文轻武的观念下,没人会去关心武器的制作。 一个王朝的命运,可能藏在一块黑乎乎的煤炭里?这事儿听着玄乎,但聊到北宋,这还真不是开玩笑。 宋朝那可是个顶流的“经济大咖”,商品经济发达得不行,铁产量更是达到了一个惊人的高峰。根据估算,北宋的铁年产量,可能比几百年后整个欧洲加起来都多。按理说,有这么多铁,还愁造不出好武器吗? 问题恰恰就出在这。产量上去了,质量却可能下来了。这一切的源头,是一个看似进步,实则挖了坑的技术变革:用煤炼铁。 唐朝那会儿,炼铁主要用什么?木炭。木炭纯净,杂质少,炼出来的钢,行话叫“熟铁”。唐刀为什么能成为传说?除了锻造工艺牛,原材料的底子好是关键。但用木炭有个致命缺点:太费树了。到了宋朝,人口暴增,城市规模扩大,能砍的树都快砍秃了。这木炭就成了稀缺资源,价格也“蹭蹭”往上涨。 宋朝人很聪明,他们把目光投向了地底下埋着的“黑金”——煤炭,当时叫“石炭”。煤的储量大,价格便宜,火力还猛,简直是完美的替代品。于是,轰轰烈烈的冶铁革命开始了。从各种史料和考古发现来看,北宋中后期,煤炭在冶铁业的普及率已经相当高了。 这本该是技术进步的好事,可一个“魔鬼”也从煤炭里溜了出来,钻进了宋军的兵器里。这个魔鬼,就是硫。 煤炭里含硫量高,这是天生的。在高温冶炼时,硫元素会毫不客气地跑到铁水里去。含了硫的钢铁,会得一种“病”,叫“热脆性”。这块铁在烧得通红、准备捶打塑形的时候,会变得像饼干一样脆,一敲就裂。 这下可把当时的铁匠师傅们给愁坏了。 一个经验丰富的老师傅,抡着大锤,对着烧红的铁坯“哐哐”就是一顿猛砸。他心里想着,要给前线的士兵打一把好刀,要锋利,要坚韧。可他使出浑身解数,叮叮当当一通操作下来,那刀坯上却莫名其妙地出现了细小的裂纹。有时候甚至在淬火的关键时刻,整把刀“啪”地一下就断了。 老师傅百思不得其解,他不知道什么是化学元素,更不懂什么叫“硫化物在晶界偏聚导致晶间断裂”。在他眼里,这就是老天爷在作对,或者是祖师爷没保佑。这是一种纯粹的经验主义困境,你知道出了问题,但你不知道问题出在哪里。 面对这种“灵异事件”,铁匠们唯一的办法,就是用最笨、最直接的方式去弥补。既然这铁容易脆,那我把它做宽、做厚总行了吧?用绝对的“体重”来换取“安全感”。 所以,宋代的刀剑,普遍都比唐代的要厚重。比如著名的宋代手刀,造型上就显得“膀大腰圆”,不像唐刀那样修长挺拔。这种厚重,并不是设计的初衷,而是一种无奈的妥协。它牺牲了武器的灵活性和穿刺能力,增加了士兵的体力消耗。一把笨重的刀,在瞬息万变的战场上,可能就意味着生与死的差距。 可以说,北宋士兵手里的兵器,从娘胎里就带着病。 这病,是那个时代科学水平的局限性造成的。 难道宋朝就没人发现这个问题吗?没人去研究怎么解决吗? 这就得聊到另一个更深层的原因了:重文轻武的社会风气,就像一个巨大的“降智光环”,笼罩在军事技术领域。 宋朝的开国皇帝赵匡胤,自己就是个顶级军阀,靠“黄袍加身”上的位。所以他和他后面的皇帝,对武将那是一百个不放心,生怕再出个“赵匡胤第二”。整个国家的制度设计,都在想方设法地“杯酒释兵权”,抬高文官,压制武人。 在这种大环境下,一个人的终极理想是什么?是“学而优则仕”,是考科举,当文官,吟诗作对,指点江山。谁会去关心打铁炼钢这点“奇技淫巧”?在士大夫眼里,那都是下等人干的粗活。 当时的顶流知识分子,比如苏轼、欧阳修,他们的智慧和才华,都用在了诗词歌赋、治国理念上。你让他们去研究一下煤炭里为什么会有“毒”,他们大概会觉得这是对斯文人的一种侮辱。整个社会最聪明的大脑,都“转行”去搞文化了。 所以这就形成了一个恶性循环:因为缺木炭,开始用煤炼铁。煤里的硫让钢铁变脆,武器质量下降。铁匠不懂原理,只能把武器做厚做重,治标不治本。因为重文轻武,社会精英不屑于研究这种技术问题,导致问题无法从根本上解决。质量低劣的武器,又反过来影响了军队的战斗力。 北宋的故事,就像一个跨越千年的警钟。技术上的“小问题”,可能会在历史的关键时刻,变成“大窟窿”。而一个社会对技术的态度,对工匠精神的尊重与否,最终会体现在它最核心的竞争力上。 从一炉煤火,到一把战刀,再到一个王朝的命运。它关乎我们如何看待技术,如何对待那些埋头苦干的基础研究者,如何在一个喧嚣的时代里,保持对“硬核”实力的敬畏与追求。谁也不想在未来的某一天,发现我们引以为傲的“神兵利器”,其实也藏着不为人知的“硫”。

6689

中国文人走偏了,识字了,就整天朵在家里算计。而文学的基础是科学技术研究发展的基础。这是中国的伤痛。知识分子脱离现实生活,没有结合自然和自身条件作为动力。科举制度对大众生活的直接伤害。

6689

科举制度建立在皇权结构的上限制度下,培养了一批批脱离实际,务己(木头)思想的知识分子。

6689

美国以及欧洲之前都全面地全球地学习世界各地的知识技术以支撑和发展自己的技术能力。

6689

国人直到现在也还是以读书识字为至高,而不是以知识为辅,实实在在贴着技术创造创新发展自己为主的,人人动手丰衣足食的理念发展,作为基础理念的规划设计作为生活原动力的理论来培养下一代的。

江渐月

科学技术即不是文学,也不是武功,更不是儒家传统。它与生活经验有关,更与逻辑思维紧密关联。可惜,我国传统文化中缺少的就是逻辑思维。

用户65xxx00

所认民国层出不穷的大师对国家没一点用处,就是个屁!

雪尘

炼铁用煤汉代就开始了。

用户10xxx26 回复 08-03 23:38

只是少数

九天之上

煤里为什么含硫,这是我百思不得的自然化学反应?

用户10xxx22 回复 08-03 16:46

只有有了知识的积累才有资格去思考,否则就是自以为是,胡思乱想。

玖月 回复 08-03 20:30

所有的生物体内都含硫,由植物形成的煤当然也含硫了,区别只是含硫量多少而已。海里有硫酸盐,所以海边的植物形成的煤含硫量较高。

白亮

小弟不一样吗

雪尘

出土实物和记载不是这么说的。