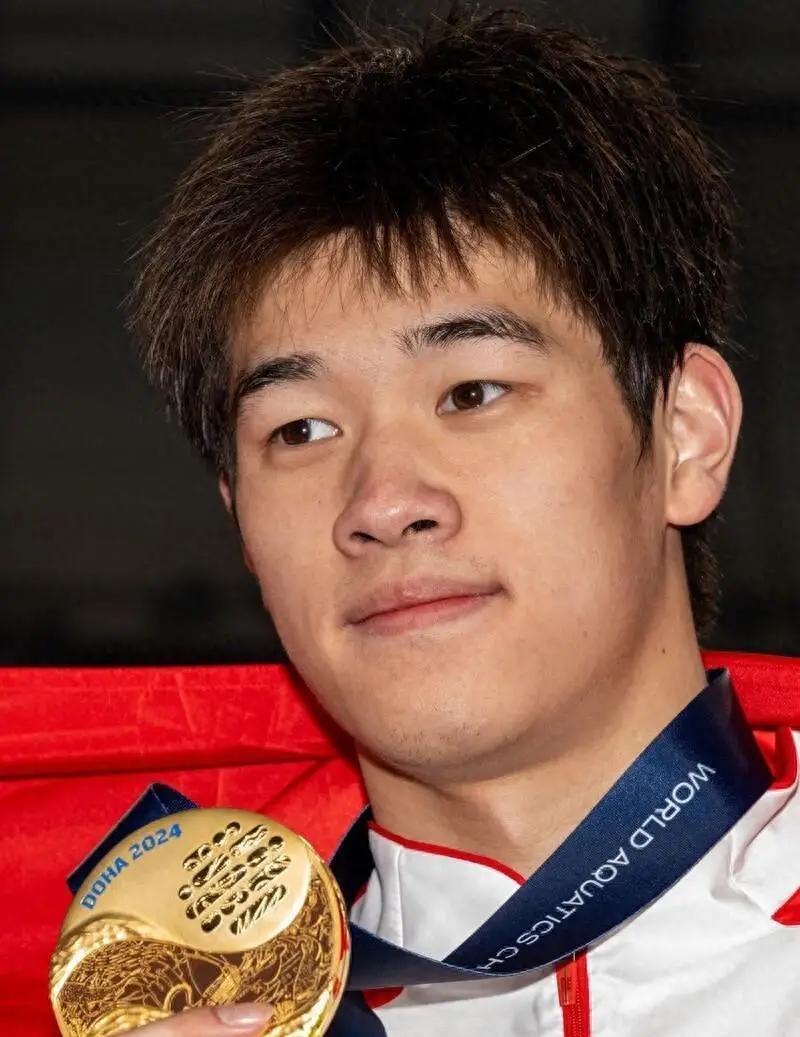

理性看待运动员成名后成绩下滑现象 先是郑钦文自去年的奥运会,大满贯赛事,年终总决赛的惊艳表现,后有全红婵由于身体发育,伤病退出各项大赛,现在正在进行的游泳世锦赛上的潘展乐的退步,网上有人怀疑他们都是商业代言毁了他们,毕竟代言多就会影响他们的训练及心理,难道不是吗? 顶尖运动员在商业代言与竞技状态之间的平衡,确实是一个复杂且高度个体化的问题。结合郑钦文、全红婵和潘展乐三人的情况,代言活动本身并非“毁灭性”因素,但若缺乏科学管理,可能与其他挑战叠加形成负面效应。以下是关键角度的分析: 1. **时间与精力消耗** 代言活动(广告拍摄、品牌宣传等)必然挤占训练恢复时间。例如,郑钦文在2025年3月被曝同时推进Dior广告拍摄、Beats代言宣传,还抽空观看其他球员训练,引发网友对其“场外分心”的质疑。潘展乐在2025年世锦赛前被指因频繁商业活动导致身材管理松懈(腰腹变圆),半决赛成绩(47.81秒)较奥运纪录(46.40秒)下滑明显。 2. **心理压力与公众期待** 商业代言将运动员推向更广泛的公众视野,也放大了对其成绩的苛责。全红婵因发育期体重增长接拍广告时,被部分网友嘲讽“胖了还跳什么水”,尽管她每日仍保持6小时高强度训练并加练控体重动作。潘展乐失利后遭舆论“捞金”指责,本人坦言“失去目标感”,需重新调整心理状态。 3. **经济支持与职业保障** 代言收入对运动员有实际意义: - 全红婵部分代言收入用于支付长期脚踝和腰部康复治疗费用; - 郑钦文2023年仅代言收入就达550万美元(约4000万人民币),为团队建设、训练资源提供资金。 1. **身体发育与伤病困扰(全红婵典型案例)** - 身高从1.43米增至1.53米,体重增加7公斤,直接导致入水冲击力增大10%,技术动作容错率降低; - 为应对发育关,她每日加练1小时力量,拆解高难度动作反复训练(如207C单日跳100次),但仍需面对基因决定的易胖体质。 **代言争议在此更多是“替罪羊”,身体变化才是真正的挑战。** 2. **竞技状态的自然波动(潘展乐案例)** - 潘展乐教练指出,赛程密集(预赛、接力连轴转)也是成绩下滑因素,而商业活动仅是加剧疲劳的一环。 3. **技术升级与对手进步(郑钦文案例)** - 郑钦文2025年世界排名降至第9位,部分源于对手进化(如安德列娃排名升至第6); - 她的大满贯突破需技术打磨与心理韧性,代言活动若挤占核心训练时间(如战术分析、体能储备),才会构成实质影响。 1. **科学规划代言周期** 全红婵团队将商业活动避开大赛窗口期(如2025年4月加拿大世界杯前推掉3场活动),而潘展乐在舆论压力后已主动减少曝光,专注洛杉矶奥运备战。 2. **个体差异决定耐受度** 谷爱凌、李娜等运动员证明:顶级选手可通过高效时间管理兼顾商业与竞技(李娜澳网夺冠年收入1.4亿)。但年轻运动员如潘展乐需更长时间适应成名后的多重角色。 3. **制度保障的缺失** 中国体育管理机构尚未建立成熟的“代言-训练”平衡机制,而国外常见做法是: - 经纪团队嵌入专业训练规划师; - 合约中明确活动次数上限(如梅西代言合同限定年度商业行程)。 商业代言对运动员是**双刃剑**:它既提供经济保障与个人品牌价值,也带来分心风险。郑钦文、全红婵、潘展乐的案例共同说明: - **短期成绩波动不能简单归因代言**,需结合身体发育、技术瓶颈、心理调整等多重因素分析; - **长期来看,过度商业化必然侵蚀竞技状态**,但合理规划(如绑定休赛期、设置活动阈值)可规避风险; - **公众需理性看待运动员的“商业价值”**——正如高敏为全红婵辩护所言:“体重的坎能跨,心理的坎才最难闯”。 真正的焦点应是**建立运动员、团队、赞助商的三方制衡机制**,让代言成为职业生涯的助力而非枷锁。