民国二十六年(1937年)10月,注定是抗日战争进程中不可忽视的一个月。

在10月15日,129师的师长刘伯承派了赵崇德和陈锡联两名得力干将带队前往阳明堡夜袭日寇,意欲在10月19日给予日寇的补给路线沉重的痛击。而在作战前一晚,刘伯承就在作战室内来回徘徊,他深知赵崇德和陈锡联有着丰富的打仗经验,但此时面对的是拥有大量现代化武器的日寇,这对他们是一种严苛的考验。

时间一点一滴地流逝。忽然,通讯员急匆匆地进入作战室,脸上洋溢着笑容,报告战役的结果。刘伯承听后,连声称赞,“769团首战告捷!打得漂亮!”一向以抠门著称的国民政府听闻后,对此还拨款2万块大洋作为慰问金。

那么,在这次战役中,我军共牺牲多少战士,击毁敌军多少飞机,以致于国军领导人也刮目相看呢?

中日的政治冲突中日一开始其实并没有所谓的仇恨。

早在隋唐时代,我国对日本秉持更多的是扶持的态度,日本人可以在唐朝做官,并没有想着打压日本,侵蚀其地盘。但是,日本却并没有感恩之心,而是上演农夫与蛇的情节。

唐朝有白村江之战,明朝有倭寇骚扰边境和壬辰倭乱,清朝发生甲午战争并派重兵参与八国联军侵华,后发生民国二十年(1931年)九・一八事变,日寇假借沈阳南满铁路路轨炸毁事件侵蚀东北区域,还利用犹太人资金建设重工业,俨然把东北当成其国土的一部分。

中日关系恶化,由此进入水深火热之中。

当时,国民政府和张学良保持着做“老好人”的心态,令东北边防军司令长官公署中将参谋长荣臻及其手下士兵,以放弃抵抗的姿态向兵力不及其十分之一的日寇投降,其余士兵被迫退至锦州驻扎。

与此同时,国民政府却集中大量兵力用于对付八路军,各种战略计划无不离开“攘外必先安内”的口号,甚至这个口号还成为国民党的基本国策,多次对红军进行围剿,红军历经五次反围剿战争后,通过长征方才站稳了阵脚。

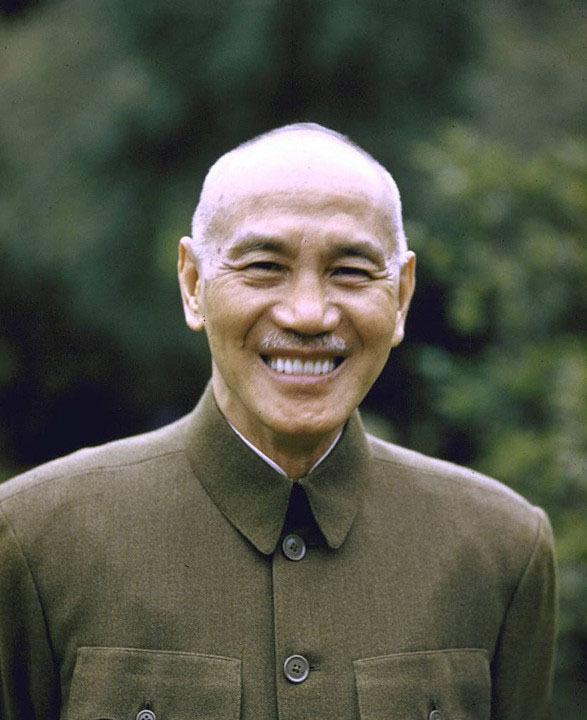

张学良

而在历史上,国民政府是有电安排张学良对日军的侵略行为进行抵抗,怎料张学良是主和派,并没有在意蒋介石的命令,而是执着地选择了退兵。

听闻锦州失守是因为国军不作为的学生纷纷游街抗议,东北沦陷后,张学良又被派往剿共前线,此时的张学良深悔当年所为,于是和17路军司令杨虎城共同发动西安事变,逼蒋抗日,在此情况下,国民政府不得不放弃“攘外必先安内”的基本国策,派遣士兵北上抗日,同时表示国共两党实行第二次合作,抗日民族统一战线逐步形成。国民政府同时也收编了数万名红军士兵一同抗日,将华北红军改编为国民革命军第八路军,随后改为第十八集团军,南方的红军游击队则改编为国民革命军新编第四军。

国共分工抗日此时的日军仍沉溺于之前的胜利美梦,后面更是口出狂言,扬言要在三个月时间内占领全中国,布局并实施下一步的计划,好像将民国二十一年(1932年)的淞沪抗战忘却了。

民国二十六年(1937年)7月,日军假借一个日军士兵失踪于国军驻扎地,日寇称要派兵搜查,然后趁机进攻卢沟桥对面的国军驻扎地。当地驻军第二十九军奋起抵抗,卢沟桥事变就此爆发,而我国的全面抗战也就此开始。

日寇在北方步步侵略的同时,我国也做好了对日作战的准备。在列强利益犬牙交错的上海地区和日寇再度交锋,打响了八・一三淞沪会战。但作战经验不足的国军前期不敌,被迫持续撤退,结果国军竟然杀敌一千自损八百,用二十万的士兵的鲜血和日军作战,日军却仅仅伤亡6万人。11月12日,上海沦陷。但是这次战役却让日寇感到之前对华方针的轻敌。当初日寇叫嚣着四个小时解决上海战事,三个月灭亡中国,结果三个月过去,日寇仅仅攻克了一个上海。而且当时我国的国力还远远不如日寇。

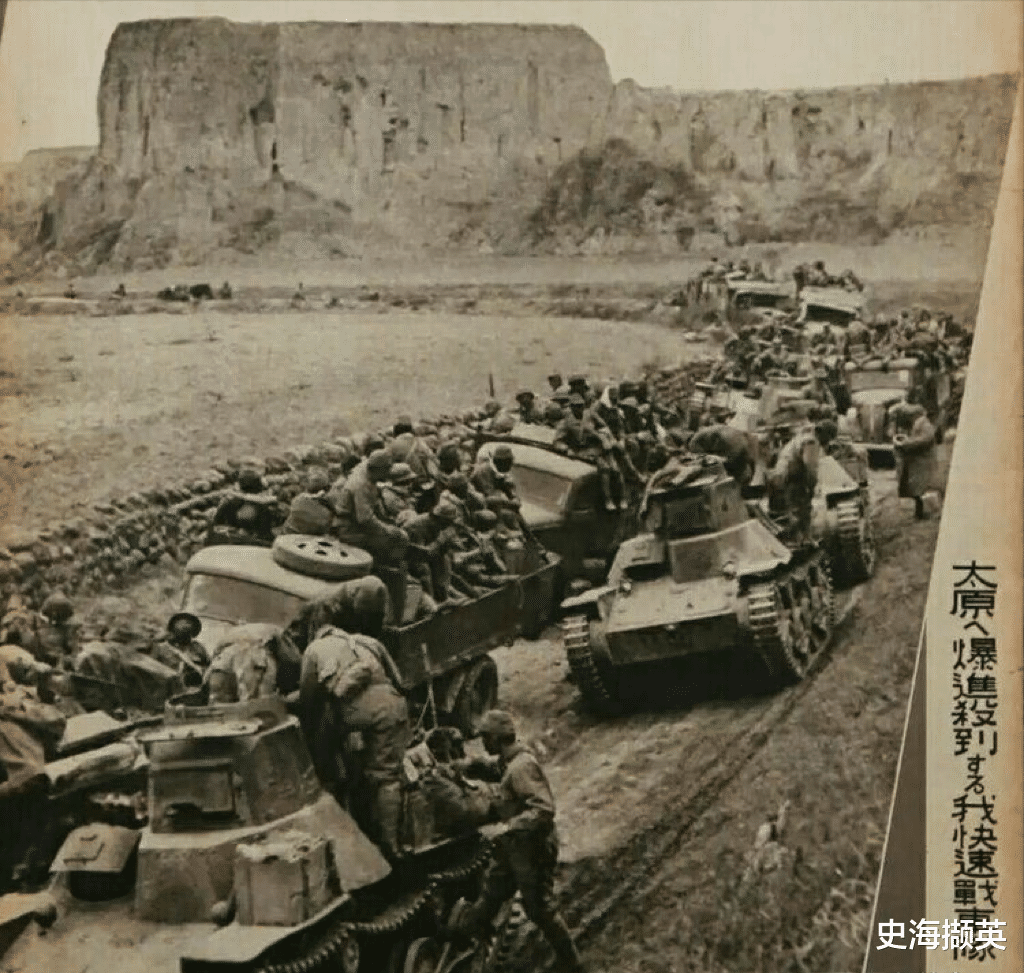

在淞沪会战的同时,日寇在华北进行了太原会战,第二战区司令长官阎锡山作为山西王,自然不可能将自己经营了多年的地盘拱手让给日寇,于是惨烈的太原会战就此爆发。

相比国军的装备,日军的武器现代化程度极高,这也是日军能够以少胜多的关键之处。日军使用的是三八式步枪,高清的放大镜使其精确度在当时的步枪中名列前茅,且其对头盔的破坏力极强。为了高效使用枪械,三八式步枪还专门安插了刺刀,无论是枪战还是白刃战日本士兵都能够有着明显的装备优势。另外,日本士兵的头盔使用材料也远胜于中国人的盔甲,对颅骨的保护作用更加明显,还有完善的后勤保证,遥遥领先。

而国民政府使用的装备主要靠的是进口德国制造的武器,量小,显然不能满足大部队的需求,大部分士兵不得不通过收缴敌军的装备来武装自己,但事实情况是敌军的枪械很多都是已经是变形或缺乏专用弹药的。

因此,破坏日寇的优良武器和相对应的补给路线迫在眉睫。

民国二十六年(1937年)10月,日军到达太原的最后一道屏障——忻口。这是太原地区最后一道屏障,是一个战略要地,国共两党深知,一旦失守,日军占领太原可是轻而易举的,严重威胁中国的主权。

面对来势汹汹的敌军,我方采用智取的方式更加能够打击到敌军的士气,同时能够占据优势地位,夺回地盘,驱逐日寇回日本。

日军对这次战役也非常重视,他们也知道这块地的战略意义。于是,高达2.05万人的士兵带着数十辆坦克和飞机前往此地。

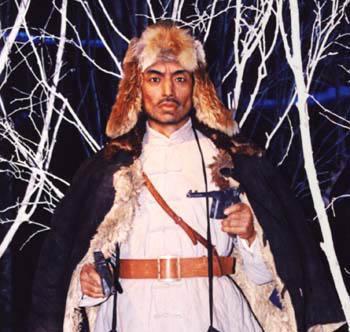

阳明堡之战民国二十六年(1937年)10月初,军营中的赵崇德被传话刘伯承要他到指挥室中。待赵崇德进入其中,只见团长陈锡联也在里面。

此时的秋风呼啸,树叶飘零,衣服简陋单薄的军人感到有一丝凉意。刘伯承紧皱眉头,嘴巴反复开合多次,最后开口问其愿不愿意跟随团长陈锡联前往阳明堡。

未等赵崇德开口,团长陈锡联接着刘伯承说的话,讲解着他们的作战思路,强调此时的敌军对他们的武器放置地并没有看管得非常严谨,是他们偷袭的好机会,但他们没有深厚的对付现代化兵器的经验,与其商量能否一同前往。

出乎意料的是,赵崇德想都没想就直接答应了。

根据中央的指示,团长陈锡联和赵崇德带领着八路军129师的769团,于民国二十六年(1937年)10月中旬潜伏在与阳明堡仅是咫尺之距的刘家庄村。第二天,团长在做苦工的农民指引下摸索着上山,阳明堡机场便映入眼帘。

然而阳明堡布局却非常紧密。它是在民国二十四年(1935年)日寇占领了阳明堡后开始修建的,面积高达两千多亩地,其四周设有多个岗哨,彼此可以有个照应。粗略地算,机场大概有着数十架战机,还有两三架战机在上方巡逻。

显然,混进去观察机场的计划非常渺茫,团长无奈只能借助苦工描绘着机场的设施分布等。

经过打探,日军换班时间在18点到19点之前,团部考虑天气等因素,决定在10月19日袭击机场。赵崇德当场表示会拿下这个硬骨头。未曾料到,拿下阳明堡机场,赵崇德竟然会付出生命的代价。

赵崇德是三营营长,他的从军史可以追溯到民国二十一年(1932年),打仗经验可谓是数一数二的,其率领的三部军队更是在他的培养下屡战屡胜,因此该部被尊称为“夜老虎”。

经过一段时间的探讨,大家确定了一份作战方案,一营和二营阻断来自崞县的日寇援军,三营的进攻目标为机场的数十个战机,在一营和二营的庇护下快速破坏它们。

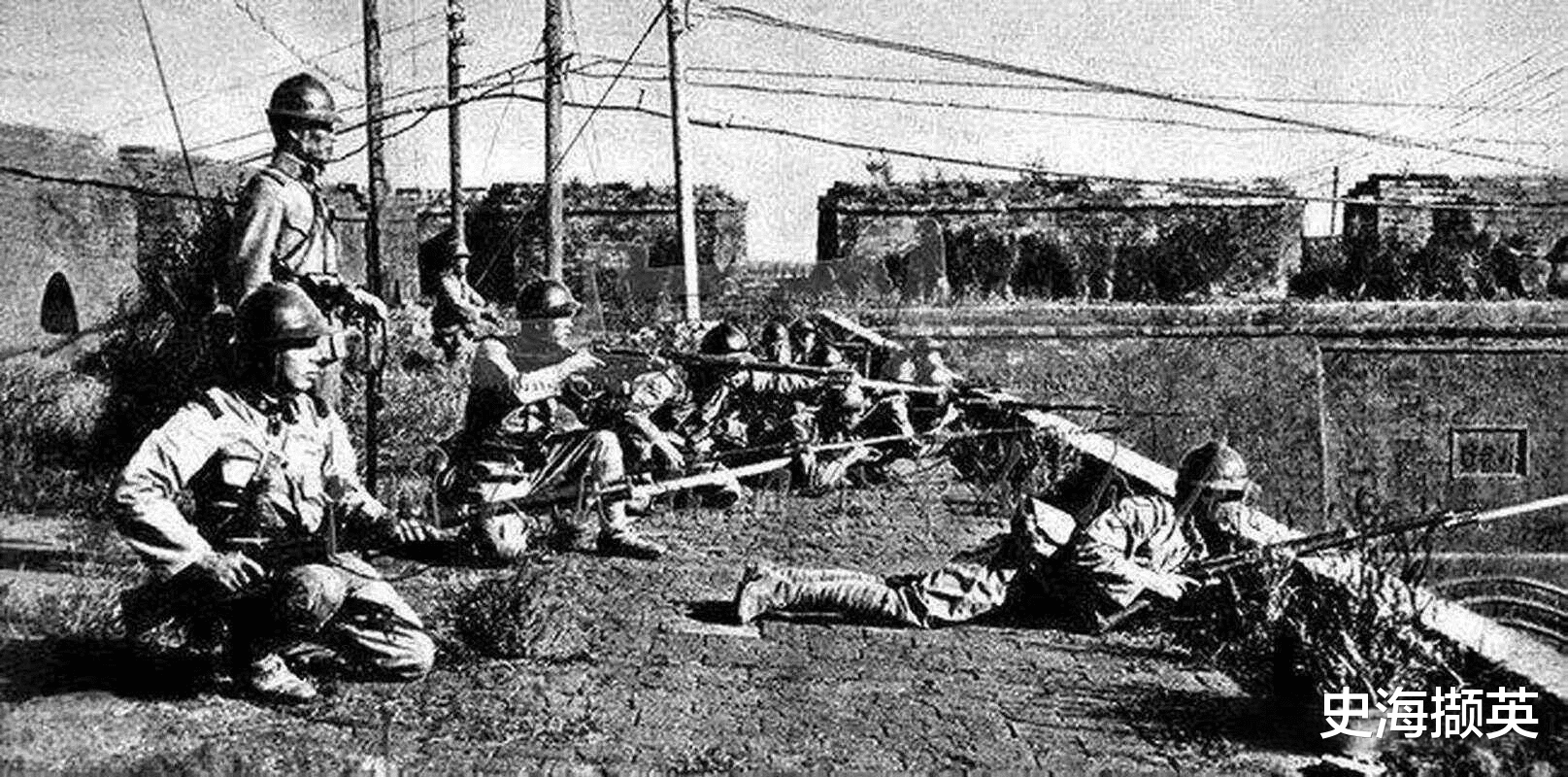

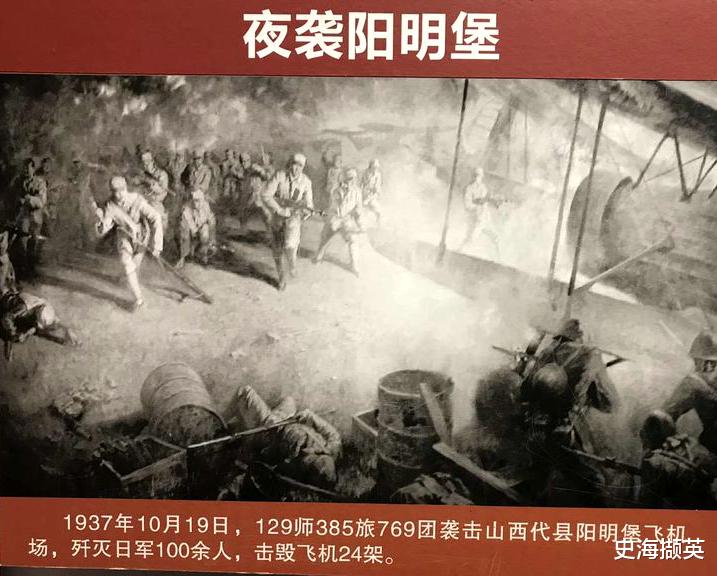

10月19日晚上19点,阳明堡机场墙外,769团的士兵们和当地村民紧张地观察着岗哨,屏住呼吸,生怕会引起岗哨的警惕。接着,趁日寇换班之时,三营的士兵们悄无声音地靠近了战机。

那时正有日寇巡逻路过,发现这些八路军战士,他们大惊失色,没想到军事要地居然还会有人敢未经同意擅自进入,稍微愣了一下,就拿起枪就是来了个激烈的扫射,与我军战士开展激烈的枪战。

如此巨大的动静让还在蹑手蹑脚行进过程中的赵崇德心急如焚,咬了咬牙,赶忙带着几个士兵疾步带冲向敌方战机,挑选到合适的地方,纵身一跳一扔,手榴弹咕噜一声掉了进去驾驶位。结果就是听见里面的日军大喊一声,然后就出现了爆炸声,接着出现了熊熊烈火。赵崇德和同志们用同样的方式对其他战机进行操作,然后泼上汽油,烈火顿时包裹了所有战机。

而此时正值秋风呼啸之季,烈火更加火旺,其他地方的日军纷纷过来支援,想要快速消灭赵崇德等人。枪炮声,嘶喊声,此起彼伏,双方展开激烈的斗争,一具具肉体倒下,但后面的战士仍然奋不顾身地向前厮杀,子弹没了就抱着敌人滚地上,扭脖子等手段杀死敌军。

功夫不负有心人,日军即便拥有现代化武器,仍然不能快速剿灭我军,赵崇德和三营的士兵们迎难而上,硬生生破解了日军的七次反扑,上百名日军瘫倒在地,双方陷入僵持之中。

时间持续一小时,坦克滚轮的声音产生了,不时还有炮弹掉到赵崇德旁边。战士们顿时明白日寇有援军来支持了,逐步向后退。不幸的是,赵崇德因保护一个战士而被敌军的子弹给击倒在地,鲜血从脑袋里流出,不幸牺牲了。

夜袭阳明堡的行动以胜利告终,敌军的现代化设备被严重破坏毁灭。显然,敌军的元气必然会大伤,接着我方战士又在日军撤退路上击毁五六辆装甲车。战斗持续的时间很短,仅有一个小时左右,但却有着非凡的意义,代表着我军有能力用步枪歼灭战机的能力。

据统计,敌军有24个战机被摧毁,我仅仅付出三十个人的代价,可惜的是,作战经验丰富的三营营长赵崇德丧失了生命。