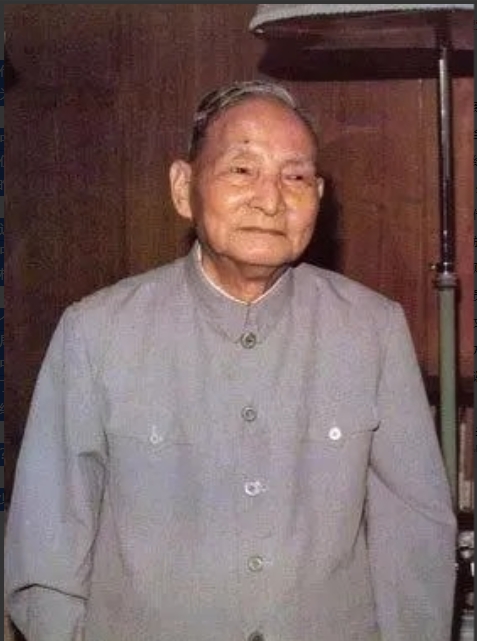

1962年,毛主席约谈陈云一个小时,22天后陈云婉拒开会,提出:自己的心脏功能很差体力也极其衰弱,请求不参加北戴河工作会议。 1962年的中国,经济刚刚从困境中艰难爬出,北戴河的夏日却弥漫着紧张的气息,陈云,这位新中国经济建设的灵魂人物,正站在个人健康与国家命运的交汇处。 他的心脏日渐衰弱,频繁的感冒和极度的疲劳如同警钟,提醒着这位老革命者,身体已不堪重负,多年来,他以钢铁般的意志支撑着自己,投身于解放战争的硝烟与新中国经济的重建。 陈云的生活极尽简朴,每天坚持锻炼,保持写字习惯,只为维持清醒的头脑,以应对国家经济决策的重担,他的自律令人叹服,但身体的衰弱却如影随形,成为无法忽视的阴影。 这一年,陈云的健康状况恶化到临界点,北戴河会议即将来临,这场会议将决定中国经济调整的方向,农业政策与社会变革的矛盾在此刻尤为尖锐。 陈云深知自己的角色至关重要,他是经济领域的核心决策者,国家的未来需要他的智慧,然而身体的极限迫使他做出艰难抉择,他向毛泽东主席提出请求,因心脏功能差、体力衰弱,无法参加北戴河会议。 这一决定并非单纯的健康考量,而是他深思熟虑后的一种战略退避,陈云明白,自己的身体状况不仅关乎个人,更可能影响国家决策的稳定性。 几个月前,陈云收到来自湖南和安徽的农村调查报告,内容惊人地相似,基层干部与农民强烈呼吁“包产到户”责任田制度。 这与陈云的思考不谋而合,他认为打破僵化的集体化政策,才能释放农民的生产积极性,缓解农村经济的困局,为了验证这一想法,他亲自深入农村,走访农户,倾听他们的真实诉求。 在安徽的一户农家,他看到“包产到户”显著提高了生产效率,农民的笑脸让他印象深刻,这些实地调研坚定了他的信念:生产关系必须适应生产力的发展,灵活调整方能推动农业振兴。 七月,毛泽东约谈陈云整整一小时,这场谈话气氛凝重,透着时代的分量,陈云详细阐述了“包产到户”的实际效果,试图以农民的现实需求和农业生产的客观规律说服毛泽东。 他强调,这一政策并非否定集体经济,而是基于国情的务实选择,毛泽东却态度鲜明,认为“包产到户”有资本主义复辟的危险,可能动摇社会主义根基。 两人虽有深厚的革命情谊,但在农业发展道路上分歧明显,陈云的坚持未能动摇毛泽东的立场,约谈以沉重的沉默结束。 这场交锋不仅是思想的碰撞,更折射出中国在经济转型中的深层矛盾:如何在保持政治稳定与释放生产力之间找到平衡? 约谈结束后的第22天,北戴河会议如期召开,陈云却选择了缺席,他以健康为由向中央请假,坦言心脏问题与体力不支让他难以承受会议的劳累,这一决定出乎众人意料,却也在情理之中。 陈云的身体状况确实堪忧,但他选择退避的背后,更是对政策争议的谨慎回避,他不愿在会议的激烈争论中进一步激化矛盾,也不愿让自己的健康成为决策的负累。 毛泽东对此表示理解,特意指示工作人员将会议内容传达给陈云,确保他不被完全排除在经济决策之外,这一安排显示了两人之间深厚的信任,也为陈云保留了一丝参与的空间。 北戴河会议上,毛泽东重申了集体化的重要性,批评“包产到户”为“修正主义”,陈云的缺席并未让他的主张彻底沉寂,他通过书面形式表达观点,试图为未来的改革保留火种。 尽管如此,会议的结果并未采纳他的建议,集体化政策继续主导中国的经济方向,陈云的健康危机与政策分歧交织,迫使他在国家需要他的关键时刻选择了短暂的退让。 这种妥协并非放弃,而是他对时局的深刻洞察,他深知,改革的道路从来曲折,时机未成熟时,退一步或许是为未来迈出更大一步的铺垫。 陈云的缺席并未削弱他对中国经济的影响力,他的务实理念在1962年未被采纳,却在历史的长河中逐渐显现价值,1978年,改革开放的大幕拉开,陈云重回中央领导岗位,再次提出“包产到户”的重要性。 这一次,历史站在了他这边,家庭联产承包责任制的推行,迅速改变了农村面貌,结束了粮食短缺的困境,为中国现代化奠定了基础,陈云当年的坚持,犹如一颗埋藏的种子,在时代的沃土中生根发芽。 陈云的健康危机不仅是他个人的挑战,更是中国经济改革史的缩影,他以极度的自律与责任感,试图在身体的局限与国家的重担之间寻找平衡,他的退避与坚持,折射出老一辈革命家在时代洪流中的智慧与担当,1962年的北戴河会议,陈云因健康婉拒参会,却以另一种方式影响了历史的走向,他的故事告诉我们,改革的道路从来不是坦途,个人的妥协与信念,终将在历史的长卷中留下深刻的印迹。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:光明网——陈云:“少做就能多做”