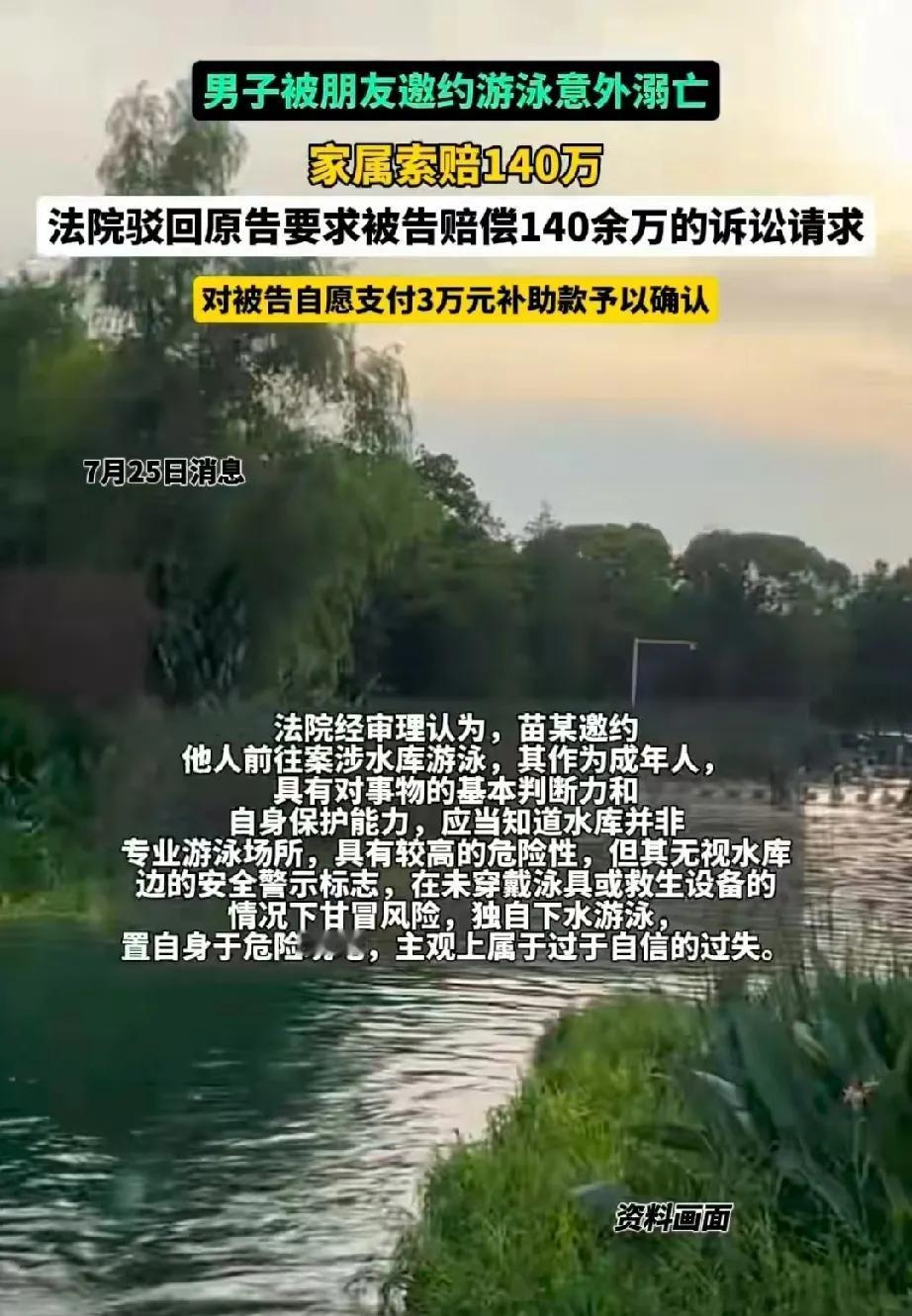

江西,男子约两个朋友一同去水库游泳,朋友还在热身时,男子就急不可耐的游向水库中央,结果溺水求救。两个朋友一个赶紧下水去救人,一个拨打急救电话,但还是没能救回男子。事后,男子家属把两个朋友告上法庭,索赔140万,法院这样判! 据光明网7月26日报道,男子苗某为了避暑,邀请朋友杨某和龚某一起前去水库游泳。 夏天泡在水库里确实舒服,三人一拍即合,简单收拾了两个游泳圈,就前往附近的水库。 路过水库门口时,苗某还瞅了一眼水库边上的安全警示,提示水深危险,但他觉得自己会游泳,也就没当回事。 来到水库后,杨某和龚某还在岸边热身,先活动一下身子,避免突然进水后出现抽筋等意外状况。 但苗某却急不可耐,既不热身,也不穿戴任何泳具,一头就扎进水库,向水库中央游去。 还没等杨某和龚某准备好下水,意外就出现了。 苗某突然呛水,水库中央的水也比较深,他无法直接站立,慌乱之下只能一边扑腾,一边呼救。 听到呼救声,杨某拎了个游泳圈,立即下水救援,龚某一边拨打急救电话和110,一边向现场其他人员求助。 尽管两人倾尽全力还是只能眼睁睁的看着苗某沉入水中,不幸溺水身亡。 事发后,苗某的家属认为这一切都归咎于杨某和龚某,要是他们俩不去游泳,苗某也不会发生悲剧。 苗某的家属把杨某和龚某告上法庭,索赔140万。 杨某和龚某更是委屈,明明是苗某邀请他们去游泳,而且发生意外后,他们也尽力救援了,这怎么还赖上他们了? 不管怎么说,出于对朋友的歉意,杨某和龚某愿意给苗某家属人道主义赔偿3万元。 对于此事,法院会如何审理呢? 一、苗某自身存在过错,而且属于自陷风险。 《民法典》第1176条规定:自愿参加具有一定风险的文体活动,因其他参加者的行为受到损害的,其他参加者不承担侵权责任,但其他参加者对损害的发生有故意或者重大过失的除外。 苗某作为完全民事行为能力人,明知水库非专业游泳场所且设有警示标志,仍选择不热身、不戴泳具游泳,主观上属于“自甘风险”的过失行为。 这就意味着,苗某自身存在很大过错,很可能要承担相应的过错责任。 杨某、龚某受邀参与活动,对苗某的冒险行为无教唆或强制义务。而且,二人已采取合理救助措施,无主观过错或重大过失,并不存在过错。 二、杨某和龚某尽到了紧急救助义务。 《民法典》第184条规定:因自愿实施紧急救助行为造成受助人损害的,救助人不承担民事责任。 杨某在同伴溺水后立即使用游泳圈下水施救,龚某及时拨打急救电话,都符合紧急救助的紧迫性、必要性和合理性,即使救助未果,也不因此承担责任。 法律鼓励见义勇为行为,若苛责施救者结果责任,将打击公众救助积极性。 三、《民法典》第1165条规定:侵权责任的成立需加害行为与损害后果存在法律上的因果关系。 苗某溺水死亡的直接原因是其未采取安全措施的游泳行为,而非杨某、龚某的同行或救助。 即便二人未参与活动,苗某仍可能因其他原因发生同类事故,二者之间无法律上的因果关联。 家属需证明杨某、龚某的行为直接导致损害后果,但案例中无法提供此类证据。 综上,法院认为苗某溺水完全属于意外事故,好友杨某和龚某并不存在过错,没有赔偿依据,依法驳回苗某家属的全部诉讼请求。 至于杨某和龚某自愿赔偿苗某3万元,法院予以支持。 法院判决后,苗某家属不服,提起上诉,二审法院依旧维持原判。

![一条微博:不予置评顿时觉得这四个字含金量很高对方一拳打在棉花上[滑稽笑]](http://image.uczzd.cn/14394862155188807041.jpg?id=0)