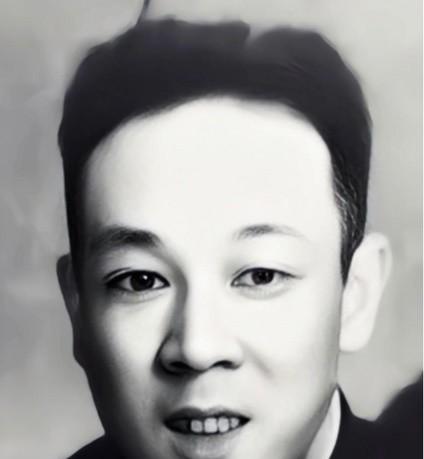

他是朱德唯一的儿子,当了一辈子火车司机,死后十天朱德才知道 “老朱,今晚第 1952 次列车你压吗?”——1951 年12 月的天津站调度室里,灯泡噼啪作响,值班员李永年探出头问。朱琦抹掉脸上的煤灰,轻轻点头:“我来,别耽误通车计划。”没人想到,眼前这个穿着工作棉袄、嗓子里带着浓重津味儿的司机,是共和国元帅朱德唯一的儿子。 朱琦的身世要从1916 年说起。那一年,他在昆明呱呱坠地,母亲萧菊芳体弱多病,却坚持把孩子喂养到两岁才撒手人寰。年轻的朱德被军阀混战裹挟,常年辗转,他在日记里写道:“琦儿早慧,愿其平安长大。”寥寥数语,满是父亲的歉意。 1927 年大革命失败后,朱德赴欧求索,再回国上井冈山。朱琦则被托付给亲友读私塾,背诵《资治通鉴》的同时,也迷上琥珀色的火车头——那是昆明米轨线上偶尔驶过的法式机车。嘶哑汽笛声成了少年最早的浪漫。 1937 年抗战爆发,19 岁的朱琦被国民党抓去当壮丁。身份一旦曝光,生死难料。周恩来的安全交通线暗中发力,把他从兵站名单中“抠”了出来,转运延安。到了中央党校报道时,同学好奇地挤上来:“你真是朱总司令的儿子?”他摆手:“别提那个,我跟大家一样,学生而已。” 延安的窑洞生活苦,但青春在苦里发光。朱琦参加八路军后腿部中弹,落下后遗症,被评为甲等残废。组织决定让他到抗大分校教后勤,却挡不住他要上前线的倔劲。朱德亲口回电:“部队需要文化骨干,你留下,就是上阵。” 也是在分校,朱琦认识了陕北卫生员赵力平。姑娘心直口快:“我不怕当护士,却怕抬元帅的儿子。”一句实话把周围人逗笑。婚事拖到1946 年春天才办,主持人贺龙拿起半碗高粱酒,大嗓门喝彩:“一声汽笛,幸福启程!” 解放战争后期,铁路成为生命线。朱琦主动报考华北铁路局技工培训班。有人不解:“凭你的资历,坐办公室稳稳的。”他眨眼:“车间油汗味虽然呛,但能学手艺。”朱德听报告,只讲一句:“开路要有人,他去。” 建国初,铁路部缺人手。朱琦先干钳工,记零件编号比谁都快。18 个月后,他转岗副司机,一年后独立掌握JF6型机车操纵。天津-北京-山海关来回穿,他把每个隧道口的风向都记在小本上。1952 年,全国检修竞赛,他带班正点率第一,被破格评为“红旗司机”。同事打趣:“官二代还真能吃苦。”他回一句:“蒸汽锅炉不认出身。” 1953 年春天,朱德率代表团赴东北视察,列车临时调车,恰好朱琦当班。父子在会客车厢相对而坐,谁都愣了几秒。朱德摸着栏杆笑:“闺女婿是院长,儿子是司机,这车我坐得心里踏实。”那天的乘务记录特批保存,如今仍在铁路档案处。 60 年代末,朱琦患上风湿性心脏病。医生劝他转内勤,他偏偏要再跑几年大功率内燃机车:“蒸汽时代快过去啦,我得把柴油味儿闻明白。”遗憾的是,病情来得凶猛。1974 年6 月10 日深夜,他在家中突发心梗,连一句嘱托都没留下。赵力平掩面而泣,却不敢立刻惊动八十高龄的公公。 直到6 月20 日,康克清握着儿媳的手,低声说:“力平,别瞒了,爹爹会明白。”朱德坐在老藤椅上,听完消息,手掌缓缓抚着拐杖,良久才吐出两个字:“太早。”谁都看得出,这位久经枪林弹雨的老人,此刻肩膀微微抖动。 有人提议把赵力平调回北京,好照顾二老。朱德合上人事表:“她在天津十几年,大家认她。工作不能因为家事乱了节奏,按规矩办。”秘书悄声嘀咕:“总司令还真是一颗公事公办的老心。” 朱琦留下三个孩子——援朝、和平、改革——名字全是爷爷亲自圈定。孙辈回忆童年趣事,说康克清常把旧衣服剪成小围兜,缝得密密匝匝。她指着补丁笑道:“别嫌丑,爷爷的裤脚也是这么补的。” 朱琦没拿过军级福利,逢年仅仅带两盒天津大麻花回首钢招待所探亲。街坊讲:“老朱家规矩真硬,元帅子孙能跟咱一样排号买粮票。”这话传进朱德耳朵,他只是摆摆手:“规矩要从家里立。” 时间推到今天,天津北站老调度台已经拆除,而朱琦在职期间写的《机车故障应急册》仍被年轻司机当作口袋书。一页页油渍斑驳的纸张见证了一个元帅之子的选择——去蒸汽与钢轨的轰鸣里,把一辈子交给黑黢黢的火车头。 火车再响,汽笛声飘远。机车挡把冰冷,却曾紧握着一个普通工人的梦想;而那位白发老人,在深夜的灯下翻阅《资本论》时,也许会想起车轮敲击铁轨的节奏——那是家国共振的低音鼓。