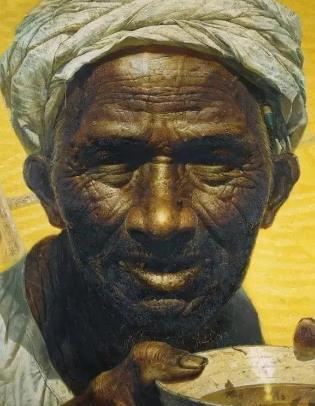

1980年,国家以2400元的价格收购一名大三学生的画作。没曾想,不久之后,这幅画竟然成了中国美术馆的镇馆之宝。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 1980年的中国美术馆,一幅名为《父亲》的油画让所有参观者停下了脚步, 画中老农黝黑的脸上沟壑纵横,干裂的嘴唇微微张开,浑浊的眼睛里盛着半个世纪的风霜。 没人能想到,这幅后来成为中国美术馆镇馆之宝的作品,竟出自四川美院一名大三学生之手,国家当初收购时只花了2400元。 时间倒回1975年除夕夜的重庆沙坪坝,冷雨敲打着公厕斑驳的砖墙,32岁的罗中立蹲在马路对面,烟头的火星在潮湿的空气中明明灭灭。 他的目光穿过雨幕,定格在厕所旁那个佝偻的身影上,粪农披着破旧的棉袄,脚边煤油灯的火苗被风吹得东倒西歪,冻僵的手指紧攥着木桶提梁,像一尊从黄土地里直接拓印出来的雕塑。 这个比同学大十岁的"老学生"在速写本上疯狂涂抹,额头上的皱纹要画得像被犁头耕过的田地,指甲缝里的黑泥得透着生活最原始的质感。 他想起下乡当知青时睡过的草棚,老乡们捧着粗瓷碗的手掌像砂纸般粗糙,那些从未被美术课本收录的面孔,此刻全都涌到笔尖。 1980年第二届全国青年美展筹备期间,罗中立把粪农的形象不断淬炼,他在画布前熬了三个多月,用细如发丝的笔触刻画老人耳后的泥垢,用刮刀堆出棉袄上板结的棉絮。 当这幅比真人还大的巨作最终完成时,油画颜料混合着泪水,在画布上凝成中国农民的史诗。 美术馆专家们第一次见到《父亲》时集体失语,画中老农捧着粗瓷碗的双手微微颤抖,碗里清水映出天空的蓝色,这个细节让中央美院教授当场红了眼眶。 在那个普遍描绘英雄模范的年代,这幅把普通劳动者塑造成纪念碑的作品,像记重锤敲在美术界的神经上。 争议随之而来,有人说老农形象"不够光明",有人质疑耳朵上夹的圆珠笔是"刻意丑化",但更多人为之震撼,中国美术馆门前排起长队,有退伍老兵对着画像敬礼,插队回来的知青在展厅里嚎啕大哭。 当年《美术》杂志记录下这样的场景,一位陕北来的老农在画前站了半小时,最后摸着口袋说"该给这兄弟递根烟"。 四十年后,《父亲》的衍生文创在电商平台卖到脱销,年轻人在社交媒体发起"寻找画中人"活动,川美老教授回忆罗中立当年为画好皱纹,专门跑到烈日下的工地写生。 中国美术馆最新公布的观众调查显示,90后参观者给这幅画的共鸣度高达93%,有人说"终于看懂父亲为什么总在深夜揉膝盖"。 艺术评论家指出,这幅画的魔力在于撕掉了所有滤镜,老农指甲里的泥土、嘴角的干皮、棉袄的补丁,这些被日常忽略的细节在巨幅画布上纤毫毕现,构成最原始的冲击力。 当城市青年为"治愈系"插画买单时,更多人在《父亲》前照见了自己生命的来处。 罗中立后来成为川美院长,但始终保持着除夕夜那个雨中的凝视,他在访谈中提到,粪农蹲守的不只是厕所,更是中国人骨子里"活着就要把根扎进泥土"的韧性。 2023年故宫特展上,观众发现画作保护玻璃上总映出密密麻麻的人影,就像无数当代人正试图走进那个风雨交加的除夕夜。 (信源核查: 中国美术馆官网《馆藏经典:油画<父亲>》 《光明日报》——《<父亲>诞生40周年特别展》 央视新闻《文艺名家讲故事·罗中立篇》)