在封建王朝的历史上,农民起义几乎是层出不穷的现象。每次起义刚开始时,参与者之间往往是亲如兄弟,互相扶持。然而,一旦有人因为表现突出,开始与众不同,便会成为其他人的眼中钉,成为众矢之的。初时的风光和权力,虽然让人振奋,但最终的结局往往是悲剧性的。实际上,许多起义军的失败,并不是因为外部敌人太强,而是因为内部分裂,内讧导致了整体的瓦解。历史不会给失败者第二次机会,一旦失败,就意味着永远的失败。

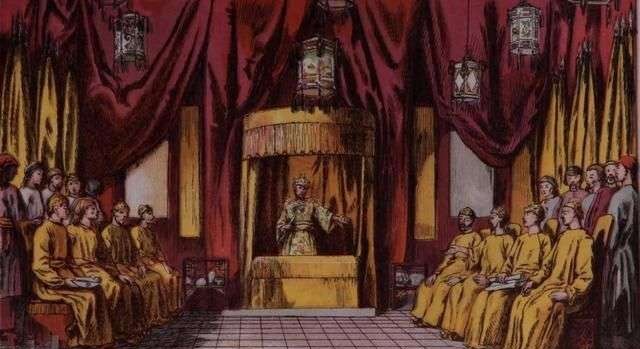

在清朝末年,太平天国的农民起义是其中最著名的一次。当洪秀全提出“天赋人权,人人平等”的口号时,迅速吸引了大量追随者。在起义的初期,洪秀全的亲信们都被封为王,并在这场运动中占据了重要位置。然而,随着时间的推移,洪秀全和他的核心团队之间的关系开始变得复杂。那些曾经同甘共苦的战友们,随着个人地位的逐渐提升,心态也发生了微妙的变化。

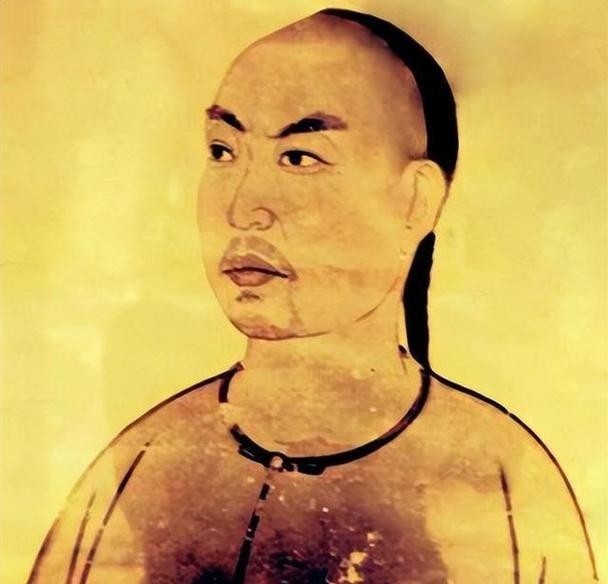

其中,洪秀全手下的东王杨秀清无疑是最为出色的将领之一。杨秀清曾被称为“九千岁”,位高权重,仅次于天王洪秀全。这一称号的背后,是洪秀全对他的极大信任与重视。杨秀清虽然出身贫寒,甚至早年是个文盲,但这并不妨碍他展现出出众的智谋和战略眼光。在太平天国运动的关键时刻,杨秀清立下了赫赫战功,特别是在清朝政府派遣曾国藩进行围剿时,杨秀清及时投身洪秀全麾下,为太平天国的生死存亡做出了巨大贡献。

洪秀全以擅长利用迷信手段拉拢信徒而闻名,而杨秀清则将这一点发扬光大。在面对清军的强大压力时,杨秀清通过装扮成“神父下凡”,利用神秘的宗教形象吸引了更多的信众加入太平天国的队伍。这一举措,不仅激发了士气,也使杨秀清在教会内部的地位迅速上升,成为了众多追随者的崇拜对象。看到杨秀清的威望日渐提升,洪秀全心中虽然高兴,但也暗自感到不安,因为他知道“功高震主”的道理。

1851年,洪秀全宣布称帝,自封为天王,并任命杨秀清为军师。然而,杨秀清的心中并未满足于此。尽管他全力支持洪秀全,并为太平天国的对抗清军战斗不懈,但他对自己的地位有着更高的期望。为了进一步巩固军心,他多次以神父的身份出现在民众面前,成功激发了民众的信仰与忠诚,这一招屡试不爽,使得军心更加坚定,最终破坏了曾国藩的围剿。

然而,在杨秀清的威望不断上升之时,洪秀全开始深感压力。尽管他口头上称赞杨秀清为忠诚助手,但内心深处,他早已在谋划如何削弱杨秀清的权力。杨秀清显然没有意识到洪秀全的企图,他不仅没有收敛,反而开始向洪秀全提出要求,希望能够进一步得到封赏,甚至高喊要被封为“万岁”,这种挑衅性的言辞,极有可能让洪秀全心生疑虑。

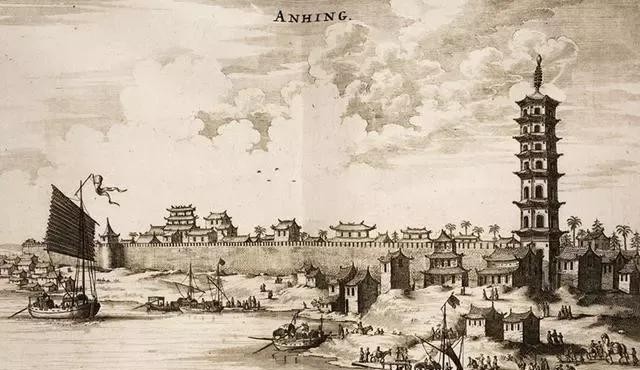

1856年,太平军攻破了江南,而杨秀清依然坚守他惯用的“神父下凡”的戏码,但这种做法渐渐引起了洪秀全的警觉。天京城中开始流传着杨秀清要篡位的谣言,这种消息的传播,可能正是洪秀全故意放出的,以便为自己除掉杨秀清寻找借口。面对杨秀清的不断挑衅,洪秀全在表面上答应了他的要求,但私下里却开始与其他王如北王韦昌辉和翼王石达开联合,准备除掉这个日渐强大的东王。

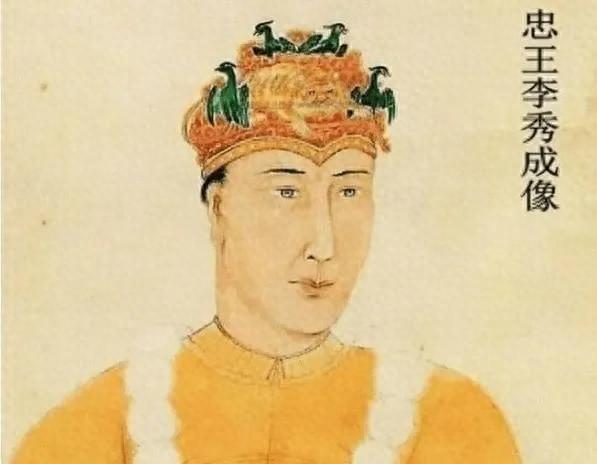

在1856年年底,洪秀全暗中指派韦昌辉带领三千兵马,趁夜突袭了杨秀清的府邸。杨秀清全家在毫无防备的情况下被血洗一空。杨秀清的死,意味着太平天国失去了一个重要的军事统帅。虽然洪秀全迅速将陈玉成和李秀成推上了前线,但他们的能力远不如杨秀清,使得太平天国的实力大大削弱。

此时,曾国藩看到了机会,趁着太平天国内讧,迅速集结湘军发动反攻。太平天国的政权因内部分裂而元气大伤,最终在清军的压力下迅速崩溃。洪秀全虽然成功除掉了自己的心腹大患,却也因此葬送了整个太平天国的江山。