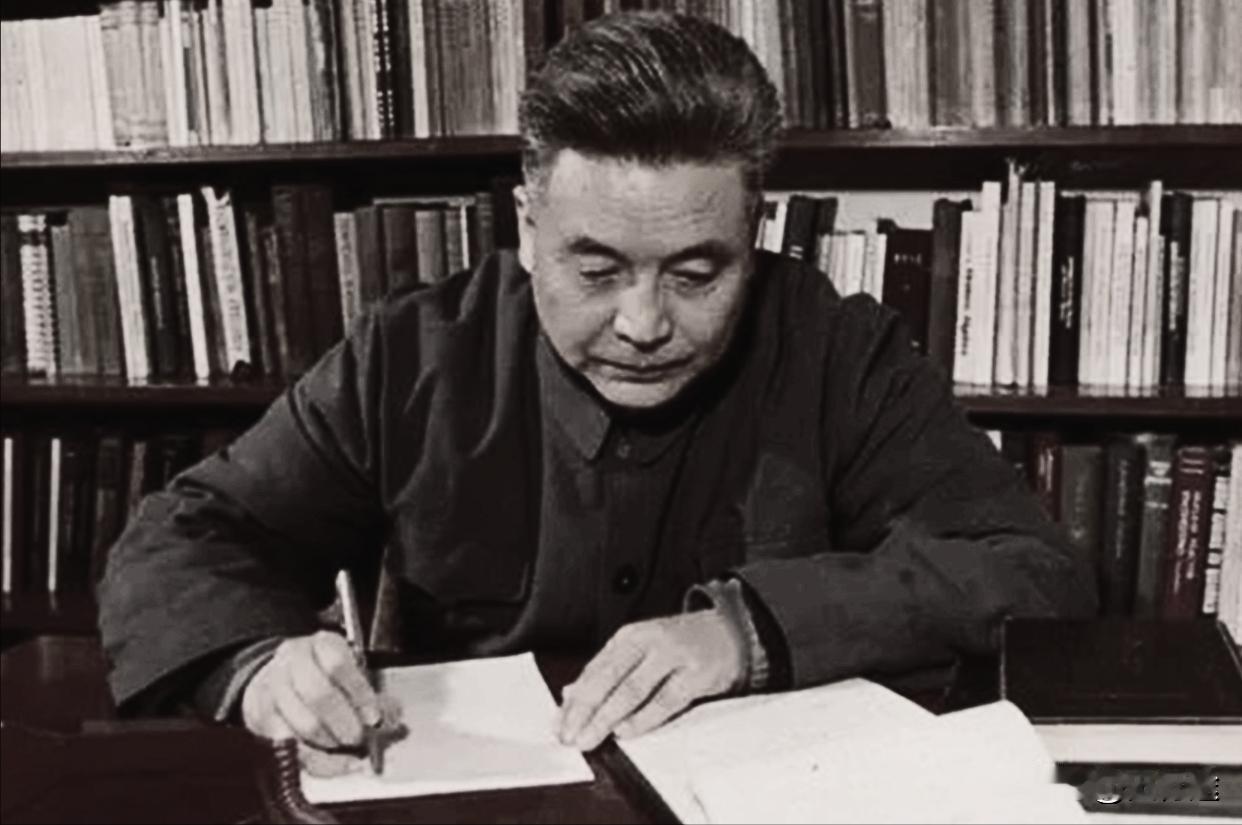

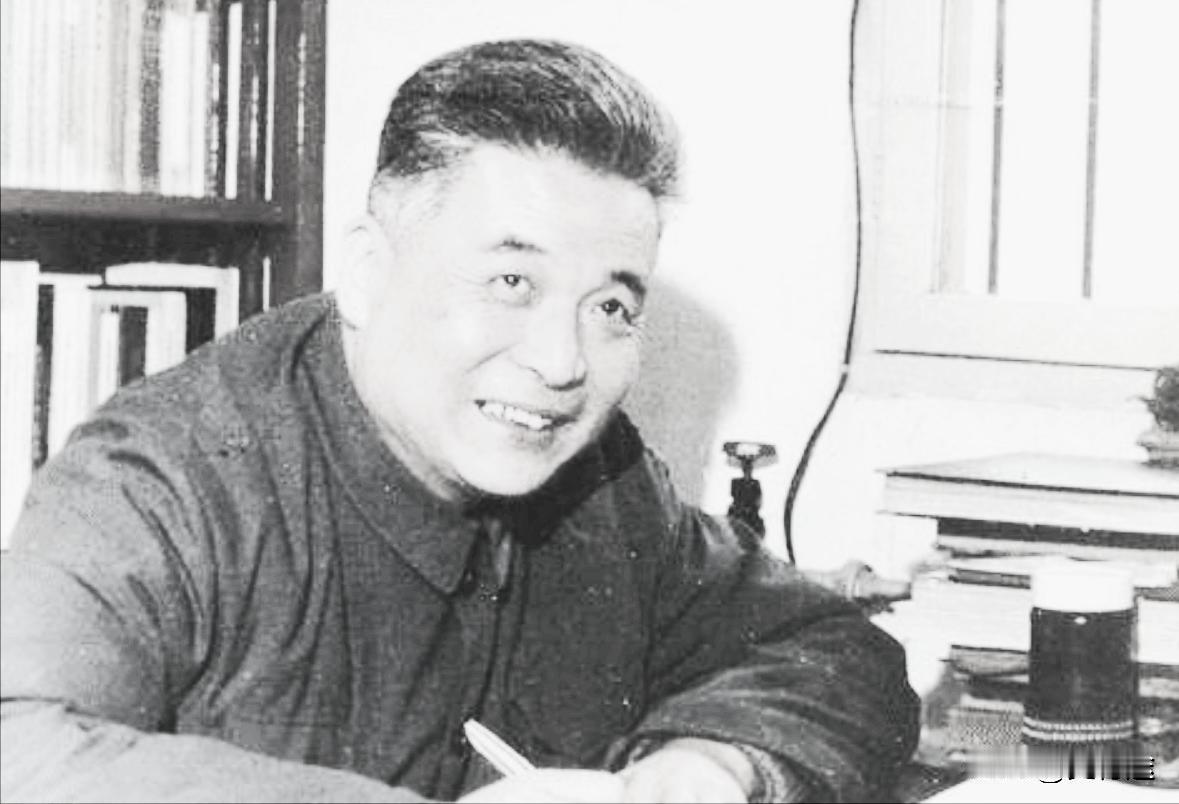

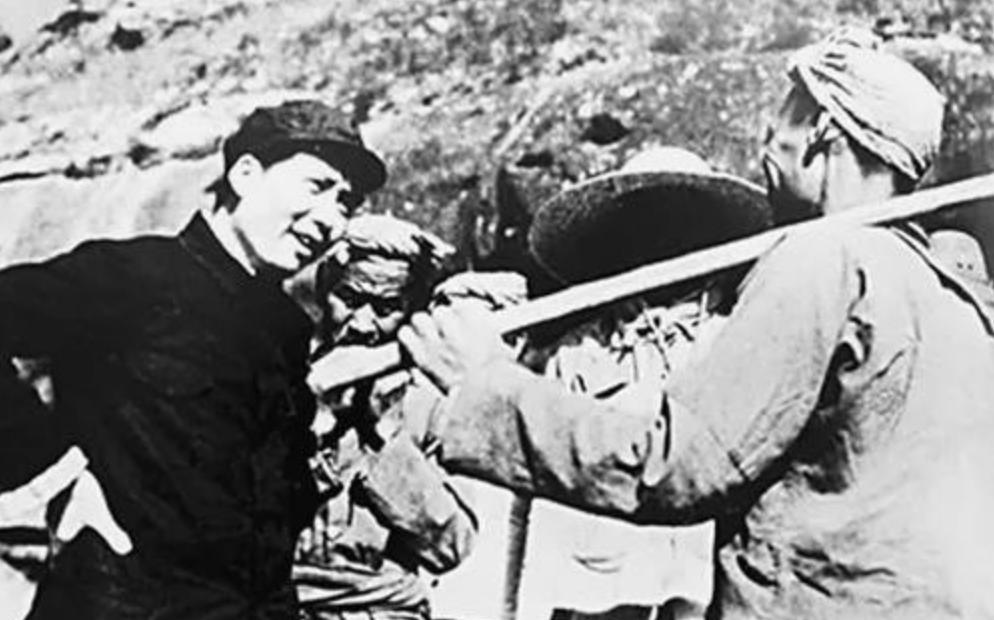

1986年7月,邓稼先在打完一针止痛剂后,艰难转头对妻子许鹿希说:“我想去天安门看看。”妻子含泪点了点头。当轿车驶到天安门前,邓稼先突然问:“鹿希,你说30年后,还会有人记得我吗?” 1986年7月,北京。 盛夏的风掠过长安街,一辆车缓缓驶过天安门广场,后座的人病得很重,连话都说得断断续续。 他靠在妻子肩上,看着窗外,眼神有些发呆。 车开到广场正中,他忽然低声问了一句:“鹿希,你说三十年后,还会有人记得我吗?” 那个人叫邓稼先,一个大多数人不会在教科书首页看到的名字。 他不是演讲台上的明星,也不是勋章满胸的将军。可如果没有他,中国不会那么快有了自己的原子弹。 他做的事太隐蔽,名字太少被提起,连最亲密的人都常年不知道他具体做什么。 他问那句话,不是为了怀旧,是想知道,几十年后,他那点不留名的坚持,会不会被人记起,会不会有人继续做下去。 他不是唯一这么想的人。那一代科学家,几乎都问过类似的问题,只是没人说出口。 他们太清楚自己干的是保密工作,习惯了“不能说、不能问、不能记”。他们心里都明白,成败不见得会有人知道名字,但国家得知道结果。 他们不是要被纪念,是希望那条通往安全和尊严的路,不要走到他们那代就断了。 上世纪五十年代,中国刚从战火里站起来,整个国家就像一个刚学走路的孩子,外面却全是成年人用拳头说话。 美苏两强握着核武器在空中角力,其他国家全都低头看着。 偏偏那个时候,有人放话,说中国三个人穿一条裤子,二十年也造不出原子弹。 话很难听,但说的人不是瞎讲。 那时候的中国,连汽车、拖拉机都造不了,谈核弹?听着像笑话。 就是在这个时候,中国决定干。 不是赌气,是现实逼的,如果没有自己的核威慑,别人永远不会把你当回事。 苏联一开始帮了点,后来一翻脸就撤人、撤图纸、撤设备。剩下的全靠自己。毛泽东一句“自己动手,从头做起”,不是说着好听的口号,是字面意义上的从头开始。 科学家从哪来?从海外找。 那时候一大批留洋博士都还在国外,有些人已经在实验室里站稳了脚跟,有学术成果,有教授职位,也有安稳生活。 可他们放弃了这些,坐船回国。 朱光亚带头写信号召大家回家,钱学森被美国软禁五年后终于归来,郭永怀临终前都把自己研究资料点火烧了,不给别人留一点情报。 他们都明白,他们回来的不是某个单位上班,是替国家赌命。 可回国只是第一步,那之后的生活,说是苦都不够形容。西北荒漠上建实验站,一年四季刮风,白天干热晚上刺冷。 吃的是咸菜,住的是土屋、帐篷。 更重要的是,工具几乎没有,技术储备几乎是空白。没有计算机,就用算盘;没有数据支持,就靠手摇计算器。 为了一点信息,他们甚至把整个月份的《纽约时报》翻个遍,想从外国报纸边角里扒出点线索。 不是他们傻,是他们真的没得选。 这些人不是孤胆英雄,是一群像螺丝钉一样的人凑起来干大事。他们连彼此名字都不知道,只知道对方是“某某所的老张”或“某某项目的老刘”。 每个人都在负重,每个人也都不声不响。 有些人一消失就是几十年,王淦昌改名叫“王京”,从物理界“消失”了十七年。黄旭华造核潜艇,三十年没出一次远门,父亲去世也没法回家奔丧。 他们做的事,不是科学幻想,也不是电影剧本,是靠一页一页算出来的。 几十麻袋的草稿纸,一根根磨秃的铅笔头,一颗颗被熬夜逼红的眼睛。 他们不靠天赋发光,靠的是一点点往下钻的韧劲。他们的成果不是一个人写出来的,而是几十年集体熬出来的。 1964年,中国第一颗原子弹爆炸成功。 当时没有现场直播,没有满街欢呼,甚至很多人当天都不知道发生了什么。 可那朵蘑菇云升起的一刻,中国人的腰杆挺了一下。 这个国家终于能在全球核威慑体系中说一句话,不是请求,不是抱怨,是平视的回应。 原子弹之后是氢弹,是人造卫星,是导弹,是航天。一步一步地走出去,都是靠那群人打下的地基。邓小平后来讲得很直白,中国要是没这些东西,在国际上根本说不上话。 不是冷战话术,是冷冰冰的现实逻辑:你自己没有,别人凭什么尊重你? 可是科技不会自己滚动,它需要一代又一代的人把那个车轮推着往前走。过去那群人用尽力气让它滚动起来了,后来人能不能接得住,才是他们最担心的事。 今天的中国,不再是当年那个一穷二白的国家。 北斗卫星上天,空间站建设成熟,深海、极地、远洋都有中国人的身影。没人再敢当众说“中国做不到”,因为他们看见了太多“已经做到”。 这种底气,表面是技术,骨子里是信念。 那种“不靠别人、不等别人、不怕别人”的劲儿,是从“两弹一星”那条路上走出来的。 我们说要“记得”邓稼先,说要“记得”那一代人,不能只在仪式上挂他们照片、给他们立雕像。 真正的记得,是在关键时刻不含糊,是在别人卡脖子的时候能自己解开,是在面对技术围堵时敢说一句“那我们就自己干”。这才是对那句“还会有人记得我吗”的回答。

李华

永远怀念!不会忘!