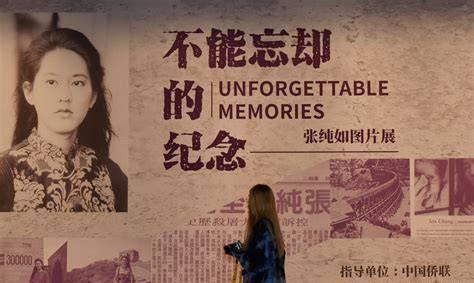

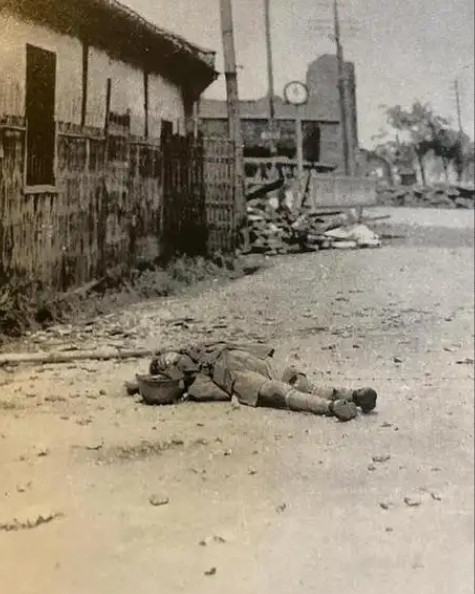

1968年,她在美国出生,祖父曾经是抗日国军将领张铁军。她,家庭优越,工作体面,父母宠爱,丈夫疼爱,本可以在大洋彼岸幸福地度过自己的一生。然而,1994年12月,当她第一次看到南京大屠杀的黑白照片时,她的命运便发生了翻天覆地的变化。 那天,她站在一间纪念馆展厅里,照片黑白模糊,却像刀子一样划开了她脑海深处沉睡的记忆。她无法移开视线,眼前一幕幕尸横遍野、哀嚎无声的场景,像是在某个时空裂口中猛然撞进了她的现实生活。她曾听祖父提过一些战争的断片,却从未正面对视。可这一刻,一切突然具体、可触、震耳欲聋。 她叫张纯如,长在美国伊利诺伊州尚佩恩,标准中产家庭。父母学识渊博,家风温和严谨,从小到大,她在两种文化之间自如穿梭:外是自由美式,内是传统华裔。她聪明、优秀,从新闻学一路读到研究生,进入主流出版界,写作、演讲,前程看似平顺。 可这一切,在那张照片之后开始松动。她没办法再把自己仅当作一个中立观察者,她想说点什么,做点什么。不是为了出书,不是为了声誉,而是为了那些照片中无声喊叫的脸。 她开始查资料,采访幸存者,翻阅战争记录。那年她才二十六岁,却像着了魔一样沉进了那段被西方历史教育严重忽视的屠杀记忆。她不是历史学家,也不是中国军方人员,只是一个站在美国图书馆角落的年轻女性,用笔和记录仪硬生生拓出了一条通往真实的道路。 1997年,她写成那本书——《南京暴行》。英文书名里用了“被遗忘的大屠杀”几个字,几乎是对整个西方世界的直接质问。她不是在陈述一段历史,而是在揭开被国际舆论压住几十年的一道裂缝。 她不是铁面控诉者,她情绪澎湃,讲述时眼眶会红,声音会颤。有人赞她勇敢,有人骂她夸张。但无论支持还是反对,都无法忽视她。 这本书的影响远远超出历史领域。在美国,它进入高校课堂,成为现代战争与人权课程的重要教材;在中国,它掀起大众对南京事件的新一轮认知;在日本,它引来右翼极端分子的强烈反弹。她不怕,她说自己要说的事太重要了,不能停。 可也正是这份坚持,消耗了她太多精力。她开始长期失眠,常常深夜醒来,脑海里仍然是那张照片。白天写稿,晚上梦魇,精神状态一度崩溃。她并没有放慢脚步,反而更进一步。 她开始策划新书,要写美军与菲律宾战役中屠杀的历史,资料密集,内容沉重,走访现场、查阅战俘记录,她几乎独自承担全部研究工作。可压力并没有像写完一本书那样结束,而是层层堆压。精神医师开药,她试图维持写作,试图维持理性。 直到2004年秋天,她在加州自驾途中停止了呼吸。她的家人在车里发现了她留下的字条,字迹整齐,说她已经无法承受历史之重。 人们在震惊之后,开始认真回看她写下的那些句子,那些关于记忆、关于历史、关于“不遗忘”的文字,忽然像一束光,把沉在黑暗里的证据重新照亮。 她去世后,南京建起了她的纪念馆,塑像立在那片曾经沾满血与泪的土地上。她的书被译成多国文字,被更多年轻人读到。没有了她的演讲,她的文字仍在替她发声。她用三十六年的生命,换来一个世界级的历史转向。 而这一切,只因为她不愿对那张照片转头离开。 张纯如,不是历史的旁观者。她是那个用尽全力,用生命试图撬开沉默封口的人。在看似幸福的人生航道上,她选择了风暴中心。她不是被黑白照片击倒的人,她是那个看到黑白照片后站起来、握住笔、向全世界喊话的人。 她的故事没有结尾。她留给世界的,是一串始终滚烫的问题:你看到这些的时候,你会怎么做?你能为他们留下些什么?她给了一个答案——用生命,去说出真相。