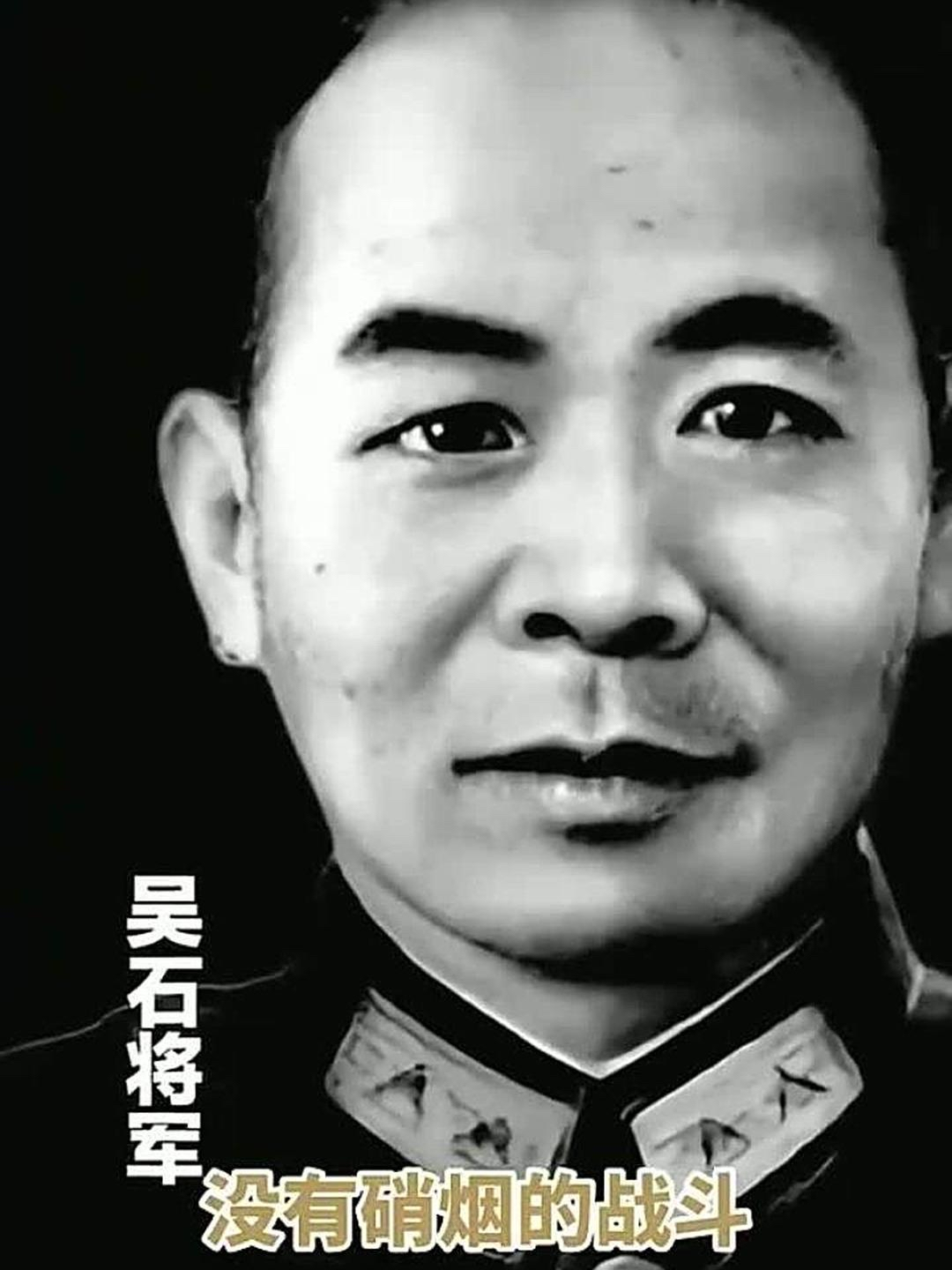

1997年,陈景润的妻子坐在丈夫的雕塑旁,紧紧搂住“丈夫”的肩膀,留下了这张感人至深的合影........ 1997年秋,厦门大学校园内,一张照片悄然定格:陈景润的妻子由昆紧紧搂着丈夫的铜像,眼神深邃而哀婉。这张合影背后,藏着怎样的故事?他是数学界的传奇,她是默默陪伴的军医。18岁的年龄差,世俗的议论,都未能阻挡他们的相守。然而,陈景润未竟的“1+1”梦想,与由昆孤独的背影,又将如何交织成一段跨越时空的传奇? 陈景润,1933年5月22日出生于福建福州一个普通邮局职员家庭。童年时期,战乱与贫困如影随形。1941年,日本侵华战争波及福州,他随父亲迁往三明,生活艰难。1947年,母亲因肺结核去世,家庭境况更加困顿。然而,数学成为他逃离现实的庇护所。他在昏暗的灯光下演算题目,沉浸于数字的逻辑之美。 1948年,陈景润进入福州英华高级中学,数学天赋崭露头角。1949年,他考入厦门大学数学物理系,师从沈元教授。沈元提及的哥德巴赫猜想——每个大于2的偶数可表示为两个素数之和——深深吸引了他。从此,他将这一难题视为毕生追求。1953年大学毕业后,他在北京第四中学短暂任教,因口齿不清被调职,后回到厦门大学做资料员。尽管条件艰苦,他从未放弃数论研究。 1957年,华罗庚发现他的才华,将他调入中国科学院数学研究所。在华罗庚指导下,陈景润埋头钻研,生活简朴,常年穿着旧布鞋。1966年,他取得重大突破,证明了“1+2”定理,即每个充分大的偶数可表示为一个素数与至多两个素因数的数之和。这一成果被国际数学界称为“陈氏定理”。然而,文化大革命期间,他被批判为“白专典型”,研究环境恶劣。他依然坚持,在简陋宿舍中用借来的纸笔推导公式。1973年,“陈氏定理”在《科学通报》发表,赢得世界赞誉。 晚年,陈景润健康恶化。1984年,他骑自行车时被撞倒,头部重伤,随后确诊帕金森病。1996年,他因肺炎去世,享年63岁,留下未完成的“1+1”猜想。 1978年,陈景润因病住进北京解放军309医院,恰逢全国科学大会召开,他的“陈氏定理”备受瞩目。当时,27岁的由昆在医院进修。她来自武汉军区156医院,性格坚韧,工作勤勉。听说数学家住院,她前往探访。陈景润身形瘦削,桌上堆满公式纸,见到由昆时,他温和地打招呼,两人初次结缘。 由昆很快成为陈景润的当班医生。查房时,他常与她聊起日常琐事,气氛轻松。他喜欢吃面条,她偏爱米饭,两人常以此开玩笑。医院后平台成为他们交流的场所,她学英语,他帮她讲解发音,感情在日常点滴中升温。1978年秋,陈景润在医院花园向由昆表白,两人决定携手共创未来。 1980年8月25日,他们在北京举行简单婚礼。陈景润47岁,由昆29岁,18岁的年龄差引发议论,但他们用真心化解质疑。1981年,儿子陈由伟出生,陈景润常抱着儿子,脸上洋溢幸福。 相守与别离 婚后,陈景润健康每况愈下。1984年车祸后,他的帕金森病加重,行动与认知能力衰退。由昆每日为他准备营养餐,陪伴他散步,尽力维持他的生活质量。不久,他在家中摔倒,头部再次受伤,需长期住院。由昆坚持探望,带去数学书籍,帮他整理笔记,试图唤起他的兴趣。他虽行动不便,仍尝试演算,手颤抖着写下公式。 1996年3月19日,陈景润因肺炎去世。临终前,他握着由昆的手,遗憾未完成“1+1”证明,也无法见证儿子长大。由昆含泪承诺照顾好家庭。 陈景润去世后,由昆独自抚养陈由伟,生活简朴,住在一间60平米的旧公寓,靠退休金维生。陈由伟继承父亲天赋,后赴加拿大深造。1997年,由昆参加厦门大学校庆,来到陈景润铜像前,凝视良久,手臂环绕铜像肩膀,摄影师记录下这一幕。 陈景润与由昆的爱情,超越年龄与世俗偏见,展现了真挚情感的力量。他以数学成就彪炳史册,她以坚韧与爱诠释陪伴。他们相识于医院,相守于病痛,最终在别离中留下永恒印记。1997年的合影,是由昆对丈夫的深情怀念,也是他们共同人生的见证。陈景润未完成的“1+1”,或许在由昆的坚持与爱中,早已找到答案。