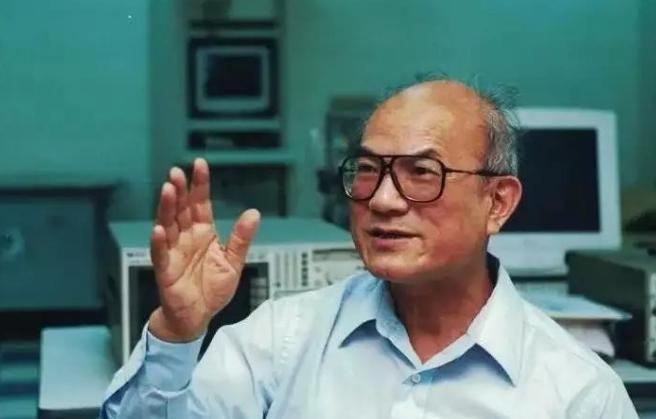

奖金高达800万!中国科学家刘永坦,辛辛苦苦研究了三十年,终于发现了藏在雷达“盲区”的美国航母。 曾几何时,当一艘外国航母在中国海域的雷达屏幕上若隐若现,甚至能在眼皮底下“来去自如”,那的确是一种技术上的无奈。 地球的曲率,像一道天然的屏障,给所有沿直线传播的雷达波划出了一块探测“盲区”。 而那些隐形战机和航母编队,也恰恰利用这层“隐形衣”,在中国近海构成了实实在在的威胁。 不过,这层“隐形衣”后来被一位中国科学家,花了整整三十年给揭了下来。 这些都得追溯到中国雷达技术发展的开端。 上世纪五六十年代,新中国的雷达几乎全靠苏联,不仅没有核心技术,连像样的研发团队都没有,国防安全存在着明显的短板。 更为严重的是技术自身存在的局限性。 地球是圆的,雷达波走直线,这么一来,想看清贴着海平面飞行的目标,就跟人眼看不到地平线以下一样,天生就存在“盲区”。 没想到,就是这一点,却让其他国家的先进武器,对中国的雷达起到了至关重要的作用。 面对这种困境,一个叫刘永坦的年轻人,心里早已埋下了种子。 1953年,他考取了哈尔滨工学院,之后在清华大学继续学习,在此基础上,他一步一步地学习。 1978年,刘永坦踏上了前往英国伯明翰大学深造的旅程。 在那里,他第一次直观地感受到了中国与世界顶尖水平的巨大鸿沟。 他在雷达领域的才华,让外国同行都感到惊讶,他们开出了优渥的薪酬和条件,想把这位人才留下来。 但刘永坦知道,他是真的想要离开这里。 刘永坦回国之后,便提出了一个极为大胆的构想:研制“新型系统雷达”。 这个项目从1989年正式启动,刘永坦和他的团队,就在一处偏僻的试验场里,开始了长达数十年的攻关。 研究工作的艰难程度,远远超出了他的预料。 试验场设在威海,冬天,刺骨的海风吹得设备频繁失灵;夏天,酷热的天气又让计算机动不动就死机。 刘永坦更是把家安在了实验室,除了最基本的吃喝拉撒,所有时间都泡在里面。 在那最初的800多个日夜里,他亲手做的实验分析,留下的手稿堆起来足足有700多页。 努力是有收获的。 在1990年,研究小组的新型系统雷达首次发现了40公里以外的一艘船,这也证实了他们的判断是正确的。 这套系统具备全天候、超视距工作的能力,同时还可灵活调整波段。 紧接着,团队继续深挖,探测距离从40公里拓展到100公里,甚至能精准识别贴着海平面的微小目标。 一九九八年,该雷达正式装备在海军,一次超过400公里的侦察范围,使中国在远程预警方面有了一个巨大的飞跃。 然而新的挑战又出现了。 南海地区的电离层结构复杂,对雷达信号有很大的影响。 为此刘永坦又亲自带队南下,在2004年反复调试,硬是攻克了恶劣环境下的稳定运行难题。 最终到2011年,这套雷达系统已经能够精准探测到航母战斗群,技术水平完全满足了现代海防的需求。 可以说,在海上防御领域,中国仿若多了一双“千里眼”。 这一发现,使多年来一直困扰着中国的雷达“盲区”问题得以迎刃而解,使那些曾在海上来去自如的国外航空母舰无所遁形。 中国在南海和东海等重要海域进行全天候监视,其空中预警与战斗范围都得到了极大的提高。 更有意思的是,这项为国防而生的技术,也延伸到了民用领域,比如应用于气象监测,能将台风预警提前整整48小时,保护了无数沿海居民的生命财产安全。 2018年,刘永坦荣膺最高科学技术奖,奖金达800万元。 刘永坦一生都“困窘”于科研之路,如此巨额的一笔款项,对他而言,无疑是一个天文数字。 不过经过一番讨论之后,他还是拿出了这八百万的奖金,将这笔钱全部捐赠到哈尔滨工学院,成立“永瑞基金”,鼓励更多的青年学生,投入到国防科学研究中去。 如今年过八旬的刘永坦院士,依然每周坚持到学校指导年轻的科研人员。 在他看来,科研是一场接力赛,培养下一代人,比攻克任何一项技术都更重要。 刘永坦和他的团队,用三十多年的坚守,为国家铸就了一面无形的盾牌,也生动诠释了一位科学家真正的责任与担当。 他用一生回答了一个问题:一个顶尖的学者,能为他的国家做什么。 而他培养的下一代人,将继续给出新的答案。