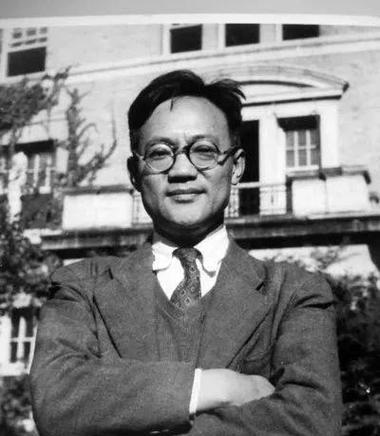

1936年,32岁巴金邀请19岁女粉丝到自己家做客,女粉欣然赴约。谁知,半晌后她却哭着跑出来,巴金在后面紧追不舍…… 上世纪三十年代的上海,文化圈那叫一个风起云涌。巴金当时已经是大名鼎鼎的作家了,《家》《春》《秋》激流三部曲,点燃了多少年轻人的心。他就像那个时代的“意见领袖”,社交媒体就是他手里的那支笔。 陈蕴珍,当时还是上海爱国女中的一名高中生,标准的文学女青年。她读了巴金的《家》,感觉自己的人生都被照亮了。书里的那个觉慧,简直就是反抗旧家庭的偶像。于是,她干了一件当年很“潮”的事——给偶像写信。 信里写了啥?无非是一个小读者的崇拜和一肚子读后感。她也没指望能收到回信,毕竟人家是大作家。可没想到,巴金回信了。 为啥回?巴金这人,你别看他文章写得激情澎湃,私下里其实是个情感浓烈又有点社恐的人。他对青年读者有种天然的责任感和亲近感。一封封真诚的来信,他几乎都会看,也常常回。就这么着,一个在霞飞路(今淮海中路)奋笔疾书,一个在课堂上偷偷憧憬,两人成了笔友,通了半年多的信。 信里,他们聊文学,聊人生,聊理想。陈蕴珍觉得这个大作家亲切得像个大哥哥。聊得熟了,巴金就发出了那个石破天惊的邀请:“你到我家里来玩吧。” 1936年一个普通的日子,陈蕴珍怀着朝圣般的心情,找到了巴金在上海法租界拉都路(今襄阳南路)的寓所。 门开了,眼前的巴金让她有点意外。没有想象中那种高谈阔论的伟岸形象,就是一个穿着朴素、个子不高、甚至有点局促不安的男人。他比陈蕴珍大13岁,但看起来更像个腼腆的青年。 客厅不大,堆满了书。巴金很紧张,话也说得磕磕巴巴。他不知道跟一个小姑娘聊什么,总不能一上来就聊世界革命和无政府主义吧?他只好不停地给陈蕴珍倒水,让她吃水果。 陈蕴珍也紧张。偶像就在眼前,可他好像跟信里那个挥斥方遒的“导师”判若两人。气氛一度非常尴尬,两人坐着,半天说不出一句话。这哪是粉丝见面会,简直是大型社交尴尬现场。 为了打破沉默,巴金想到了一个话题——他的朋友。他从书桌上拿起一张照片,递给陈蕴珍,语气沉重地说:“你看,这是我的一个朋友,他在国内受反动派的压迫,不久前在日本自杀了。” 巴金说的是他的挚友,一个叫“芾甘”的青年。说起朋友的死,巴金这个情感充沛的人,眼圈一下子就红了,声音也哽咽起来。他不是在没话找话,而是把眼前这个19岁的女孩,当成了一个可以倾诉心事的朋友。他把内心最真实、最沉痛的一面,毫无保留地展示了出来。 陈蕴珍当时就懵了。她还是个对未来充满美好幻想的学生,哪里见过这场面?偶像的悲伤,朋友的死亡,那个年代青年人的苦闷和绝望,像潮水一样瞬间向她涌来。她被那股浓烈又悲伤的情绪彻底击垮了,拿着照片,眼泪“唰”地一下就流了出来,然后控制不住地开始啜泣。 一个19岁的姑娘,在偶像面前哭得梨花带雨,又羞又窘。她觉得太失礼了,猛地站起来,转身就往门外跑。 巴金也愣住了,他完全没想到会是这个结果。他只是想找个话题,分享一下自己的真实感受,怎么就把人给弄哭了?他心里着急,也顾不上多想,拔腿就追了出去,一边追一边喊:“陈小姐,你别走,是我不好……” 你可能会觉得,这第一次见面都搞成这样了,肯定没下文了。 恰恰相反。这次见面,虽然尴尬,却让陈蕴珍看到了一个褪去光环的、有血有肉的巴金。他不是高高在上的神,而是一个会痛苦、会脆弱的普通人。这种真实,比任何完美的形象都更能打动人。 她回去后,给巴金写了一封道歉信,说自己太失礼了。巴金也回信安慰她,说都怪自己太唐突。一来二去,两人的心反而更近了。他们从偶像与粉丝,变成了真正的朋友。 此后的岁月里,他们的故事我们都知道了。抗战烽火中,他们鸿雁传书,感情日深。1944年,在贵阳,40岁的巴金和27岁的陈蕴珍终于结婚。婚礼极其简单,连新衣服都没买。陈蕴珍从此用了“萧珊”这个笔名,取“珊”与“衫”谐音,意为要做巴金的一件贴身小衫,温暖他。 他们的结合,不是建立在风花雪月上,而是建立在深刻的理解和灵魂的契合上。萧珊懂巴金文字里的激情,更懂他生活中的沉默和善良。巴金在萧珊那里,找到了一个可以让他卸下所有防备的港湾。 后来的几十年风雨,特别是巴金遭受残酷迫害,萧珊始终不离不弃,坚定地站在他身边,替他挡住了无数明枪暗箭。她对造反派说:“你们要批巴金,我和他一起去。他是我的丈夫,我爱他,我不能跟他划清界限。” 1972年,萧珊因病去世,没能等到丈夫平反的那一天。这是巴金一生最大的痛。在妻子离世后的33年里,巴金再未续弦。他写了著名的《怀念萧珊》,字字泣血,他说:“长在我们两人之间的,不仅有爱,还有我们两人在六年中(指)从患难中得到的、我们现在还在享受的友谊。”