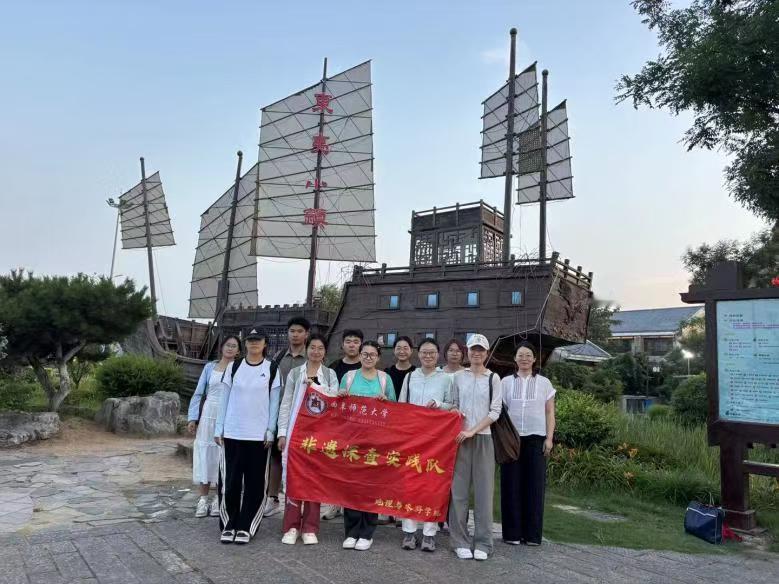

秦岭笑谈[超话]【探寻日照非遗:黑陶与日照绿茶的传承之旅 】——非遗探查实践队社会实践曲阜师范大学大学生暑期社会实践三下乡

在山东日照这座充满魅力的海滨城市,黑陶与日照绿茶,作为两项独特的非物质文化遗产,承载着深厚的历史底蕴和地域特色。为深入了解这两项非遗的魅力,曲阜师范大学非遗探查实践队踏上了一段意义非凡的社会实践之旅。

一.日照绿茶:南茶北引的奇迹

日照,地处北纬35°,原本并非茶树的生长之地。然而,上世纪60年代,一场“南茶北引”的伟大工程,让这片土地与茶结下了不解之缘。日照的茶园,放眼望去,漫山遍野的茶树郁郁葱葱,在阳光的照耀下闪烁着生机的光芒。茶园里,茶农们正熟练地采摘着鲜嫩的茶芽,动作轻盈而迅速。

据了解,1959年,山东省政府确定日照作为南茶北引的试验县之一。在最初的引种过程中,面临着诸多困难,第一批5000株茶苗全部冻死,1957年引进的4000株也未能成活。但茶农们并未放弃,1966年,山东正式作出有计划、有规模引种南茶的重大部署,开启了“南茶北引”的漫漫征程。与天斗,克服自然环境的严峻考验;与地斗,为南方茶树找到适合生存的北方土壤;与人斗,扭转北方农民千百年来不接受茶树的习惯和意识。最终,茶树在这片土地上成功扎根,并逐渐发展壮大。

因地处北方海岸,日照昼夜温差较大,茶树生长周期长,造就了日照绿茶独特的品质。它汤色黄绿明亮、栗香浓郁、回味甘醇、叶片厚、香气高、耐冲泡。2006年3月23日,原国家质检总局批准对“日照绿茶”实施地理标志产品保护。 采摘下的鲜叶,要经过一道道严格的工序才能成为我们杯中的香茗。我走进一家茶厂,观摩了茶叶的制作过程。从鲜叶的摊青、杀青、揉捻到干燥,每一个环节都凝聚着茶农们的智慧和心血。手工制茶技艺,是日照巨峰民间的一种传统手工技艺,虽如今已逐步被机械化所替代,但仍在一代代茶人的传承中保存了下来。手工炒制的茶叶,色泽更为鲜亮,口感更加清甜,对研究日照地方茶文化及人文风情具有重要的历史文化价值。

如今,日照绿茶已成为日照市的一张赫赫有名的城市名片和新的支柱产业,享誉全国,甚至在许多国家也备受认可。外来游客来日照旅游参观,首选的地方特产之一就是日照绿茶。它不仅是一种饮品,更是日照文化的象征。

二、日照黑陶:原始文化中的瑰宝

日照黑陶是龙山文化最著名、最典型的陶器,被史学家称之为“原始文化中的瑰宝”,有着色如墨,声如钟,薄如纸,亮如镜,硬如瓷的美誉。

走进日照的黑陶制作工坊,空气中弥漫着泥土的芬芳。工坊里,制陶师傅们正专注地制作着黑陶,有的在拉坯,有的在雕刻,有的在抛光,每一个动作都充满了力量与美感。我有幸见到了黑陶传承人秦慧敏,她向我详细介绍了黑陶的制作工艺和发展历程。

黑陶的制作工艺十分复杂,需要经过选土、制泥、拉坯、雕刻、抛光、烧制等多道工序。其中,烧制是最为关键的环节,需要严格控制温度和火候,才能使黑陶呈现出独特的黑色和光泽。秦慧敏女士还告诉我,早先黑陶主要是实用性生活器皿,但从1990年起,其功能逐渐转变为高档黑陶工艺品。然而,在当下,黑陶虽在文化市场上名气渐大,但在人们生活中流通并不广泛,黑陶文化的传播与发展也受到一定限制。

为了让黑陶文化飞入寻常百姓家,秦慧敏女士做出了诸多努力。在参观过程中,我看到了各种各样精美的黑陶作品,有古朴典雅的花瓶,有造型独特的摆件,还有实用的茶具。每一件作品都蕴含着深厚的文化内涵和艺术价值,让人不禁为古人的智慧和技艺所折服。

三、传承与发展:非遗的时代使命

在这次社会实践中,我深刻感受到了黑陶与日照绿茶这两项非遗的独特魅力,也看到了它们在传承与发展过程中所面临的机遇与挑战。

日照绿茶凭借其优良的品质和“南茶北引”的传奇历史,在市场上占据了一席之地。但随着茶叶市场竞争的日益激烈,如何进一步提升品牌影响力,拓展市场空间,是日照绿茶需要思考的问题。同时,在茶文化的传承与推广方面,也需要加大力度,让更多的人了解日照绿茶背后的故事和文化内涵。

日照黑陶虽有着悠久的历史和精湛的技艺,但在现代生活中的普及率较低。如何让黑陶重新融入人们的生活,成为日常用品,而不仅仅是工艺品,是传承人们努力的方向。此外,还需要加强对黑陶文化的宣传和教育,培养更多的年轻传承人,让这一古老的技艺在新时代焕发出新的生机。

非遗是民族的瑰宝,是历史的见证。保护和传承非遗,是我们每一个人的责任。希望通过我们的努力,让日照黑陶和日照绿茶这两项非遗能够在新时代继续绽放光彩,让更多的人了解和喜爱它们,让这些宝贵的文化遗产得以延续和发展。