秦岭笑谈[超话]【日照非遗寻踪:在传统与现代的交汇处探寻文化根脉】——非遗探查实践队社会实践曲阜师范大学大学生暑期社会实践三下乡

2025年7月3日至7月4日,曲阜师范大学地理与旅游学院非遗探查实践队走进日照市,先后探访日照市博物馆、日照市文化馆(市非物质文化遗产研究中心)、东夷小镇、秦慧敏黑陶工作室及日照市海滨森林公园,旨在挖掘日照地区非物质文化遗产的当代传承现状,探索传统文化与现代生活的融合路径。

博物馆里的时光切片:非遗的历史回响

实践队的首站是日照市博物馆。在民俗展厅的玻璃展柜前,一组民国时期的渔民服饰引发队员驻足。靛蓝色的粗布上衣镶着白色布边,衣襟处绣着简化的海浪纹样,讲解员介绍,这种"海青衫"是当地渔民的传统服饰,蓝色象征深海,白边寓意浪花,刺绣图案暗藏着渔民对平安的祈愿。展柜旁的多媒体屏循环播放着老渔民的口述影像,画面中老人布满老茧的手摩挲着同款衣物,"以前出海必穿它,布厚实,浪打不透"的话语,让展柜里的静态展品有了温度。

展厅深处的"日照黑陶"专区更显厚重。一件龙山文化时期的蛋壳黑陶高柄杯静静陈列,薄如蝉翼的器壁在灯光下泛着金属光泽。队员注意到,展柜下方设有放大镜装置,透过镜片可见器壁上细密的旋纹,仿佛能窥见数千年前工匠旋转陶轮时的专注。旁边的现代黑陶展区则陈列着不同时期的作品,从建国初期的实用器皿到近年的艺术摆件,器型与纹饰的演变轨迹清晰可辨。

文化馆的活态档案:传承人的坚守与革新

在日照市文化馆的非遗研究中心,队员们见到了传统渔民号子的曲谱,仿佛能看到渔民们合力拉网的壮阔场景 —— 如今能完整唱下这号子的渔民已经不多。

中心的展示区域里,队员细细观摩了剪纸文化与日照特色过门笺非遗文化的展品。玻璃柜中陈列着传承人用小巧剪刀创作的作品:红纸在指尖流转间化作腾跃的巨龙,龙须以剪刀尖细细挑出,点缀的金色亮片让龙身更显灵动。墙角的展示架上,既有 “连年有余” 这类承载吉祥寓意的传统图案,也有将传统镂空技法与星际元素融合的创新之作,与传统剪纸相映成趣,让人直观感受到非遗文化在传承中迸发的新活力。

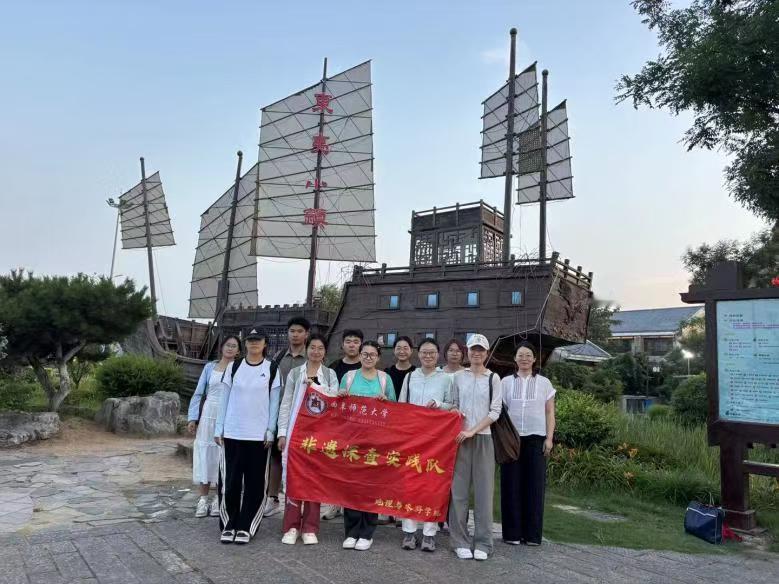

东夷小镇的烟火气:非遗的生活化表达

傍晚的东夷小镇渐入热闹,街上的灯笼次第亮起。一位剪纸艺人的摊位前围满游客,她手中的剪刀在红纸上游走,不到一分钟就剪出一幅"日照灯塔"图案。"传统剪纸多是吉祥纹样,现在我会根据景点、节气设计新图案。"她指着墙上的"海上日出"剪纸,海浪用渐变的镂空技法表现,阳光则以金色贴纸点缀,传统技艺与地域特色在此融合。

街角的茶摊上,茶艺师正在表演"日照绿茶"冲泡技艺。她执壶的手势如行云流水,热水注入茶杯时形成的漩涡让茶叶翻滚舒展。"以前泡茶讲究'关公巡城''韩信点兵',现在我会给游客讲茶叶的生长环境,从地理角度解释日照绿茶为什么耐泡。"她的讲解吸引了几位大学生,他们边品茶边用手机记录冲泡步骤,茶香与笑声在巷弄间弥漫。

黑陶工作室的匠心:泥土与火焰的对话

秦慧敏黑陶工作室藏在城郊的一排厂房里,推开铁门便看到院中晾晒的陶坯,如同列队的士兵。工作室的主人秦慧敏正坐在拉坯机前,双脚交替蹬动踏板,转盘上的陶泥在她掌心逐渐升起,形成一个修长的瓶身。"黑陶讲究'三分塑,七分烧',烧制时的窑变最考验功夫。"她指着墙角的窑炉说,去年尝试用海风调节窑内湿度,烧出的作品带着独特的冰裂纹,这种创新让古老技艺有了海洋的气息。

队员们注意到工作室的货架上摆着不少半成品,其中一件陶罐的颈部有明显的修复痕迹。"这是上周烧坏的作品,我把裂纹打磨后镶嵌银丝,反而成了新样式。"秦慧敏拿起作品,阳光透过裂纹处的银丝,在地面投下细碎的光斑,仿佛是传统与创新碰撞出的火花。

海滨森林公园的跨界融合:非遗与自然的共生

公园的露营区旁,几位手艺人正在教授游客制作贝壳摆件。她们将碎贝壳粘成海星形状,她告诉队员:"这些贝壳都是游客捡来的,加工后又能带走作纪念,既环保又能传播手艺。"夕阳下,游客们的作品在沙滩上排成一排,与远处的海浪共同构成一幅生动的画面。