秦岭笑谈[超话]【能源转型驭风光,沃野绿脉启新章】社会实践曲阜师范大学大学生暑期社会实践三下乡

在乡村振兴的壮阔浪潮中,绿色能源正成为驱动经济、生态与社会协同发展的核心引擎。为探索乡村能源消费模式,2025年7月14日,曲阜师范大学地理与旅游学院追根溯源社会实践队来到山东省菏泽市郓城县王沃庄村进行实地调研。本次调研聚焦农村能源结构、使用成本及生态影响,了解农户能源消费模式与新能源使用意愿,为推动能源结构调整提供依据。

困境交织:转型路上的“拦路虎”

实践队员在菏泽市郓城县王沃庄村走访时发现,尽管新能源进村势头向好,但农户在参与过程中仍面临多重现实阻碍,这些困境在田间地头、农户家中清晰可见。

资金门槛是实践中最突出的难题。队员们看到几户村民家院墙外预留了光伏板安装位置,却迟迟未动工。“一套户用光伏设备要5万多,政府补贴1万后还得掏4万,咱种地一年攒不下这么多。”村民王女士指着宣传册上的补贴政策,无奈地告诉实践队员。虽然知道后期能靠卖电回本,但“眼前拿不出钱”成了最大障碍。约60%受访农户表示,初期投入压力是他们犹豫是否参与转型的首要原因。

技术壁垒同样让人犯难。智能温室里的温控系统、光伏板的远程监控APP,这些带着"科技感"的设备,让习惯了"看天吃饭"的老农们犯了愁。"屏幕上全是按钮,按错一个就怕机器坏了,"从事蔬菜种植的李先生坦言,“上次误触补光开关,让大棚里的黄瓜苗徒长了好几厘米,心疼了好几天。”村里虽有技术员定期指导,但仍有约30%的智能设备未能充分发挥作用。

此外,生产习惯的惯性也成了转型阻力。传统种植依赖煤炉供暖、柴油发电机抽水,老一辈村民总觉得"老法子顺手"。"烧煤几十年了,温度高低心里有数,用电调温总怕不保险,"王沃庄村的种植大户孙先生说道,“去年才在村支书劝说下改用电动温控,刚开始天天夜里往大棚跑,就怕温度没控制好。"

百态回响:从观望到拥抱的心灵嬗变

尽管困难重重,实践队在多地走访中却也看到,随着转型深入,农户的态度正从犹豫观望转向主动参与,这些变化在田间地头、农家院落中真实发生。

先行者的收益成了最有力的“活广告”。实践队员见到了率先参与光伏项目的赵先生。赵先生家5亩地流转给光伏电站,每年租金3000元,自己还成了运维员,月薪4000多元。“以前种地一年攒不下2万,现在光这两项就有近6万收入。”他的账本成了最好的证明,去年村里有12户跟随赵先生签下流转协议。当‘阳光收益’变成看得见的现金,村民的参与热情像光伏板吸收阳光一样,迅速升温。

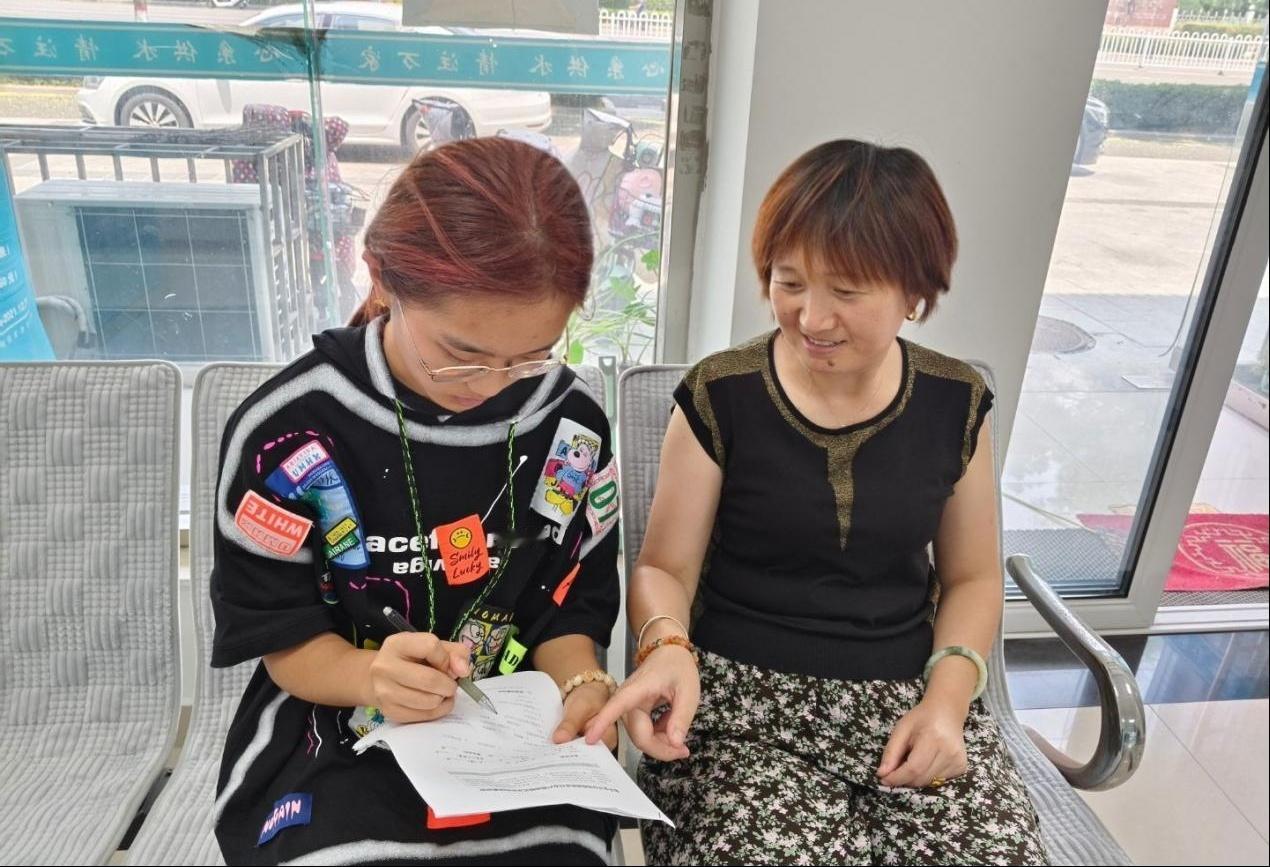

技术培训让农户有了“底气”。在菏泽市郓城县,实践队员观摩了一场“绿能服务队”的培训。技术员现场演示智能温控设备操作,用方言讲解补光时长与黄瓜产量的关系,还编了“看屏幕、按红键,温度高了就调减”的顺口溜。“以前看说明书像看天书,现在跟着学了3次,调温度比用煤炉还顺手。”村民张女士边说边给队员演示。张女士的大棚自从使用电动温控后,蔬菜产量比去年增了两成。队员们统计发现,参加过3次以上培训的农户,设备操作熟练度提升近70%。

抵触者在政策温暖中转变态度。村民王先生,曾因担心土地流转后没保障,坚决反对风电项目进村。村书记带着他去邻村考察,看到流转土地的农户不仅拿租金,还能在风电场打工,他的态度慢慢软了。"现在我不光把地租出去,还学会了检查风机螺丝,每月能多挣2000块,"他笑着说,"以前是我拦着不让装,现在倒成了宣传员。"

破局之道:让绿能春风吹进千家万户

村民们的困境与转变,正悄然为乡村振兴注入新动能。在菏泽乡村,破解能源转型资金难题的探索,不仅让绿色能源走进更多农家,更像一根杠杆,撬动着产业兴旺、生活富裕的齿轮,为乡村振兴铺就了一条可持续的“绿能路”。

如今,站在村口眺望,最惹眼的莫过于连片的光伏板——它们或铺在屋顶,或架在闲置地块,深蓝色的面板在阳光下泛着光,成了菏泽乡村最亮眼的“振兴符号”。这符号里,藏着村民的新盼头。从资金愁到收益笑,从技术怕到操作熟,菏泽乡村的能源转型,正在村民们的脚步中扎实前行。正如王沃庄村村支书所说:"绿能转型不是简单换设备,是让乡亲们既得实惠,有底气。"这场变革,终将让每寸沃野都流淌绿色能量,让每个村庄都焕发新生机。(通讯员 曹雅平)