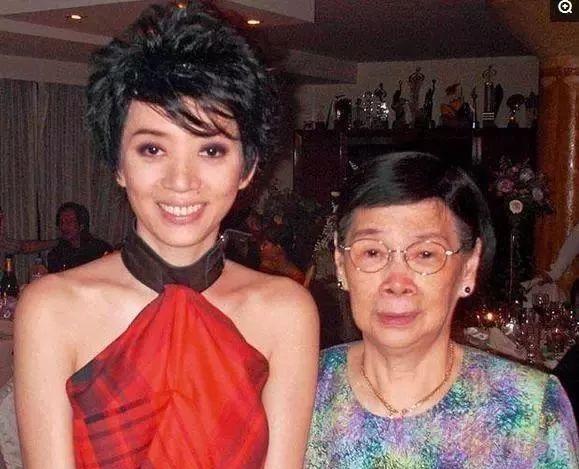

梅艳芳死前,她妈妈痛骂她:你有2亿的遗产,只给我7万,你不孝!这句话,在她病床前狠狠扎进了人心。她瘦骨嶙峋,癌症晚期,面容憔悴,却还是冷静回应:7万,够你花了。她没有大喊,也没有解释太多,因为她早就知道,亲情这条路,她已经走到尽头。 那个在舞台上百变万千、被万人簇拥的“香港的女儿”,在离世前最后的安排里,却只给了母亲每月7万港币。这并不是因为她冷酷,而是她太清楚,眼前这个从她小时候就不断索取的女人,不会因为“血脉”就变得慈爱温柔。她必须为自己留一道防线——哪怕这道防线,会让自己死后被冠上“不孝”的骂名。 这不是临终前的冲动安排。梅艳芳早在确诊癌症不久后,就开始整理遗产。她设立了信托基金,把全部资产都托付给汇丰银行管理。她写下明确条款:母亲每月固定生活费7万港币,不得额外支取;哥哥、嫂子、侄儿无权分得任何财产;自己过世后,两处物业交给好友刘培基,其余遗产捐赠给慈善组织。 这份信托,是她在生命最后阶段一点点敲定的。她很清楚自己剩下的时间不多,也很清楚自己一走,家庭会变成什么样子。如果不设下规矩,遗产可能被挥霍一空,甚至可能引发无休止的内讧。她不愿意把自己用命换来的财产,变成一场家庭灾难的引线。 可惜,她低估了那份贪婪的力量。她刚离世没几年,母亲覃美金就开始对“每月7万”提出抗议。她向法院提起申请,要求一次性取出全部遗产,理由是“生活艰难”。法院驳回,她不甘心,又以“想要旅游”“举办生日宴”等理由继续要求额外支取,都被拒绝。她再度上诉,再次失败。 舆论开始关注这个母亲。她开新闻发布会,说女儿不孝,说她活着的时候都不回家陪母亲;她在媒体面前哭诉,说7万港币根本不够花。可她哭得再凄惨,也盖不住账单上那堆写着美容、化妆、奢侈品、司机、佣人、私人护理的费用。 这不是普通的生活支出,这是享乐,是挥霍,是把女儿的生命当成提款机。 她还把矛头指向梅启明——她的儿子,梅艳芳的哥哥。这个男人早年无所事事,啃老成性。妹妹成名后,他多次向她借钱炒股、投资,每次都失败。到梅艳芳病重时,他还在她名下房子里收租,却从未出一分钱医药费。梅艳芳死后,他开始逼母亲起诉银行,说信托是“陷害”。母亲照做了,还连发数次法律信件。 但法院不认这一套。他们认的是信托条款,认的是梅艳芳的意愿,认的是她在生前留下的证据。她在确诊后经历漫长治疗,还坚持签署律师文件、立下信托架构,全部有理有据,程序严谨。法院认为,信托安排“合理而宽裕”,不容推翻。 多年过去,这场母亲与女儿留下的“信托大战”从未停歇。2011年,覃美金再度提出申请,要废除信托,理由是女儿在签字时“神志不清”,但这一次,她彻底败诉。法院维持信托合法有效,生活费继续支付,但她本人因无力偿还诉讼费用,被裁定破产。 她不服,再上诉,但香港终审法院直接驳回。理由很简单:遗产本就是逝者的权利,而信托是逝者留下的明确信念。任何人不能因为亲情绑架,就肆意侵犯。 在那之后,她仍不断尝试。申请涨生活费,说物价上涨;申请名下房产使用权,说年老无依;甚至在2024年,再次遭遇破产申请时,还说“我活不了多久了,给我多点花”。但这一切,梅艳芳都早就预料到了。 她在遗嘱里写得清清楚楚:“我知道妈妈是什么人,也知道哥哥是什么人。”所以,她用制度锁死了所有漏洞,不给他们任何机会。这不仅是防贪,也是她最后一次保护自己,保护她挣来的尊严。 她不是不孝。她小时候是靠站街卖唱养家,成年后供养全家几十年;她不是冷血,她生病时坚持演唱会,只为多存点钱留给家人。但她也看透了:这个家庭,从来都没给她真正的温暖。她给的已经太多,剩下的,必须留给自己。 她把所有爱都给了舞台,给了观众,给了朋友,却不肯再给那个只会索取的母亲。人们常说“养儿防老”,可她从小就是“养母防穷”。当她累了、病了、走了,最后一次站出来的,依然不是母亲,而是制度,是她自己早做的决定。 这就是梅艳芳,一个被家庭消耗、被舞台重塑、被病痛撕裂,却始终清醒坚韧的女人。她不是被命运打败的人,她是用命运写下规矩的人。 七万,不多,但够你花。其他的,请留给真正懂得珍惜的人。