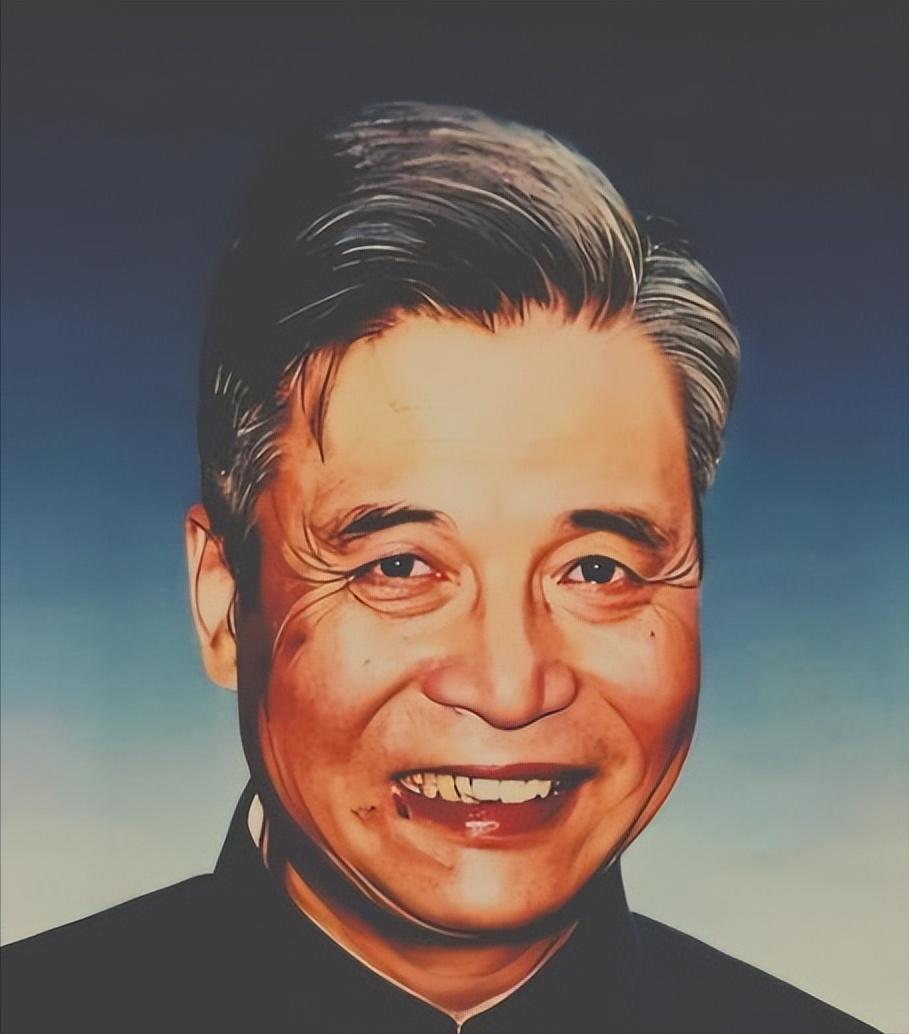

1986年7月,邓稼先临终前提出想再去天安门看一眼,然而当他坐车经过天安门时,他却问:“30年后,人们会记住我们吗?”[凝视]

1986年7月29日,邓稼先在北京病逝,距离中国第一颗原子弹爆炸成功已经过去了22年。这位核物理学家的名字,与中国核武器发展史紧密相连。

邓稼先1924年出生于安徽怀宁,父亲邓以蛰是北京大学哲学教授,家中藏书丰富。

17岁时他考入西南联合大学物理系,1947年赴美国普渡大学攻读理论物理,26个月后获得博士学位,成为该校最年轻的博士毕业生。

1950年8月,邓稼先放弃在美国的工作机会回到中国,在北京大学物理系任教授。1953年与北京医学院学生许鹿希结婚,两人育有一子一女。

1958年秋,中科院近代物理研究所所长钱三强找到邓稼先,邀请他参与中国原子弹研制工作。

邓稼先接受任务后,工作性质完全保密,连家人都不知道他的具体去向。

从1959年开始,邓稼先团队在北京郊区一个代号为"九院"的研究基地工作。这里聚集了全国最优秀的核物理人才,平均年龄不到30岁。

研究条件简陋,计算主要依靠手摇计算机和算盘,复杂的数学运算需要几十人分组协作完成。

邓稼先负责原子弹的理论设计,需要解决核材料的临界质量、爆炸方式等关键技术问题。团队每天工作超过12小时,经常通宵达旦验证计算结果。

1964年10月16日下午3点,中国第一颗原子弹在新疆罗布泊试验成功,爆炸当量达到2.2万吨TNT。

这次试验让中国成为世界第五个拥有核武器的国家。

原子弹成功后,邓稼先立即投入氢弹研制,氢弹的技术难度远超原子弹,需要在极高温度下实现核聚变反应。1966年12月28日,中国进行氢弹原理试验,1967年6月17日,中国第一颗氢弹试验成功。

从第一颗原子弹到氢弹,中国只用了2年8个月,创造了世界纪录。

美国用了7年零4个月,苏联用了4年,英国用了4年零7个月,法国用了8年零6个月。

1979年,邓稼先担任核工业部第九研究院副院长,继续从事核武器研究工作。

在一次核试验中,降落伞故障导致核弹头坠地,邓稼先不顾危险亲自检查弹头状况,身体因此受到核辐射伤害。

长期的核辐射和超强度工作损害了邓稼先的健康。1985年,他被确诊为直肠癌晚期。1986年7月29日,邓稼先在北京去世,终年62岁。

邓稼先一生参与设计了中国全部核武器,为国家核武器和核技术发展做出了重大贡献。他获得过国家自然科学奖一等奖、国家科技进步奖特等奖等荣誉。

1999年,国家授予邓稼先"两弹一星"功勋奖章,同年,中科院紫金山天文台将一颗小行星命名为"邓稼先星"。

邓稼先的研究成果至今仍是国家机密,他的具体技术贡献外界无从得知。但毫无疑问,没有他和同事们的努力,中国不可能在如此短的时间内掌握核技术。

现在回看那个年代,中国的核武器研制完全依靠自主创新,没有任何外国技术援助。研究团队在极其困难的条件下取得突破,体现了中国科学家的创新能力和奉献精神。

邓稼先生前曾说:"我不爱武器,我爱和平,但为了和平,我们需要武器。"这句话准确概括了他从事核武器研究的初衷和使命。