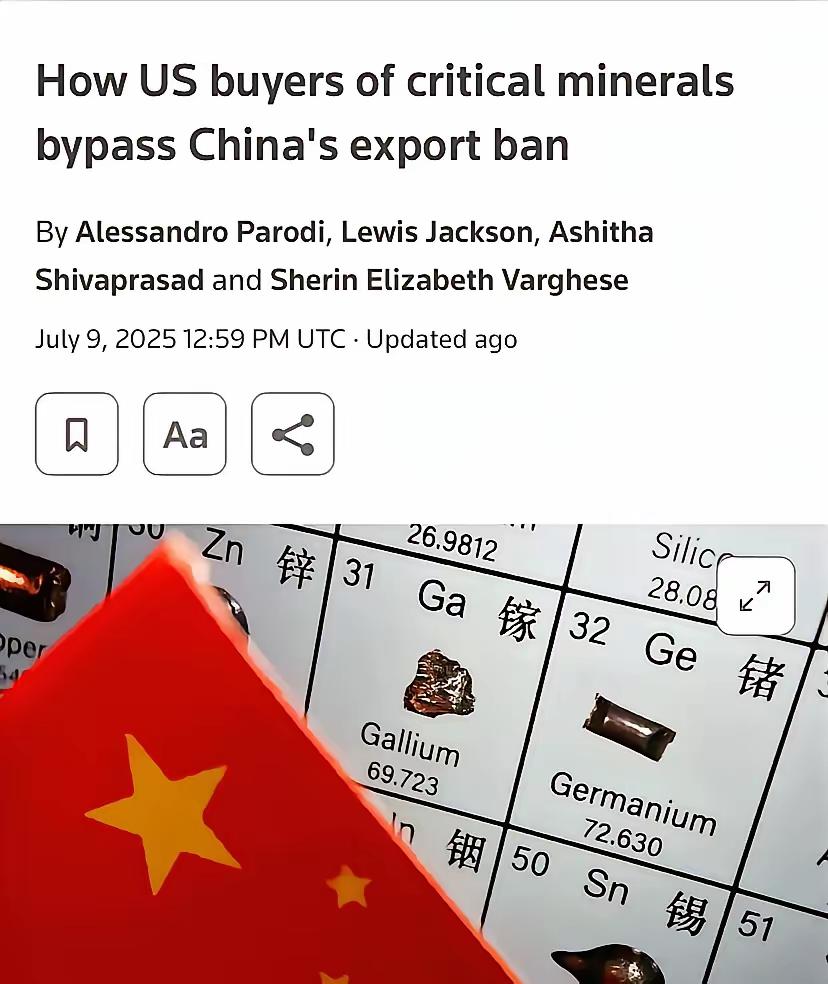

国设下“稀土十日死线”,意图迫使中国单方面解除出口限制。然而,北京方面抛出的回应,却远非外界预期的直接拒绝或被动接受。 美国向中国发出措辞强硬的最后通牒,要求中国于10日内全面取消稀土出口限制。然而,中国商务部仅用一句话就让局面陷入了微妙的僵持。 这背后实则是大国间一场错综复杂的战略博弈。在这一牌局里,何方能够占据上风,取决于彼此所握的底牌与筹码。 要理解这场博弈,首先要看美国对稀土的依赖程度。于全球稀土版图而言,中国有着举足轻重的地位。 中国稀土储量占全球近四成,产量达七成,且于产业链中游的冶炼分离环节占据绝对主导地位,掌控着全球九成以上的产能。此非单纯的数量优势,实乃深厚的技术壁垒。 全球稀-土分离提纯技术的核心专利,有92%掌握在中国手中。这便意味着,即便美国可从他处获取矿石,也难以高效地将其转化为高品质的可用材料。 一个很现实的例子是,即便是澳大利亚的莱纳斯公司,其提炼出的高纯度稀土元素,也必须送到中国完成最后一道精加工,才能满足军工所需的99.99%纯度标准。 这种对中国稀土的“刚需”,与美国军事工业息息相关。今年4月,中国刚一收紧镓相关物项的出口,美国F-35战斗机的雷达和电子战系统生产就感受到了寒意,甚至一度影响到洛克希德·马丁公司的生产计划。 五角大楼的报告亦表明,美国稀土短缺的预警指数已然飙升至十年来的峰值。与此同时,美国自身的短板也十分明显,不仅稀土回收技术发展迟缓,即便投入10亿美元新建精炼厂,其产能与中国的庞大体系相比也只是杯水车薪,远不足以填补巨大的需求缺口。 面对美方包括加征关税和组建“四方稀土联盟”在内的持续施压,中方并未采取一刀切的禁运,而是打出了一张“精准管控”牌。这是一套软硬兼施的组合策略。 4月4日,针对军事等核心领域所需的中重稀土,中国毅然决然地实施出口管制。此举虽使出口量降低14.3%,然市场价格随之飙升,出口收益不跌反涨,且提升了中国的战略议价权。 而对于新能源汽车等民生领域需求旺盛的轻稀土,中国的政策则相对灵活,今年上半年的出口量同比增长了18.2%,也满足了全球绿色经济转型的需要。 然而,更具深远意义的举措当属中国于2023年把18项稀土萃取分离技术列入出口限制清单。这一招,几乎封堵了美国绕开中国、自建完整产业链的可能。现在,无论美国从澳大利亚还是加拿大采购原矿,都绕不开中国的精炼技术这道关。 谈判桌上的交锋更是充满变数。原以为在6月13日的伦敦会谈中,双方已达成初步共识。美方答应取消部分技术限制,中方也相应放宽轻稀土出口。 谁知,会谈的缓和气氛并未持续太久。美方旋即要求中国无条件取消所有限制,其非但未兑现技术让步的承诺,反而以逮捕中方人员等行径致使局势再度紧张。 7月1日,美国财长公然抱怨稀土流通量尚未恢复至管制前水平,还暗示要中国全面放开。所谓的“10天期限”,恰与7月9日关税豁免到期日重叠,其施压意图昭然若揭。 面对美方这种出尔反尔的行径,中国商务部的回应堪称经典:“中方将依法审批符合条件的管制物项出口申请,美方则应相应取消对华的一系列限制性措施。” 这番话几乎是原封不动地套用了美方的外交辞令,却又在“相应”二字上加了重音,意味深长。潜台词再清晰不过:协议是双向的,你若不履行承诺,我方便宜行事,至于你的最后通牒,我们按我们的法律和节奏来。 在这场博弈中,中国手握稀土这张牌,显然占据了主动。美国当下陷入两难境地:渴望获取中国的稀土资源,然而又不愿解除针对中国的技术封锁。 但他们似乎忽略了一点,如果误判形势,强行施压,其代价可能是F-35生产受阻、高科技产业供应链断裂,这恐怕是美国最不愿看到的局面。 合作的大门依然敞开,但面对讹诈,中国也绝不会退让。牌局已经摆开,接下来如何出牌,考验的是美方的智慧与现实感。