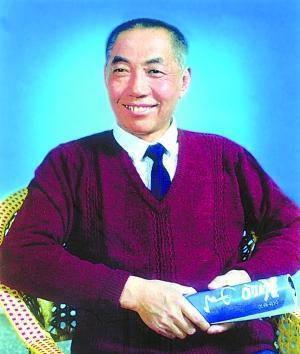

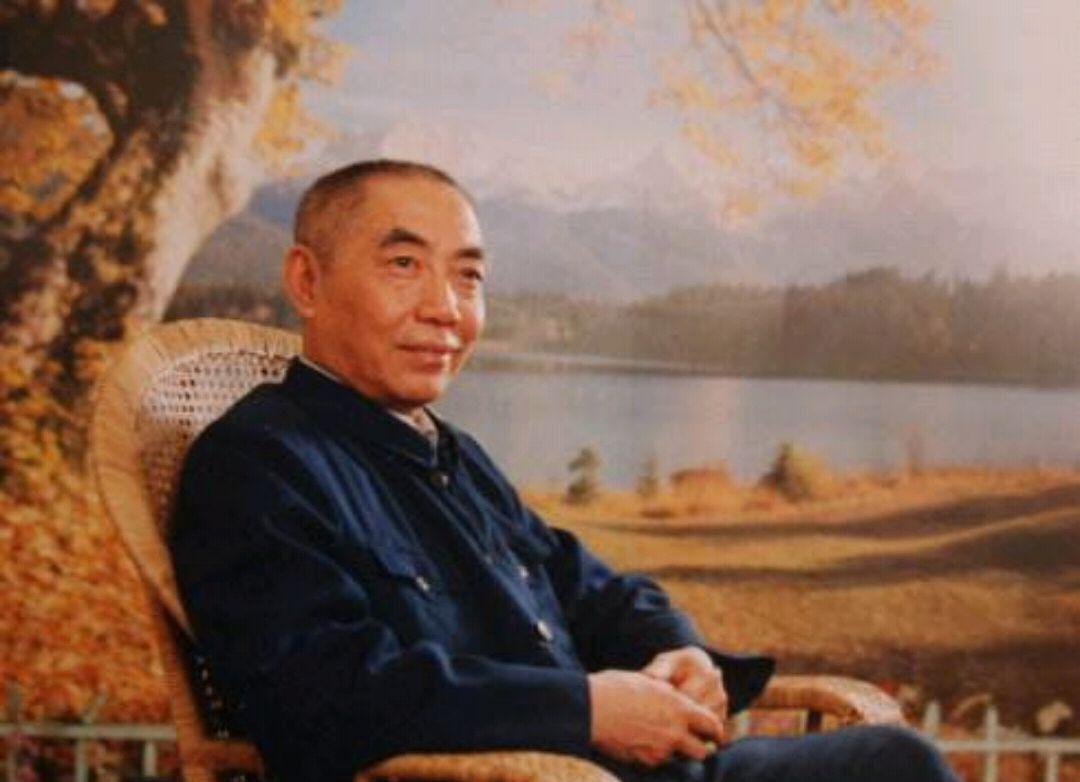

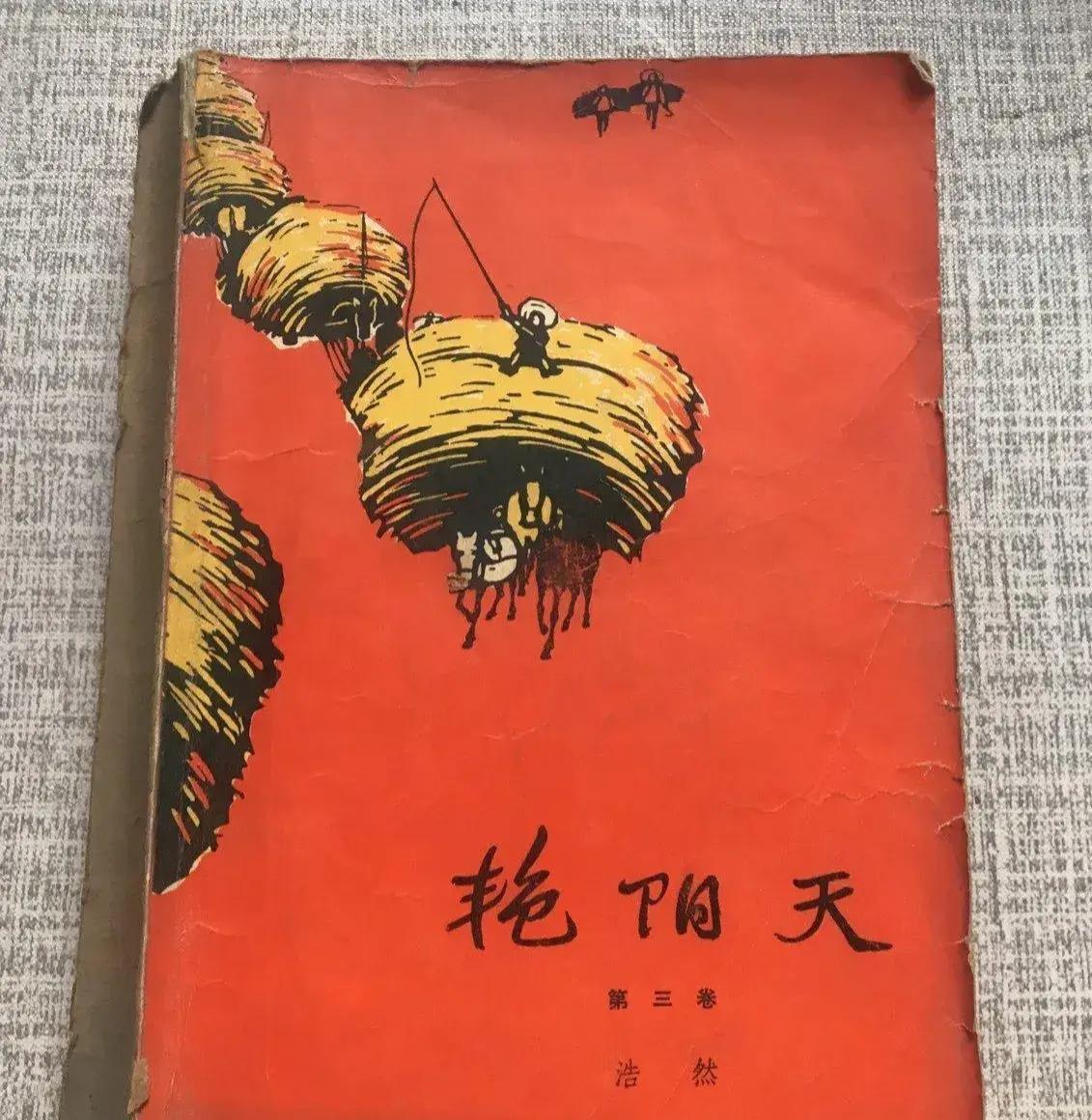

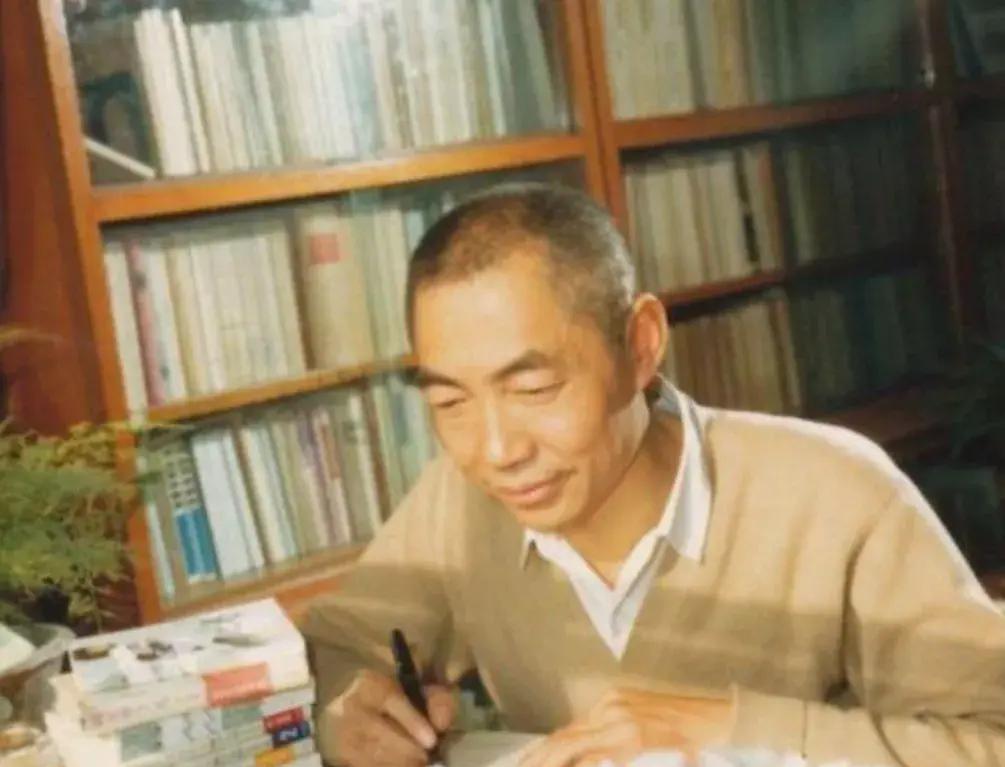

改革开放后,《金光大道》的再版在文坛立刻引起轩然大波,莫言、艾青、叔绥人、何满子等人纷纷撰文提出批判,文章言辞激烈,多有讥讽之语。莫言说:“曾被钉在文坛耻辱柱上的《金光大道》,在人们不经意之中再度粉墨登场”;其作者“在市声喧嚣的今天翻腾旧账,吁求所谓“活下去的权利”,无非是故作惊人之呼,为《金光大道》的做宣传罢了”;在结尾又不无轻蔑地说:“什么金光大道,回光返照而已!” 但也有学者表达了对浩然的支持,评论家巴人曾这样评价浩然的小说:“每篇都透露着新生活的气息,自己好像置身于新农村里,看到一个个精神饱满、积极、勇敢而又活泼的青年男女,也看到了一些笑逐颜开、正直、纯良、从旧生活和旧思想中解放出来的年老的一代。所有小说的基调是充满乐观主义的精神的,是新生活的颂歌。”这样的评价,无疑是对浩然小说创作的高度肯定。 浩然自己也曾说过:“要使自己成为作家里的合格的有出息的一员,创作出受人民大众欢迎的好作品,就必须长期地、无条件地到人民大众的社会生活中去,到这个唯一的创作源泉中去不断地改造和提高自己。”在这种逻辑下,文学服从政治,服务社会主义事业,成为了文学的整体方向和价值尺度。尊重生活(生活气息和生活实感)、人物塑造(工农兵新人)、作品基调(清新与乐观)、以及题材问题(火热的现实斗争)等等,都是这个大方向上的具体操作方法。在他们看来,文学配合政治、文学表现生活、文学反映工农兵的内心经验之间,并无矛盾和分歧。 1982年4月,恰逢毛泽东同志那篇影响深远的《在延安文艺座谈会上的讲话》发表四十周年之际,住在通州的作家浩然,心潮澎湃地写下了一篇纪念文章,题目叫做《永远追随这面光辉旗帜》。遗憾的是,这篇文章当时没能刊登出来。 后来,它被收进了浩然的文集《泥土巢写作散论》里。在这篇文章的开头,浩然就说明了缘由:文章是为纪念《讲话》四十周年写的,但当时负责审稿的编辑觉得文章的“调子太老”,没让它见报。对此,浩然直言不讳地说,这篇小文章写得可能确实不够精彩,但它字字句句都是他内心真实信仰的吐露。他强调,一个人的信仰不是早上想有晚上就有的东西,也不是外面随便哪个看不顺眼的人,或者哪股力量反对一下,就能轻易动摇改变的。信仰这东西,绝不能跟菜市场上赶新上市的萝卜青菜比,不是说新的就一定比老的鲜亮、值钱。特别是对于那些立志为最终实现共产主义而奋斗的革命作家来说,他们的信仰更应该像松柏那样的常青树,岁月越久,越是苍劲壮美,越是坚强不衰。 浩然自己常常念叨:“是主席的《讲话》精神,滋养了我一辈子做人和写作的信念。”这不是一句空话套话,他在很多谈论自己创作的文章里,在那本晚年口述的自传里,都反复地、具体地讲过《讲话》怎样给他指路,怎样影响他。浩然最初拿起笔写东西,身份是区里的干部。那会儿他虽被报社聘为通讯员,其实对“文学是啥”完全是懵的,既不知道写点啥好,也不清楚该怎么写,更不明白写这些东西到底有什么意义。纯粹就是靠着年轻人那股不服输的劲儿和新鲜感,硬着头皮写。 结果可想而知,寄出去的稿子就像断了线的风筝,大多没了回音。后来虽然也有一些写人物的新闻报道和小故事零零星星登了出来,但心气高的浩然,对自己这点成绩很不满足,总觉得没摸到真正写作的门道。1952年,一个对他写作生涯至关重要的转折点来了。浩然被派到设在保定的河北省团校去学习。就在这一年,《讲话》迎来了它发表十周年的日子,浩然也是在这个时候,第一次捧起了这本他后来视为“宝书”的理论著作。多 年后,他在一篇名为《为谁而创作》的文章里,带着一种近乎朝圣的心情回忆道:“那个阳光灿烂的早晨,我坐在开满野花的草地上,翻开了这本宝书。那一刻,我的心被里面蕴含的真理和智慧的力量紧紧抓住了……我感觉自己是幸福的,一种前所未有的幸运……因为在我们这些后来者还没拿起笔的时候,毛主席就已经科学地总结了文艺战线上的斗争经验,为我们这些想写作的人,指明了一条金光大道。我们一辈子的任务,就是努力去加深理解毛主席指出的革命文艺方向和路线,然后踏踏实实地照着去做。” 在晚年的《浩然口述自传》里,这位老作家又一次,几乎是带着一种宿命般的感慨谈到了《讲话》。他说:“讲话里头的好多话啊,听着都像是专门冲着我讲的……它(还是指《讲话》)就像当空的太阳,把光和热都融进了我的心里。”时光虽然过去了几十年,世事发生了巨大的变迁,但《讲话》在浩然心中的分量和意义,却丝毫没有减轻,那份最初的震撼和感动,似乎从未冷却。

用户93xxx92

浩然是有理想的优秀作家。致敬!

李均

莫奸向美犹太国跪了