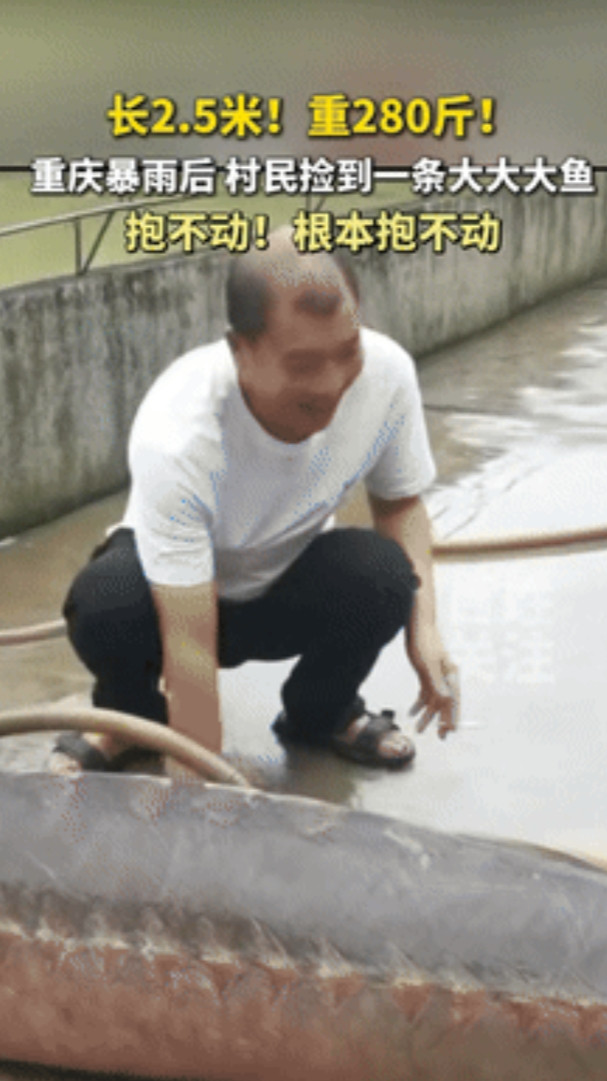

“万万没想到!”重庆暴雨刚停,一个村民出来溜达,刚好看见河边一个黑乎乎的东西,村民好奇上前查看,这一看不得了,竟是条大鱼横在泥滩上。这鱼有多大?身板儿够两米五,上秤一称足足280斤。

重庆一场倾盆大雨,冲上岸的可不只是泥沙,还有一个庞然大物。雨停后,村民在河边发现了一条大鱼,长2.5米,重达280斤,体格快赶上一头过年猪。它静静躺在岸边,像是刚从另一个水下世界被甩了出来,身上没有鱼鳞,样子也奇特。

这大家伙的出现,立马吸引了全村人的注意。起初有人想凭蛮力把它抬回家,结果几个人累得脸红脖子粗,鱼却纹丝不动。最后还是靠着九牛二虎之力,才总算把它弄了回去。

对着这个抱都抱不动的“宝贝”,村民们又惊又喜,纷纷掏出手机拍照拍视频,嘴里乐呵呵地念叨:“抱不动!根本抱不动!”那股子捡到宝的兴奋劲儿,隔着屏幕都能感觉到。

可这份“天上掉馅饼”的喜悦没持续多久,难题就来了。这到底是什么鱼,它身上光滑无鳞,体型又如此硕大,显然不是什么寻常角色。有人猜是中华鲟,有人说是俄罗斯鲟,还有人觉得像欧洲鳇,大家七嘴八舌,谁也说服不了谁。

唯一能确定的是,这鱼能长到280斤,少说也活了小二十年,能在洪水里被卷上岸,纯属运气。毕竟,河道猛涨水把深水区的大块头冲出来,也不是头一回,去年湖北就冲上来过一条180斤的青鱼。

面对这份意外的“收获”,怎么处理成了最现实的问题。搁二十年前,这事儿的剧本很好猜:找口大锅,全村开席,当成大自然的馈赠给分了。可现在时代变了,一口吃的背后,是好几笔要算清楚的账。

洪水里泡过的东西,天晓得带了多少病菌。这么大的鱼,肉里有没有寄生虫也是个未知数。这绝不是吓唬人,河北就有老汉生吃洪水里捞的鱼,结果在医院躺了一个月。所以,这鱼还不确定能不能吃。

万一这鱼是野生保护动物,那可就不是一顿红烧鱼的事儿了,私自处理就是违法。去年黑龙江有老乡捡到一条80斤的鳇鱼,二话不说就交给了水产站放生,这觉悟就很高。

尤其在长江十年禁渔的背景下,这样一条巨鱼的出现,本身就是个积极信号,说明生态可能真的在变好。它不再仅仅是一条鱼,更像一个活的“生态指标”,它的去留,意义非凡。

说到底,这条大鱼像一块试金石,恰好测出了我们这个时代的观念变化。从“捞上来就吃”到“先问问专家”,这背后不是胆子变小了,而是敬畏心变强了。

人们不再只把自然当成予取予求的“后厨”,而是开始懂得,人与自然之间需要留有余地。这种心态上的转变,比捡到一条280斤的大鱼本身,要珍贵得多。

这件事教会我们,当大自然以一种意想不到的方式“馈赠”我们时,最好的回应不是占有,而是理智与尊重。所以,以后遇到大自然的馈赠,先别想着吃和带走,得先搞清楚这是什么东西,什么品种,万一这是珍稀的动植物,一旦误吃,后续的麻烦可是会很多的。

信源:百姓关注