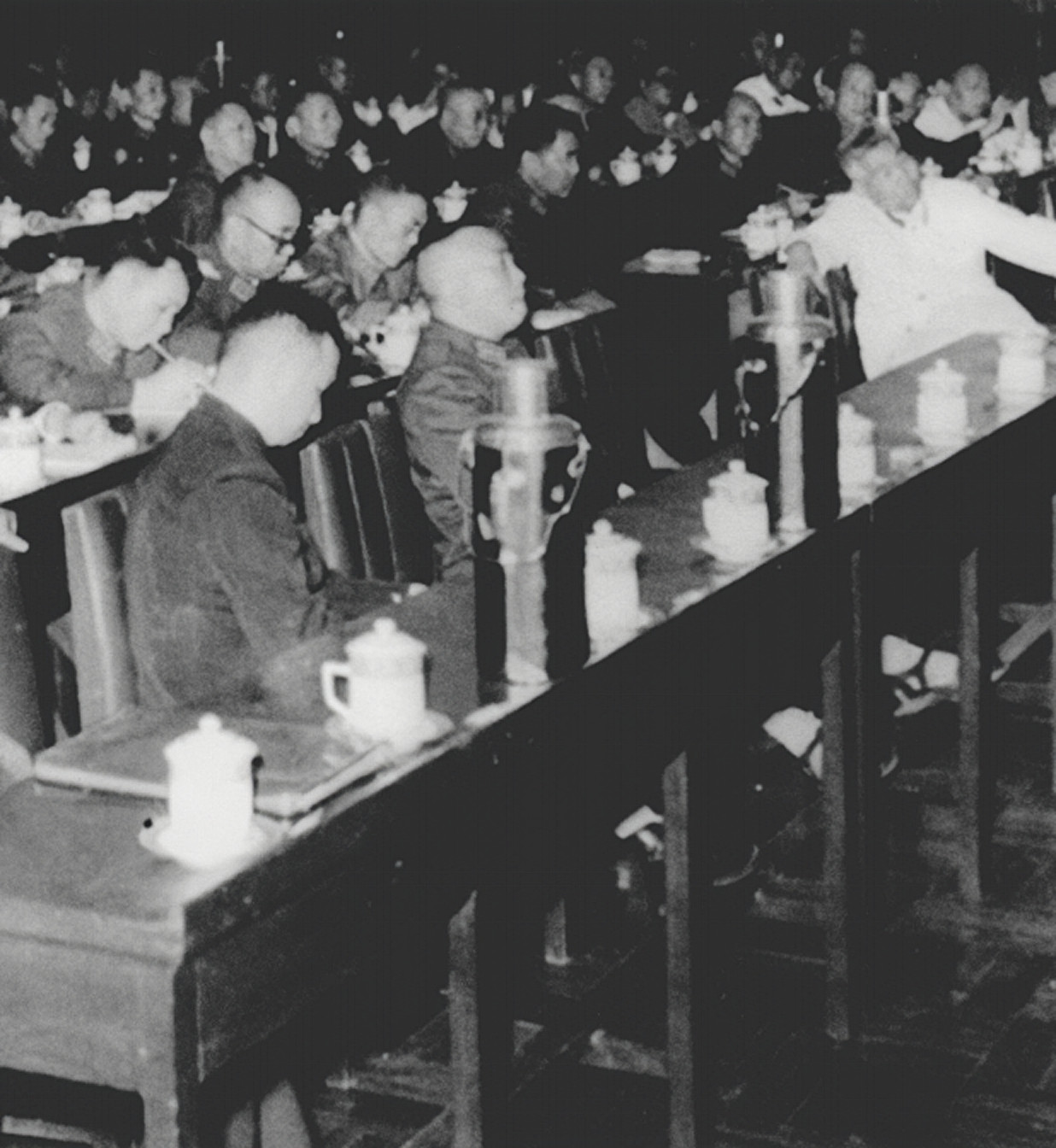

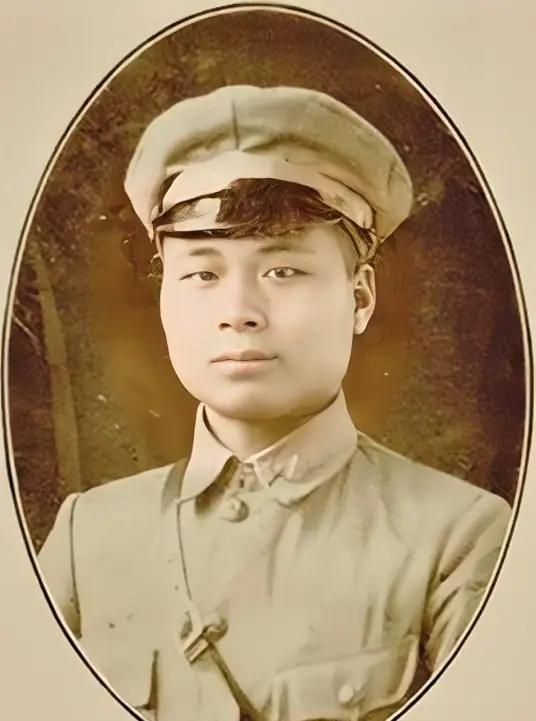

1949年,梅汝璈拒绝南渡,坚定留在北京,1966年后,梅汝璈遭受到巨大磨难,小将们搜出了他在东京审判穿的大法袍,准备焚烧,对此,梅汝璈说道:“你们知道这是什么吗? 1946年,东京国际法庭的入口站着一个清瘦的中国法官。 此刻,他的肩上背负着四万万个血泪的期待。 1904年,梅汝璈出生在江西的一个农村,家境普通,却从小被父亲灌输了“读书强国”的执念。 少年时,他边拾粪边背英语单词,12岁考入清华学堂预备班,在书堆里啃遍中西学问。 当他目睹军阀混战中的中国乱象,认定只有法律能撑起国家骨架,便赴美留学。 1928年,他获芝加哥大学法学博士。 回国后,他婉拒高官厚禄,在山西大学、复旦等校任教英美法,将复杂的法律讲成鲜活的故事,学生们都称他“稳如挑水肩膀”。 他在国民政府司法院兼职参与立法,写书推动法治,坚信法律不是空谈,而是让普通人找到公道的火把。 这份赤诚,铺垫了他在1946年被选中代表中国参加东京审判的因缘。 盟军成立远东国际法庭审判日本战犯,梅汝璈因精通英美法系,成了中国的法律代言人。 东京审判的险局远超预料。 当时的中国,虽为战胜国,却因国力弱小被轻视。 国民党忙于内战,未给证据支持。 美国为牵制苏联,暗助日本战犯开脱。 梅汝璈抵达后,先遇座次之争,庭长韦伯想把中国排后位。 他立即抗议,强调中国抗战贡献最大,受降签字顺序应定排位。 他脱下法袍表明态度,以受降次序据理力争,最终让中国坐上第二席位。 在量刑阶段,西方法官以“文明世界”为由反对死刑。 他顶住压力,强调放过战犯等同践踏受害者,最终促成东条英机等七名甲级战犯死刑判决。 控辩期间,美国律师狡黠刁难,中方证据被驳斥。 梅汝璈严守法官中立,只能暗急。 幸得团队从日本内阁档案中揪出铁证,才扭转局面。 书写审判书时,他拒用统一格式,坚持由中国人负责侵华章节,十多万字的《日本对华侵略》部分。 他熬夜在资料堆中爬梳,血泪控诉侵华罪行,细节如南京大屠杀,字字刻骨。 整个审判,他沉默少言,却每一句都在捍卫民族尊严。 1948年,审判落幕,国民党多次电召梅汝璈回国授以高官,他以身体不适婉拒。 东京审判中,国民党无罪释放战犯冈村宁次,彻底寒了他的心。 共产党声援审判的壮举,让他看到了新生的希望。 1949年,国内局势陡变,许多人南渡台湾,友人劝他远走,他果断拒绝,秘密联络共产党驻港人员,公开痛斥国民党的腐败,表达坚守大陆的决心。 他北上北京,投身新中国建设。 他开始在外交部当顾问、起草条约、燕京大学授课,继续那“法治不是纸上谈兵”的信仰。 1954年,当选全国人大代表,他推动和平外交,周总理赞他“为人民争光”。 这份选择,非一时冲动,而是根植少年时的强国梦。 法律能救国,他的根在中国。 晚年梅汝璈生活清苦,眼疾加重,无法再写讲。 1973年,他哼着清华校歌悄然离世,生命的终章如那歌词“东西文化,荟萃一堂”。 一个瘦弱书生,凭一腔无声的热血,让世界听见中国法治的轰鸣。 主要信源:(中国军网——梅汝璈:正义审判千秋凛然)