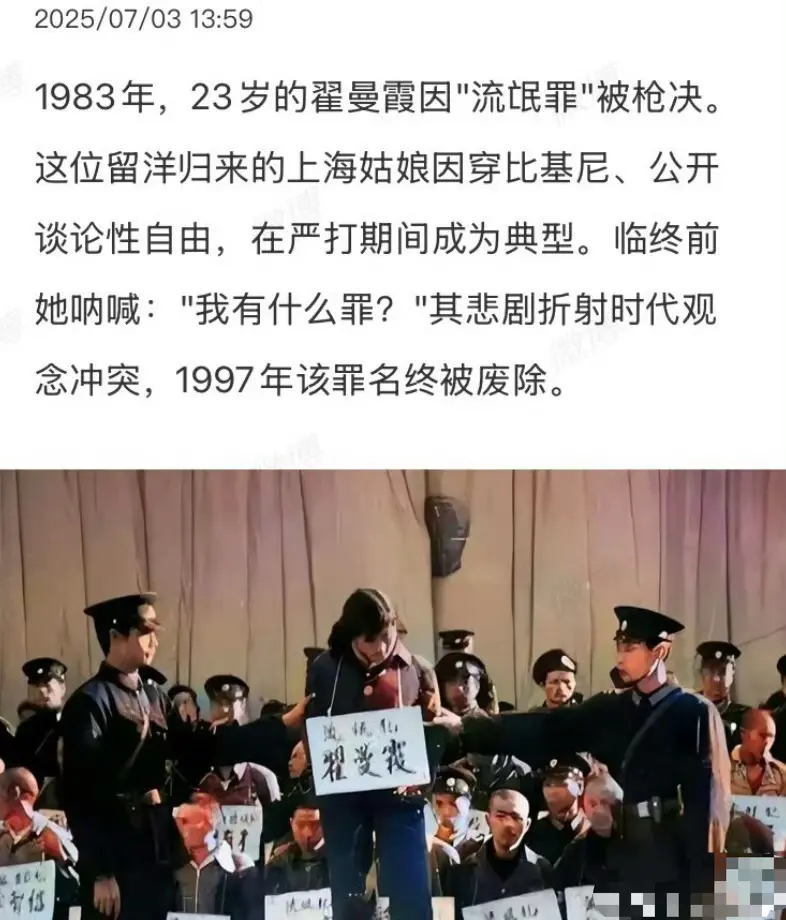

1928年,王月贞被带上刑场。行刑前,官兵问:“死之前,你还有什么愿望吗?她把头往后转,说出了一个愿望。在场的人听后,都忍不住落泪了。

1928年,湖南常德的清晨,薄雾笼罩着刑场,空气中弥漫着湿冷的土腥味。二十多岁的王月贞被铁链锁着,脚步虚浮却挺直脊背。

持枪的士兵低声问:“还有什么愿望?”她缓缓转头,目光穿过人群,声音轻却坚定,说出了一个让所有人泪流满面的请求……

雾气在常德城的街巷间游走,1928年的秋天,空气里夹杂着不安与动荡。年轻的王月贞站在刑场上,短发被风吹得微微凌乱,眼神却如星火般炽热。

她的身后,是持枪的敌人;她的面前,是沉默的乡亲。没人知道,这个只有二十多岁的女子,为何能让冷血的士兵都忍不住动容。

五年前,上海的枪声如惊雷炸响,唤醒了无数热血青年。刚从学校走出的王月贞,怀揣着一腔报国热情,毅然回到湖南老家。她的父母曾倾尽所有供她读书,只盼女儿能过上安稳日子。可她却选择了另一条路——一条遍布荆棘的革命之路。

在常德的街头,她举着标语,带领学生游行,喊出“反帝反封”的口号;她深入码头,组织工人罢工,甚至曾在一次追捕破坏分子的行动中,抄起土制炸弹,炸得敌人抱头鼠窜。她的勇敢,让当地百姓暗暗称她为“火辣椒”。

在革命的洪流中,王月贞遇到了翦去病,一个与她志同道合的青年。他们在无数次秘密集会中并肩作战,信念将两颗心紧紧相连。婚后不久,组织任务迫使他们分隔两地,王月贞在常德传递情报,翦去病则奔赴他乡。

即便身怀六甲,她依然穿梭在暗巷与码头,将一封封情报送往同志手中。1928年,孩子出生了,小小的生命让王月贞的脸上第一次露出柔软的笑。抱着儿子,她仿佛看到了未来的希望——一个没有战乱、人民安康的祖国。

然而,幸福如昙花一现。一个叛徒的出卖,如同一把利刃刺穿了这短暂的温馨。敌人突袭了他们的藏身处,王月贞和翦去病双双被捕。牢房里,鞭子抽在身上,皮开肉绽,血水混着汗水淌下,她的衣服被血痂黏成一块。可无论敌人如何严刑逼供,王月贞始终紧咬牙关,目光如刀,刺向那些试图让她屈服的敌人。

她在心里默念:“坚持住,为了同志,为了信仰。”

敌人使出了最后的手段。他们抱来了她刚满四个月的儿子,裹在粗布襁褓里的孩子哭声撕心裂肺。“说出来,你们母子就能活!”敌人诱惑道。王月贞的手指微微颤抖,目光却在孩子的小脸上停留了片刻。

她低头,贴着孩子的耳边轻声道:“对不起,娘这辈子只能陪你到这了。”泪水滑落,浸湿了襁褓,可她的眼神却愈发坚定。敌人愣住了,他们从未见过如此刚烈的女子——宁可牺牲自己和孩子,也不愿背叛信仰。

三天后,刑场上的风冷得刺骨。王月贞被押上高台,铁链碰撞的声音在寂静中格外刺耳。她没有低头,目光扫过远处的山河,仿佛在用最后的时间记住这片她深爱的土地。

就在行刑的枪声即将响起时,她突然开口:

“让我再喂孩子一口奶吧。”

这个请求像一颗石子投入湖心,激起千层涟漪。围观的百姓屏住呼吸,士兵们面面相觑,最终点头同意。孩子被抱到她怀里,小嘴急切地寻找着母亲的温暖。王月贞解开破旧的衣衫,轻轻抚摸着孩子的脸,泪水无声滑落。孩子吃得专注,安静得仿佛能感受到母亲的爱。喂完最后一口奶,她亲了亲孩子的额头,将他递给身旁的亲人,低声道:“替我照顾他。”

她重新站到台中央,目光坚定地望向前方。枪声响起,震落了树梢的秋叶,王月贞倒下了,年仅二十多岁的生命定格在那一刻。八天后,翦去病也被敌人枪决,留下年幼的儿子在祖母的泪水中长大。

常德的天空在那三天里下起了绵绵细雨,仿佛在为这位烈士送行。她的名字被刻在湖南革命陵园的纪念碑上,与三千多位英烈并肩。三十里外的文甲起义遗址,游客们常驻足在一张泛黄的老照片前——照片里的王月贞,眼神明亮如星,像是能穿透岁月,直击人心。

近年来,每逢清明,陵园的管理员总会发现她的墓碑前多了一束山茶花,旁边的小纸条上写着“奶奶收”。据说,那是她的后人,悄悄前来缅怀。

王月贞的故事,如同野草的种子,扎根在常德的土地上。她的牺牲,换来了后人铭记的红色记忆,也提醒着我们:今日的和平,是无数烈士用鲜血铺就。常德市党史资料记载,她曾担任过县法庭庭长,以公正无私赢得了百姓的敬仰。

而今,红色旅游的热潮让更多人走进文甲起义遗址,触摸那段波澜壮阔的历史,感受她那颗为信仰燃烧的初心。