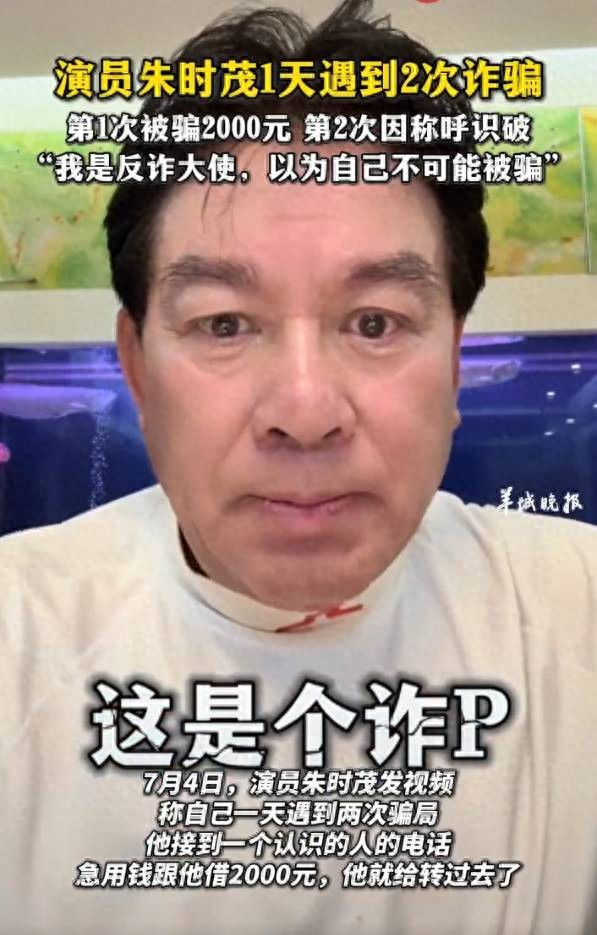

谁都没料到,著名演员朱时茂竟发视频自曝,一天之内遭遇两次骗局。“我身为反诈大使,本以为自己不会被骗。”银幕上那个曾让全国观众捧腹大笑的硬汉许灵钧,此刻面对镜头,语气里满是难以置信的苦涩。7月4日,这位塑造了无数经典银幕形象的老艺术家,陷入了一场令人哭笑不得的现实闹剧——24小时内,他两次掉进精心设计的诈骗陷阱。

公开资料显示,朱时茂这个名字,早已深深烙印在几代人的记忆里。1954年出生于山东烟台的他,凭借1981年《牧马人》中许灵钧一角,引发万人空巷的观影热潮,成为新中国初代偶像的代表。此后,他与陈佩斯搭档的小品时代,《吃面条》《主角与配角》等作品在除夕夜掀起阵阵欢笑,“朱时茂”三个字也成了国民欢乐的象征。

然而讽刺的是,这位以敏锐洞察力塑造社会百态的老戏骨,却在现实反诈战场上意外“翻车”。第一次骗局来势汹汹又悄无声息,一个声音熟悉、自称是朱时茂熟人的电话突然打来。对方语气焦急,声称急需2000元周转,言辞恳切,让人不容置疑。朱时茂几乎没多想,出于对“熟人”的本能信任,手指轻点,2000元瞬间转了出去。

信任的缺口一旦打开,骗局的洪流便汹涌而至。转账的余温还未散去,“刘金山”的微信好友申请就出现在手机屏幕上。对方顶着著名演员刘金山的名字和头像,开门见山,直接甩来一个二维码,附言简洁却强硬:“转5000,急用!”屏幕的冷光映照着朱时茂紧锁的眉头——金额突然翻倍,更刺眼的是那句突兀的“老哥”。

正是这个生疏的称呼,像一根细针,瞬间戳破了“熟人”营造的信任泡沫。朱时茂心头警觉起来——他与刘金山相识多年,彼此称呼向来默契,绝非这般生硬客套的“老哥”。怀疑一旦产生,行动便紧随其后。他立刻拨通刘金山的电话核实,真相瞬间大白——真正的刘金山对此一无所知!

骗局暴露后,背后的线索如蛛网般清晰呈现。朱时茂马上回溯前一笔2000元转账,细查之下,不禁后背发凉——那个“熟人”借款者的个人信息,竟与假冒“刘金山”的骗子账号背后,关联着同一个真实身份!一日之内,同一诈骗者竟能针对同一目标,熟练地切换两副面孔,编织两套骗局。

“有时候诈骗真是防不胜防。”朱时茂在视频中的感慨,透着无奈后的清醒。他坦言,正是“反诈大使”的身份,让他产生了“免疫”的错觉。殊不知,骗子精心设计的剧本,正是利用了人性中最柔软的部分——对熟人的信任、对紧急求助的同情。

朱时茂最后对着镜头留下朴实的忠告:“凡是有钱的事,脑子里一定多一根弦。”这声提醒,是一位“破防”的反诈大使,用真金白银换来的深刻觉醒。当“反诈大使”的金字招牌在现实骗局前轰然倒塌,朱时茂的遭遇撕开了一个残酷的真相:在精心设计的情感陷阱面前,无人能真正免疫。骗子深谙人性的弱点——对“熟人”声音的天然信任,对“紧急求助”的本能回应,这些植根于社会关系中的朴素善意,反而成了精准打击的目标。

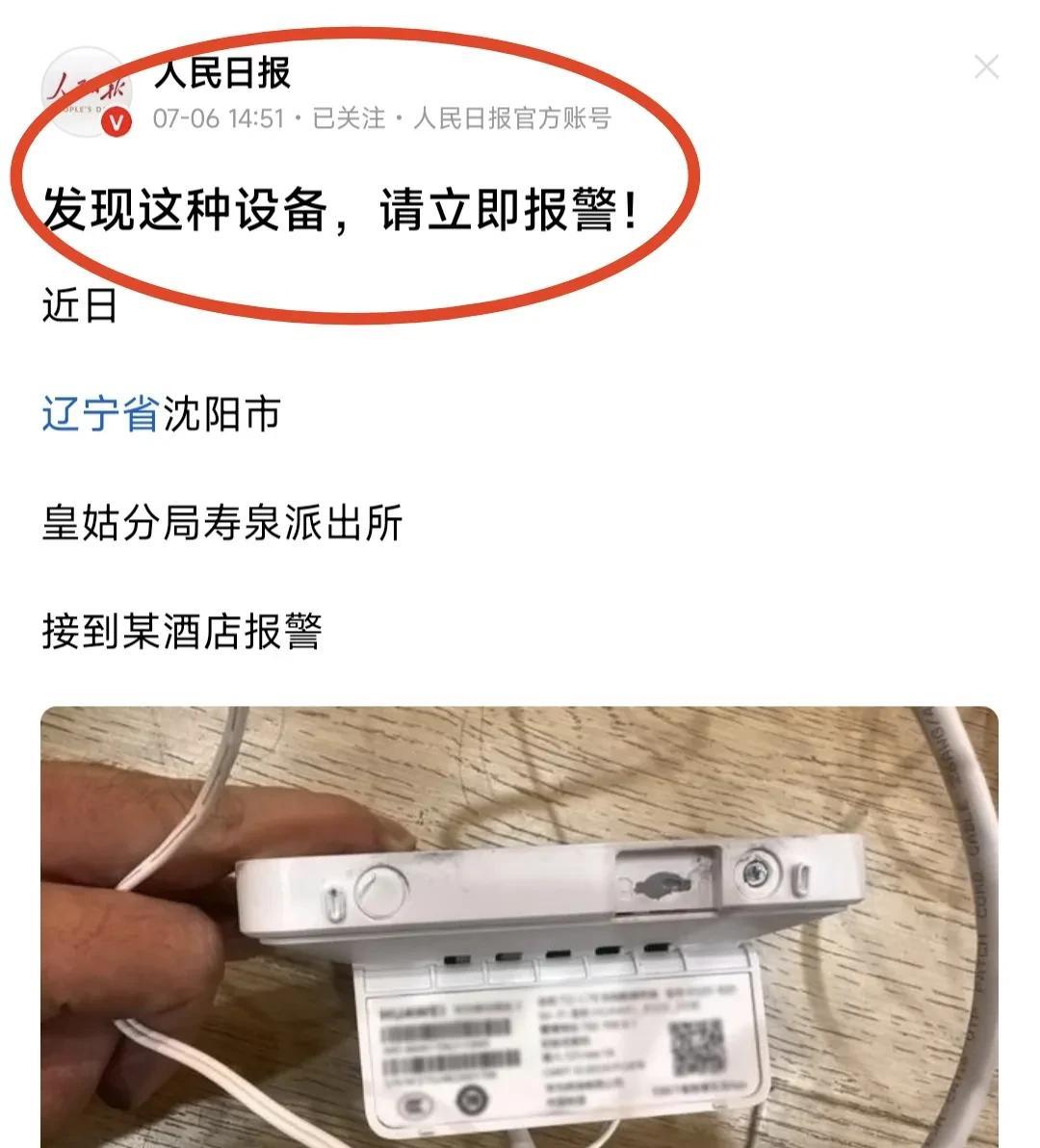

在技术时代,骗术的“进化速度”远超普通人的认知更新。深度伪造的语音、精准盗取的个人信息、无缝切换的身份角色,编织出足以以假乱真的欺诈网络。朱时茂的“一日两骗”警示我们:反诈意识绝非一劳永逸的勋章,而是一场需要持续更新防御策略的持久战。

名人光环在此刻成了双刃剑。骗子深知公众人物的社会公信力,更利用其“碍于情面、不便反复核实”的心理弱点。当“刘金山”的名字弹出时,利用的正是明星社交圈层特有的信任资本。名人效应非但不是护身符,反而可能成为骗子眼中更诱人的猎物。

朱时茂的反思触碰到了反诈教育的核心痛点——真正的防御始于破除“我不会被骗”的盲目自信。心理学中的“乐观偏差”让人们习惯性低估自身风险。从“我懂”到“我可能中招”的心态转变,才是识别骗局的第一道认知防火墙。

(参考信息来源:羊城晚报)