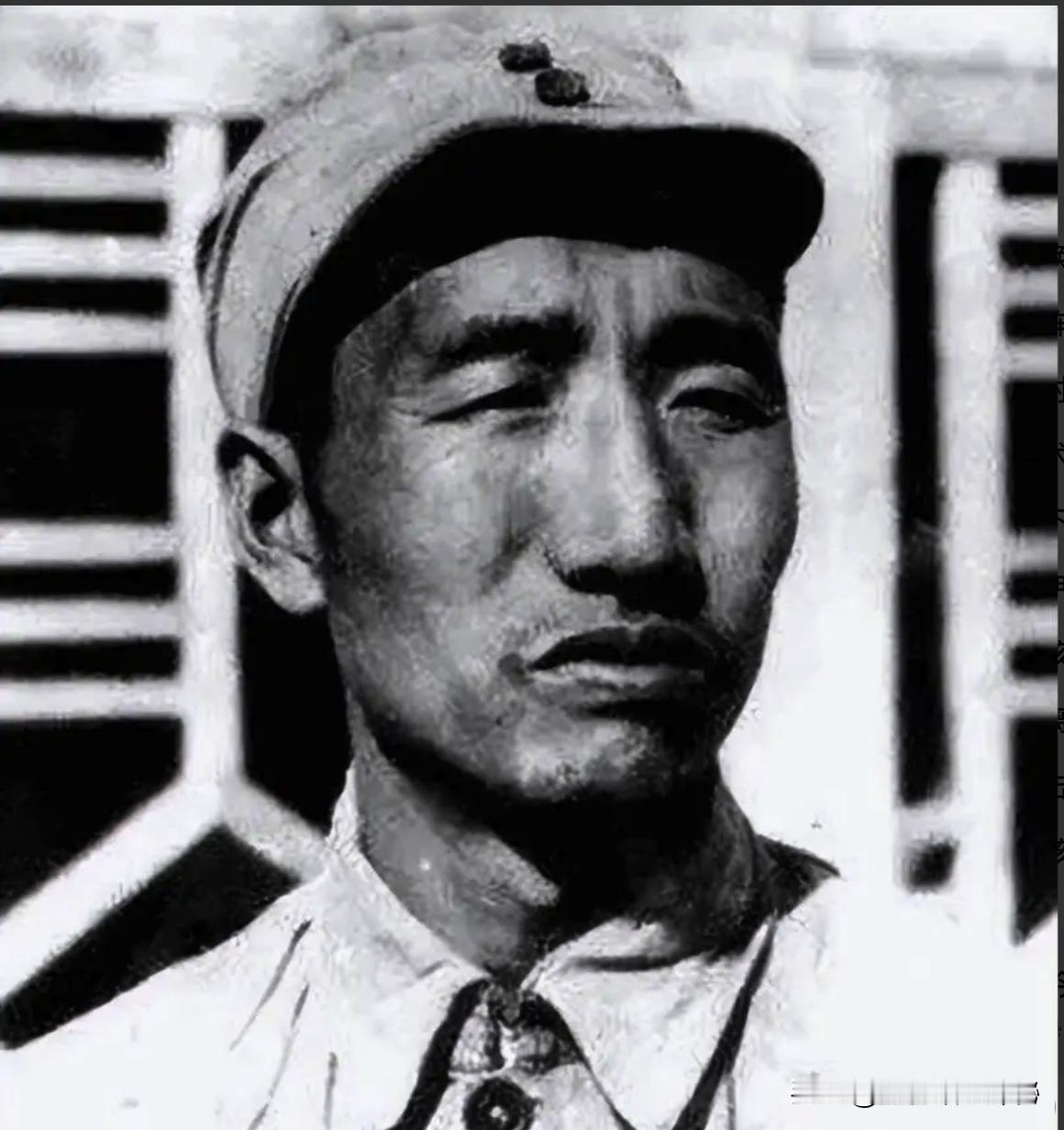

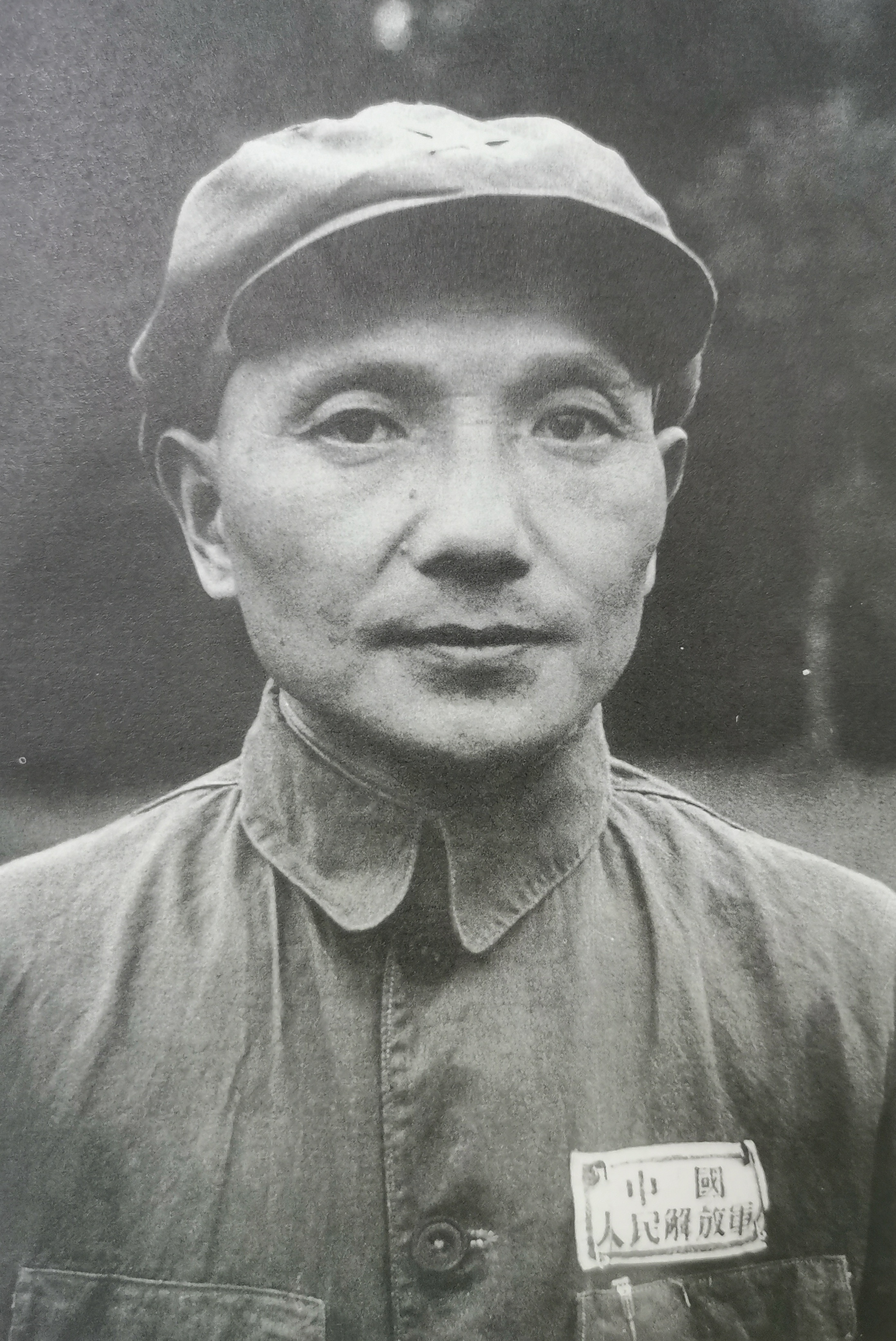

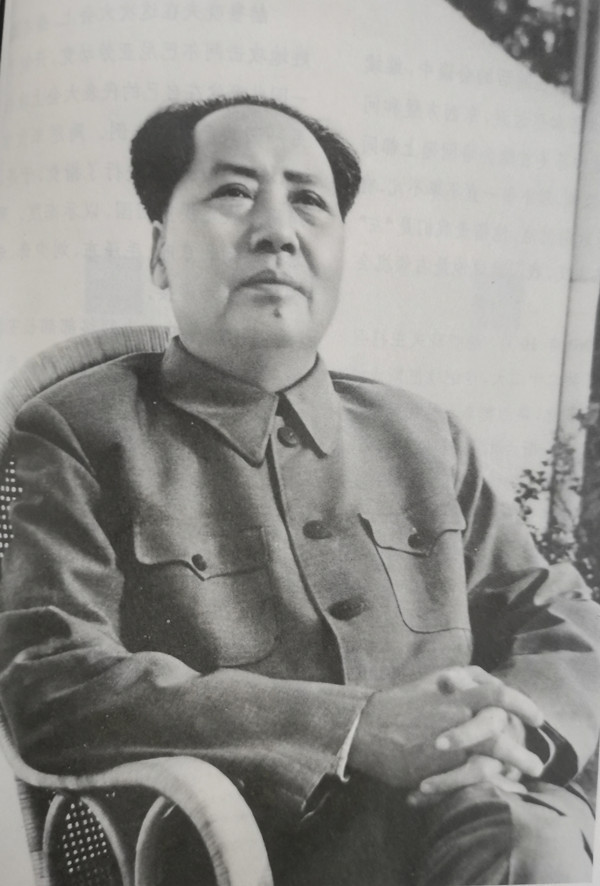

60年,陈赓与家人留下最后合照,气色已明显不好,第二年便病逝 “1960年春天,爸爸,你什么时候再带我去看戏?”五岁的陈知进仰头发问。陈赓弯下腰,轻轻捏了捏女儿的鼻尖:“忙完这趟,就兑现。”那天,丁香花园的梧桐叶才刚冒芽,他脸上的笑意却透着掩不住的倦色。 1957年底的那场心肌梗塞,把老战将牢牢按在病床上。医生劝他休养,他偏要翻身研究苏军教材;妻子傅涯急得掉泪,他却摇头:“小命是革命借的,先还点利息。”自嘲一句,屋里反而添了几分轻松。可身边人都看得出,他的心脏犟,却越来越脆。 困难时期的票证紧俏,警卫员悄悄把定量肉留给首长,他发现后直摆手:“主席一顿素面,我凭什么多吃?”话音落下,厨房里只剩清淡的青菜粥。营养跟不上,脸色发灰,可只要孩子们在场,他仍旧扬起惯常的豪爽笑——那张合影里,看似神采奕奕,其实鬓角已经花白,手背青筋突起。 镜头最右侧的傅涯皱着眉。她陪陈赓走过炮火,也陪他熬过病痛,对丈夫身体的每一次细小变化都心知肚明。照片里她的神情拘谨,不是不愿笑,而是压不下隐忧。稍远一点的三个男孩并排而立:陈知建十五岁,高个;陈知庶活泼;陈知涯低头揪着衣角,怕镜头。相机快门咔嚓一声,定格的不仅是全家团圆,也是分别前的短暂宁静。 说起“团圆”,陈知非的回归让一家人真切体会过。1939年,亲生母亲王根英牺牲,年仅十岁的知非辗转流落。那会儿枪声似雨,父子天各一方。七年后,在太行山腹地,陈赓终于等来消息。王根英的妹妹王璇梅领着外甥赶路数千里,到沁源已是深秋。院门打开,陈赓大步迎上来,拍着儿子的肩膀哽咽:“像你妈,真像。”当晚,他摸着儿子的胳膊小心查看旧伤,“这孩子不能再受苦了。”一句话,院里秋虫声都停了。 回忆起那个夜晚,陈知非说:“父亲的手掌粗糙,可温暖。”这份温暖后来延续到傅涯身上,她把继子视作己出。正因此,1960年照相时,她特意让知非站在她身后——家里没有外人。 1950年唯一的女儿出生,陈赓顿时化身“女儿奴”。缴获的美援奶粉吃多了,小脸起疙瘩,同事打趣“司令闺女咋这么难看”。他猛地皱眉:“我闺女最漂亮,谁说难看?”话音落地,四周没人再敢开玩笑。两年后,他赴朝鲜前夕,女儿抱着他脖子嚎啕不放,列车汽笛一声长鸣,他强忍泪意,把女儿塞给傅涯才急步登车。多年后读到他在战地写给妻女的信,我能想象,一个将在雪原里指挥大兵团作战的将领,却为女儿少拍到半颗脑袋而“抗议”,纸面满是慈父心。 战争烙下的旧伤让他的身体像台勉强运转的机器:1927年蒋介石清党时腿部中弹;1934年突围肩胛再中弹;解放战争中腹部旧伤频发炎。医生列出一长串慢性病名,他只扫一眼。三年困难时期,他把大儿子“撵”进工厂跟工人同吃黑面包,自家餐桌上连蛋白粉都成奢侈。“老百姓勒紧裤腰,我不能松。”这是他对家人、对警卫员也是对自己的规定。 有意思的是,身体每下愈况,他反而更忙。1961年元旦,北京风大,他本可去广州气候温和的招待所休养,他却说:“那里正开全军训练会,我一去成了添乱。”于是改道上海。临行前,傅涯执意同行,他挥手:“我这点小病,哪用劳师动众。”话虽如此,组织还是配了医生。抵沪后,他白天看文件,夜里心律失常依旧伏案。3月16日凌晨,突发病变。院方紧急抢救,终究回天乏力,享年五十八。 噩耗传到广州,周总理锁门痛哭。平日沉稳的徐向前在追悼会上哽咽,“老陈这家伙,说好一起研究新战法的。”刘伯承扶着黑纱,低声:“怎么就没了呢?”这一幕让在场许多老兵红了眼眶。自黄埔起,几人同硝烟共生死,如今白发人送黑发人,悲痛可想。 傅涯强忍悲伤。周总理握住她的手:“有事就找我。”可她没多开口,转身投入整理遗物。厚厚的日记,从第一次赴苏深造到厉兵秣马抗美援朝,每页批注都是血汗史。为了核实细节,她带编辑跑遍陈赓旧部,记录下一个个小故事:野战医院没麻药,他让军医先救战士;雨夜强行军,他自己掉队也不打手电,怕暴露目标。这些零散片段,在1982年汇成《陈赓日记》。 我曾在解放军档案里翻阅过日记原件,墨迹因潮湿略有褪色。那天的最后一页停在1961年3月15日晚,字迹依稀:“天气稍暖,待会与上海军区同志讨论训练改革。”没有句号。想到合影中他挺直的腰、强撑的笑,我突然明白,留给家人的那抹笑意,是他一生最后的“军令”:不给组织添麻烦,不让亲人担忧。 2010年1月4日,92岁的傅涯安静离世。弥留时,她握住长子陈知非的手:“别和我合葬,让你妈和你爸团圆。”这句叮咛把半个世纪的牵挂划上按理说应有的停顿。如今回看那张1960年的全家福,取景普通,光线平淡,却比任何勋章都厚重——它见证了一个将军把全部柔情留给亲人,把全部钢铁交给国家。