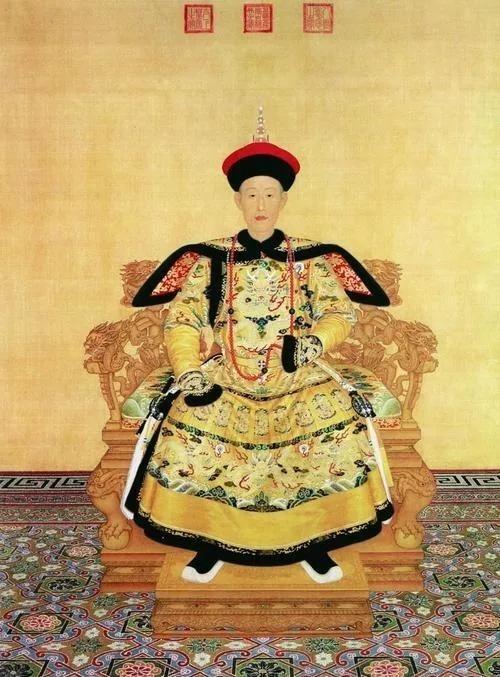

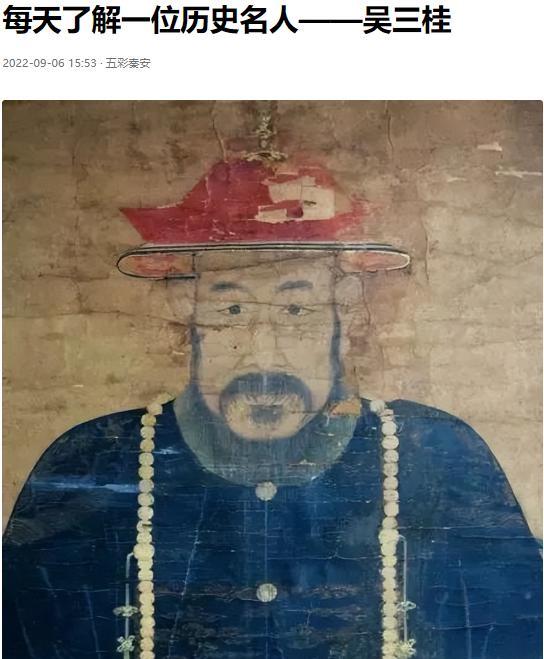

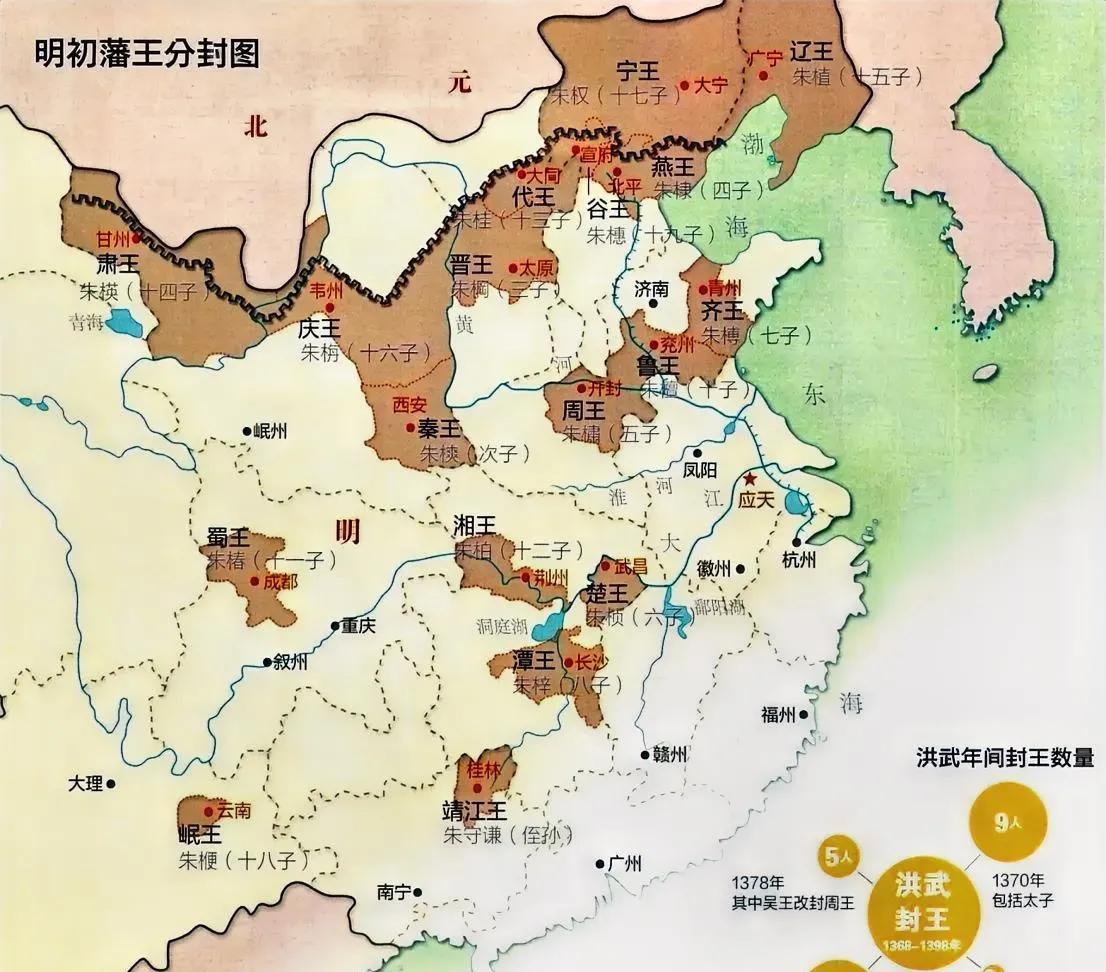

吴三桂距离胜利最近的时刻 大约在1675年至1676年初之间,此时三藩之乱已席卷半个中国,他所主导的反叛势力达到巅峰。 从疆土来看,吴三桂亲自掌控云南、贵州全境,大军攻克湖南后,占领了除岳州等少数据点外的湖南大部,前锋直抵长江南岸的澧州、常德,与清军隔江对峙。 四川全省几乎落入其手,提督郑蛟麟、总兵吴之茂等纷纷响应,切断了清廷与西南的联系;广西将军孙延龄、提督马雄举兵归附,使广西全境成为叛军后方。 此外,福建耿精忠起兵占据福建,并进兵浙江、江西。 广东尚之信(尚可喜之子)虽暂未公开反叛,但暗中与吴三桂联络,看局势而定,广东实则半独立。 陕西提督王辅臣在平凉反叛,控制陕甘大部,威胁清廷西北门户,形成“东西呼应、南北夹击”之势。 整个南方除江苏、安徽部分地区外,几乎都在反叛势力或其盟友掌控之下。 连清廷视为根本的畿辅地区,也因察哈尔布尔尼叛乱而震动,北京城内人心惶惶,甚至有官员提议迁都关外以避锋芒。 从统辖人员来看,吴三桂直属兵力约10多万,加上孙延龄、马雄等广西兵力,四川郑蛟麟部,以及耿精忠、王辅臣等盟友,总兵力超过30万,控制区域内的百姓数千万。 涵盖了西南、华南、华东及西北部分地区的人口与资源,江南的财赋重地虽未完全占领,但清廷的漕运已被严重干扰,财政陷入困境。 全国形势对清廷极为不利,康熙刚亲政不久,朝廷兵力分散于各地平叛,满洲八旗因入关后腐化战斗力下降,绿营兵又多持观望态度,叛军则士气正盛,各地反清势力(如部分前明遗老、不满清廷的汉族官僚)纷纷响应。 清廷陷入“四面楚歌”的境地,连康熙后来也承认,这一时期“天下骚动,伪檄一传,四方响应”,是其统治生涯中最艰难的时刻。 1675年开始局势混乱,有些地区复叛降清,可吴三桂在还算镇得住,正在重整局势的时候,(1678年)吴三桂突然暴毙,对整个政权起到了毁灭的作用。 他死后,其孙吴世璠年不到20岁,既无威望也无能力整合各方势力。 原本就各怀异心,大将盟友迅速倒戈,心腹将领也相继降清,叛军失去核心凝聚力,从战略相持转为全面溃败,最终被清廷各个击破。 若吴三桂不死,以他的威望和军事经验,或许能维持反叛势力的统一指挥,利用清廷兵力空虚、财政窘迫的弱点,乘势渡江北上(他巅峰时未渡江的决策常被视为重大失误)。 甚至可能逼迫清廷退守黄河以北,形成南北分治的局面,毕竟此时清廷的统治尚未完全稳固,满汉矛盾尖锐,吴三桂若能以“复明”为旗帜(而非后来称帝)。 或许能争取更多汉族士绅支持,进一步动摇清廷统治根基。 但即便成功推翻清朝或形成割据,这个政权也难以持久。 其一,反叛势力本身是松散的军事联盟,吴三桂与耿精忠、尚之信等藩王本就因利益结合,一旦外部压力消失,必然因争夺地盘、权力而内斗。 其二,吴三桂作为前明降将,先叛明降清,再叛清反清,反复无常的经历使其缺乏正统性,难以获得广泛认同,称帝之举更是暴露了其私心,失尽人心。 其三,其统治基础仍是旧式藩镇模式,缺乏稳定的经济制度和治理体系,无法解决土地、民生等根本问题,难以维系长久统治。 就算吴三桂能灭了清朝,,最终可能重蹈元末群雄割据的覆辙,陷入新的战乱与分裂。

用户11xxx62

说白了就是没有正统,除非吴三桂拥立前明的皇室后裔,不然就是军阀割据,中国四分五裂