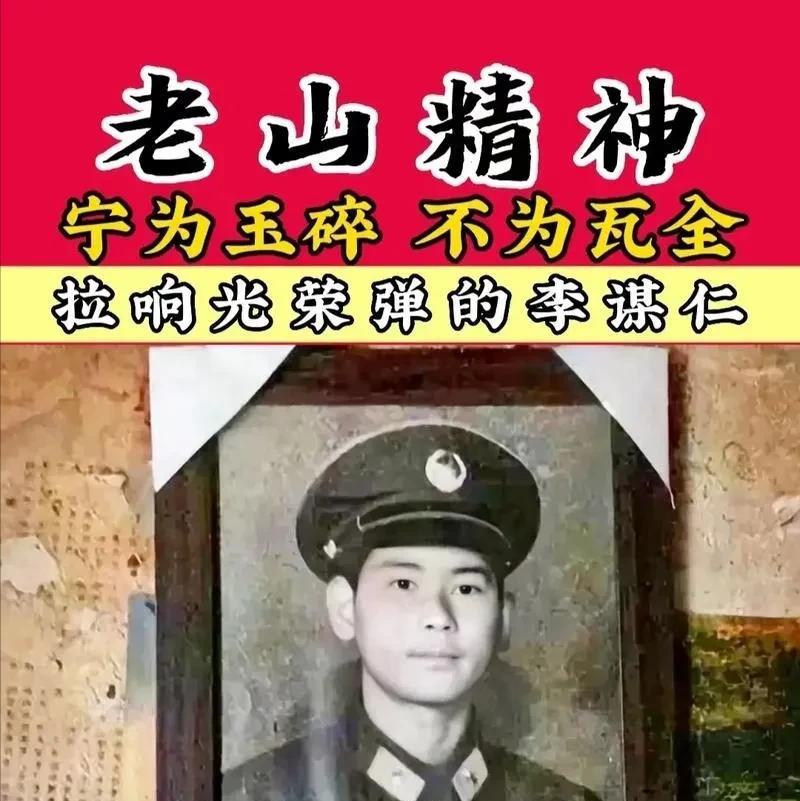

1986年老山前线,我军李谋仁战士,被3个越南的特工用石块打昏,拖到了越方。在拖行不到10米的时候,李谋仁突然清醒,就发现自己的双手被反绑,脚踝也被铁丝捆着,越特工早有准备,生怕这个甘肃汉子醒过来后会反抗。 1986年4月的那个清晨,浓雾笼罩着老山,一张战地照片后来成为无数人心中的记忆:焦黑的猫耳洞墙壁上,半截红布条静静躺在弹壳堆里,旁边是用弹壳拼出的“李”字。 这张照片的主人叫李谋仁,甘肃人,兰州军区某部侦察班长。那天他带着两名战士执行渗透任务,在3号高地遭遇了越军特工队的精心伏击。 越军的准备很充分,他们在这里布置了“三三制”交叉火力点,三人一组,形成交叉射击网,专门用来对付我军的侦察兵。这种战术在越军的特工教材里有专门章节,他们研究过我军侦察兵的行动规律。 当战友们被火力压制在洼地里动弹不得时,李谋仁做了个决定:独自冲上山梁,把敌人的注意力引向自己,这一冲,他再也没能回来。 三名越军特工用石块击中了他的后脑,这是越军特工手册里的“无声捕俘术”。他们想活捉我军人员获取情报,但没想到遇到的是李谋仁这样的兵。 被拖行时的碎石声成了李谋仁最后的清醒剂,战友们后来回忆,他裤兜里那颗67式手雷的保险栓,早就用红布条缠得紧紧的,这条红布条是他母亲亲手缝制的,本来是用来标识他的水壶。 二排长王建军带着救援组冲到50米距离时,透过望远镜看到了让人心碎的一幕:三个越南人像拖麻袋一样拽着李谋仁,他的作战服后背已经磨烂,地上拖出一道血迹。 机枪手其实能够击中那些越军,但因为担心误伤,迟迟不敢开火。就在越军即将把李谋仁拖入暗堡的最后时刻,奇迹发生了。 李谋仁突然用后脑猛撞身边的敌人,趁着对方松手的瞬间,拉响了那颗缠着红布条的手雷。爆炸声在山谷中回荡,三名越军当场身亡,最近的距离爆点仅有1.2米。 战后的检验报告显示,爆炸冲击波来自李谋仁的右前胸,证明他是抱着手雷引爆的。那条红布条在爆炸中被撕成了几段,但奇迹般地保留了下来,上面还能检测出TNT的残留。 这个细节后来被编入了我军的训练教材,称为“垂死反击的典型案例”。不是因为战术价值,而是因为那种在绝境中依然不屈的精神。 30多年过去了,麻栗坡烈士陵园里的李谋仁墓前,总有人悄悄放下红布条。陵园的工作人员说,每年清明都有甘肃老乡专程赶来,带着家乡的红布条。 这些红布条并不起眼,有的是从旧衣服上撕下来的,有的是从头巾上剪下来的。但每一条都承载着同样的意思:老乡,我们没忘记你。 老山主峰现在立着一块“精神高地”的石碑,上面没有刻任何人的名字。但每个来这里的人都知道,那些在风中飘动的红布条,比任何名字都更能说明问题。 2016年,部队组织了一次战地重访。他们用金属探测器在3号高地找到了当年那枚光荣弹的破片,现在这些破片被保存在老部队的荣誉室里,和那张战地照片放在一起。 有人问过,现在的兵还会像李谋仁那样吗?答案其实就在每一个士兵的左胸口——那里佩戴着的党员徽章,那抹红色代表的意义从未改变。 从猫耳洞里的红布条,到胸前的党员徽章,形式在变,但那股子劲儿没变。这大概就是为什么,38年过去了,还有人会专程跑到麻栗坡,给一个甘肃汉子的墓前放上一条红布条。 有些东西丢了可以找回来,但有些东西一旦丢了,就真的找不回来了。好在,李谋仁用他最后的5米告诉我们,有些东西永远不会丢。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。 信源: 《解放军画报》1986年第9期(战地记者王红拍摄的老山前线照片,含猫耳洞及烈士遗物)。 《解放军报》2016年4月5日(麻栗坡烈士陵园祭扫报道,提及甘肃籍烈士墓前红布条习俗)。 《陆军第21集团军军史》(2002年版)(记载1986年4月侦察分队在3号高地遇伏事件)。