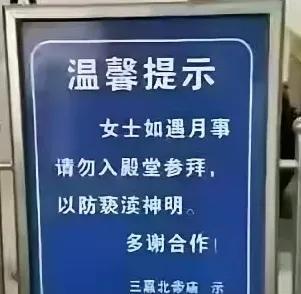

“寺”和“庙”不是一回事,作为炎黄子孙要知道,别再拜错了 在现代社会,寺庙已经成为了人们祈福、祭拜的重要场所。每逢新年或是重大节日,总能看到络绎不绝的人群涌入各处寺庙,上香祈福。然而,在这些熙熙攘攘的人群中,恐怕很少有人知道,"寺"与"庙"其实并不是一个概念。这两个看似相近的场所,在中国传统文化中有着截然不同的含义和功能。 说起"寺"与"庙"的区别,还要从它们各自的历史渊源说起。"寺"最初并非宗教场所,而是古代官府机构的代称。这一称谓的转变,与佛教传入中国后的发展密不可少。而"庙"则是地地道道的中国传统建筑,是祭祀祖先和历史名人的场所,与中国人的精神信仰有着深厚的联系。 在古代社会,"寺"与"庙"不仅在功能上有所区别,在社会地位上也呈现出明显的差异。一般来说,普通百姓多选择去庙里祈福,这与中国传统的祖先崇拜有关。而达官贵人则更倾向于去寺院礼佛,这或许与佛教传入之初就受到统治阶层青睐有关。 以唐代著名的大相国寺为例,它作为皇家寺院,在建筑规制和进入资格上都有严格的等级区分。普通百姓只能在外殿参拜,而内殿则专门供达官贵人使用。这种区别不仅体现在空间的分配上,更反映了当时社会的等级制度。 随着时代变迁,"寺"与"庙"的界限逐渐模糊。现代人往往将二者混为一谈,创造出"寺庙"这样的组合词。但细心的人们在阅读古籍时会发现,古人在使用这两个词时是十分讲究的。在描述佛教场所时,必称"寺";而涉及祖先祭祀时,则一定用"庙"。 这种区分不仅仅是文字使用上的讲究,更体现了中国传统文化中对不同信仰体系的尊重和理解。"寺"作为外来宗教的场所,与"庙"这一本土祭祀空间并行不悖,共同构成了中国传统文化中独特的信仰景观。 今天,当我们站在传承传统文化的角度,重新审视"寺"与"庙"的区别时,就能更好地理解先人的智慧。这种区分不仅仅是简单的称谓差异,更是对不同文化体系的尊重,是中国传统文化包容性的一种体现。 要追溯"寺"与"庙"的渊源,就不得不提及东汉明帝时期那个改变中国宗教格局的重要历史事件。据史料记载,公元67年,汉明帝做了一个特殊的梦境,梦见金光闪耀的神人从天而降。这个梦境引发了朝廷上下的热议,大臣们对这一异象各持己见。其中,大臣傅毅认为这预示着佛教的东传,并向皇帝详细解释了天竺佛祖的来历。 汉明帝对傅毅的解释产生了浓厚的兴趣,随即决定派遣使臣前往西域求法。这个重要的使命落在了一位叫蔡的使臣身上。出发前,傅毅特地前往送行,二人就此次西行的意义进行了深入交谈。这次对话不仅体现了朝廷对佛教的态度,更反映了当时统治者对新文化的开放态度。 在漫长的西行路途中,使臣一行人走访了众多村落,亲眼见证了佛教在民间的初步传播。特别是在一个小村庄,当地百姓对佛教的接纳程度令使臣颇感意外。村民们不仅在家中供奉佛像,还经常向高僧请教,这种现象说明佛教已经开始在底层社会扎根。 经过艰辛的寻访,使臣终于在一个村庄找到了著名的高僧摄摩腾。在了解了汉朝求法的诚意后,摄摩腾欣然应允东行。当高僧抵达洛阳,一个新的问题随之而来:该如何安置这位来自西域的高僧?这个问题的解决方案,直接影响了后来"寺"的概念演变。 在朝廷的讨论中,有大臣提出异议,认为官府建筑不应该供僧人居住。但汉明帝最终决定建造白马寺,这个决定具有划时代的意义。白马寺的建立,不仅是中国第一座官办佛寺,更开创了将官府机构改作佛教场所的先河,"寺"的含义由此发生了根本性的转变。 随着佛教在中国的传播,越来越多的官府建筑被改造成佛教场所,"寺"逐渐成为了佛教寺院的专用名词。与此同时,作为中国传统祭祀场所的"庙",则继续保持着自己独特的功能和地位。"庙"主要用于祭祀祖先和历史名人,是中国本土信仰的重要载体。 这种区分在古代是非常明确的。无论是在文献记载还是实际使用中,"寺"与"庙"都各司其职,反映了中国古人对不同文化体系的精准把握。直到近代,这种严格的区分才逐渐模糊,最终形成了现在人们口中的"寺庙"概念。 通过梳理这段历史,我们可以清晰地看到,"寺"与"庙"的区别不仅仅是称谓的不同,更体现了中国文化对外来宗教的包容与融合。作为炎黄子孙,了解这些文化渊源,不仅能够帮助我们正确选择祭拜场所,更能加深我们对中国传统文化的理解。