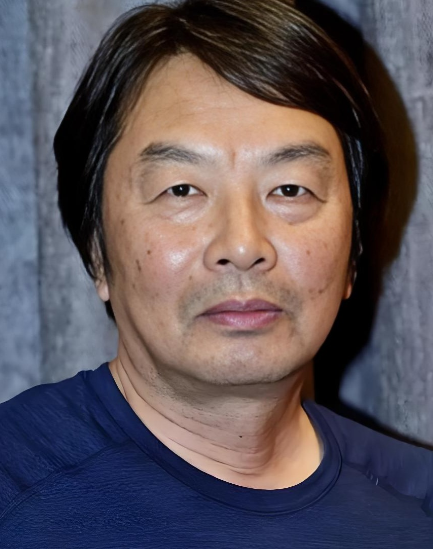

北大才子刘震云有句惊世之语,直击现实,让人听完沉默许久:“靠病人赚钱,医院做到了;靠死人赚钱,火葬场做到了;靠埋人赚钱,陵园做到了;靠孩子赚钱,教培做到了。”“靠别人信仰赚钱,寺庙做到了;靠别人运气赚钱,菠菜做到了;靠别人崇拜赚钱,明星做到了;靠别人钱赚钱,银行做到了;靠给人画饼赚钱,老板做到了……”

作家刘震云有番话,听着直白,甚至有些刺耳,却把现实说得明明白白:“靠病人赚钱,医院做到了;靠死人赚钱,火葬场做到了;靠埋人赚钱,陵园做到了;靠孩子赚钱,教培做到了。”

这还没完,他的追问接踵而至:“靠别人信仰赚钱,寺庙做到了;靠别人运气赚钱,博彩做到了;靠别人崇拜赚钱,明星做到了;靠别人钱赚钱,银行做到了;靠给人画饼赚钱,老板做到了……”

这些“做到了”并非赞美,反而像一记记耳光,打在许多行业心照不宣的规则上。

撕裂的,是我们长久以来习以为常的外表。为什么这番话会让人沉默,甚至隐隐不安?

因为它点破了社会运转的一条核心逻辑:所有生意的本质,都深深根植于人的需求、欲望、恐惧和弱点。

医院身兼双重使命,一方面要拯救生命于垂危,另一方面又需从病人处获取收益。

看病、体检、做手术,此三者乃医院的主要收入来源。这本身是市场规律,无可厚厚非,可一旦越过界,就变成了过度医疗和天价账单。

火化、墓园等行业,也是基于对死者的畏惧,以及对家人的缅怀。

当生命终结,情感便成了最昂贵的消费品,由此催生出庞大的“死亡产业链”。

孩子的未来,则成了另一座利润高地。

培训机构之所以兴旺,正是由于其精准地抓住了父母望子成龙的迫切心理。

在激烈的竞争下,父母心甘情愿掏空钱包,只为孩子不输在起跑线上。

机构在提升成绩的同时,也把焦虑本身变成了一门生意。

精神层面的交易同样如此。寺庙靠信众的精神寄托运转,香火、法器、功德,都是信仰的物化。

博彩业更直接,它不生产任何东西,只利用人性的侥幸与贪婪,让赌徒们用对运气的幻想,为庄家贡献真金白银。

即使是光鲜的明星,其商业价值也来自粉丝的崇拜,粉丝经济的背后,是情感投射与资本运作的合谋。

再看金融和职场。银行吸收储户的钱,再放贷出去,赚取利差,玩的是“靠别人的钱赚钱”的游戏。

老板呢,“靠画饼赚钱”更是入木三分。他们用晋升、股权、奖金等未来图景,激发员工的干劲,最终将这份期待转化为公司利润。

这是一种高效的软性驱动,也是一门高超的管理艺术。

把这些行业并排放在一起,会发现它们都利用了人性的某个切面。

这不是嘲讽,这是事实。这个世界上,没有黑白两色,只有各自的观点和要求。

刘震云的洞察不止于商业。这些生意的底层逻辑,说穿了就是人性。

而一旦把视角从商业拉回到人与人之间,这套逻辑同样适用,甚至更残酷。

正如《天道》所云:“老鼠从不以为自己在偷窃,苍蝇不觉得自身脏秽,蝙蝠亦不知己身带毒。””这话说的,其实是人与人之间最大的鸿沟——认知。

认知不同,世界就完全两样。讲道理,是很难让人信服的。

真正能让人改变的,从来不是说教,而是现实的南墙和摔倒后的疼痛。

所以行走社会,不必太过较真。

人心远比想象的复杂。平时笑脸相迎,可能只是因为没触碰到利益。一旦落难,谁还在身边,才看得真切。

有句糙话讲得好:“你喂狗三天,它记你三年;你对人好三年,一次没顺着他的意,他就可能转身忘干净。”话虽无奈,却点透了利益关系下的脆弱。

刘震云的厉害之处,就是能把这些扎心的现实,用最平常的话讲出来。

他的《一句顶一万句》,讲了两代人无尽的孤独,他们在人群中寻找,却始终找不到一个“说得着”的人。书里“世上的人遍地都是,说得着的人千里难寻”之语,直击无数人的内心深处,戳中了他们难以言说的心事。我们终其一生,都在寻找能与自己同频共振的灵魂。

刘震云本人也曾说过:“一句话找另一句话,是世上最寂寞的事。”生命中,大多数时候都是一个人在和自己说话。

我们渴望被理解,可多数人只愿意听他们想听的话。

从这个视角而言,《一句顶一万句》绝非仅仅是一部小说,它宛如一面镜子,映照出人心深处的孤独与隔阂。

从基于人性弱点构建的商业,到认知差异塑造的人际关系,再到个体深处对理解的永恒渴望,刘震云的观察构成了一幅完整的社会图景。

他没有提供答案,只是掀开了幕布,让我们自己去看。看懂了这些,或许也就更能理解这个复杂的世界,和在其中挣扎的自己

舟楫

这是些什么煞笔话?作家又是什么,靠骗人挣钱?

刀剑笑

靠装逼赚钱,他做到了

【仰望-心空】

这些早就是犹撒鬼佬玩得炉火纯青的手段了,还想了解更多的“做到了”就去看看那些白皮吧!

风在动

外国早就做到了,你刚从外国回来?知道外国的价格吗?那个不比中国高几十倍

棍扫一大片

互相伤害吧!

用户16xxx23

可能受外国资本控制了吧

喷毛子加钱喷乌鸡系统扣钱

说得别人白赚你一样

才华大道

靠男人赚钱,女人做到了,靠女人赚钱,有人做到了!