贫困生住豪宅?“据新浪新闻7月3日报道,福建莆田,一所小学的公众号上发布了一篇校方慰问贫困生的文章,还配了照片。岂料!这张照片里的房子却是装修亮堂,家具豪奢,甚至还有一座挺气派的旋转楼梯!这让广大网友吵翻了天。

莆田贫困生慰问风波引发全网追问,一张意外流出的照片让善意行动陷入舆论漩涡。

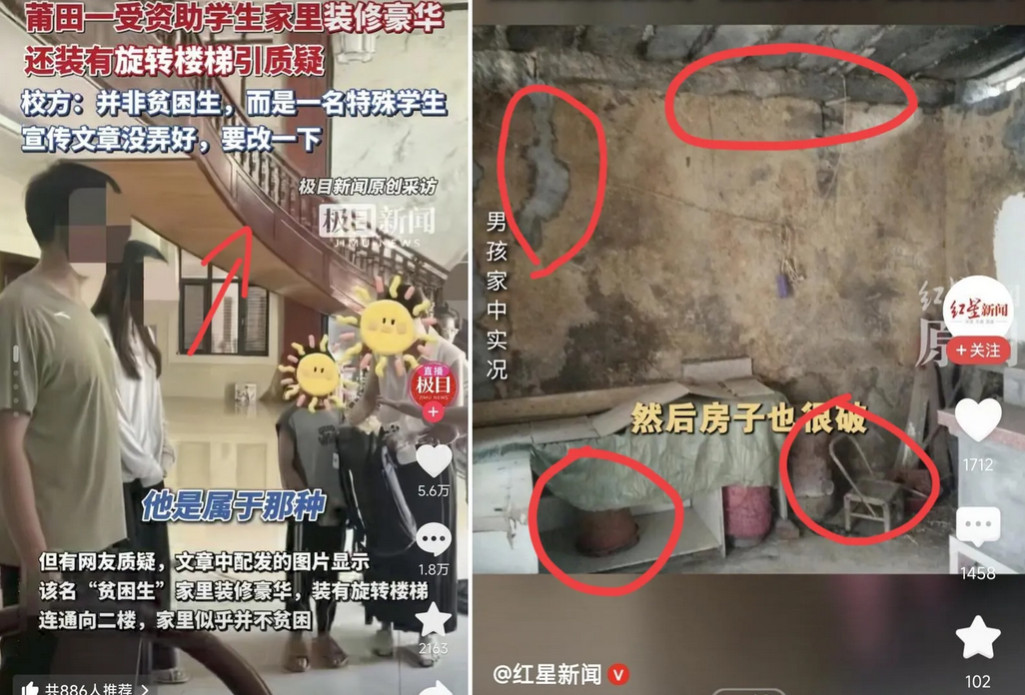

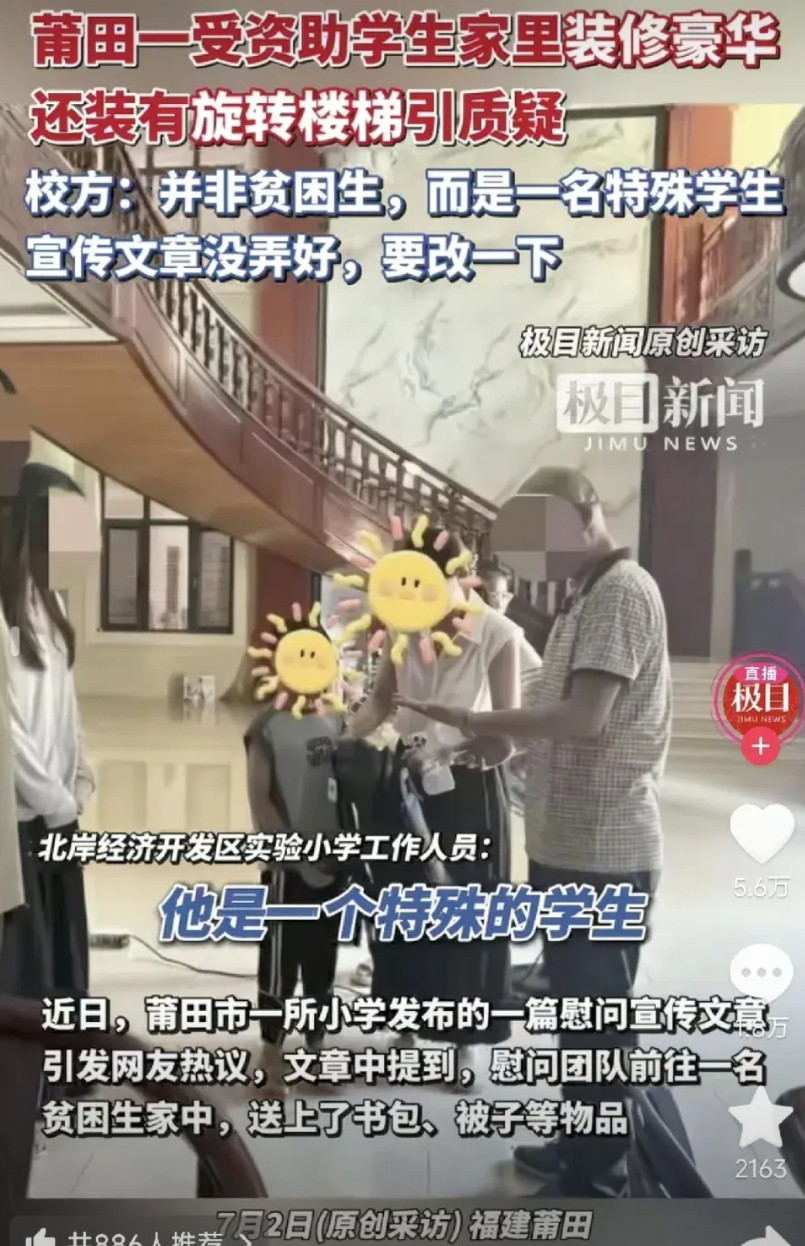

2025年7月初,莆田市湄洲湾北岸经济开发区实验小学的公众号文章掀起波澜,配图中明亮的旋转楼梯和实木家具与”贫困生慰问“的描述形成刺眼反差。

网友迅速质疑:装修如此考究的家庭怎能算贫困?舆论发酵迫使学校紧急撤稿,但截图早已传遍社交平台。

事件初期回应加剧了混乱,校方工作人员曾向媒体解释该生为”特殊学生“非贫困生,暗示宣传存在误标。

矛盾说法令公众更加困惑——若身份有误,为何开展慰问?北岸经济开发区教育局随后介入澄清 该生确系低保户,但拍摄地点是其舅舅家,孩子当时正在亲戚家度暑假。

这一解释未能平息质疑,反而触发新疑问:慰问为何不选学生实际住所?

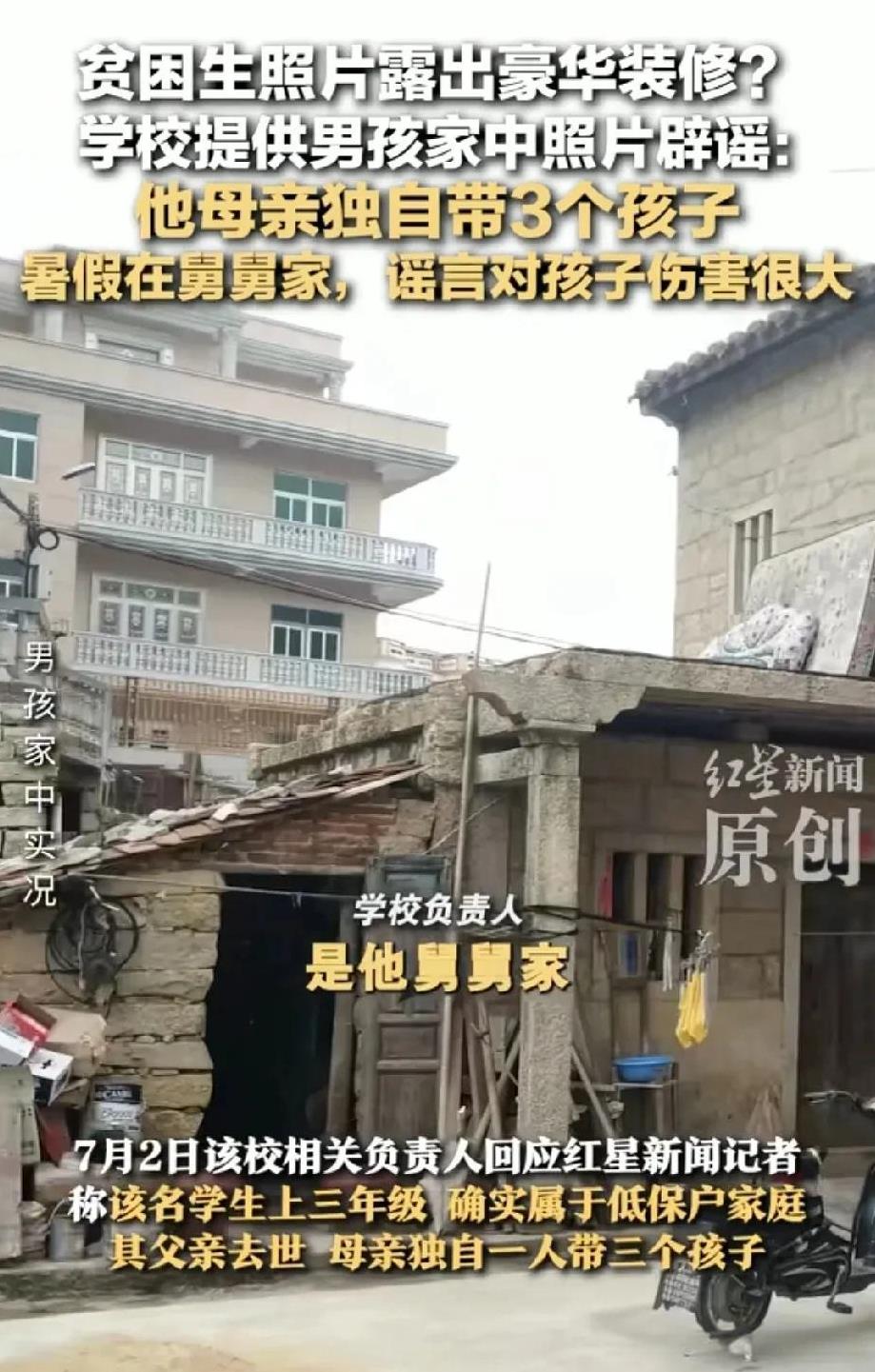

7月2日晚,校方发布完整《情况说明》还原真相,学生林某某家庭为农村低保户,父亲离世后母亲独自务农抚养三个孩子,全家长期租住廉租房。

舅舅家的场景系临时慰问地点,因家访前电话沟通时母亲说明孩子暂住亲戚家,教师团队遂直接前往。

为佐证说法,校方提供了学生真实住所照片,斑驳的墙壁、简陋的渔网堆在院落,两层小楼内部几乎无装饰,与舅舅家的旋转楼梯形成鲜明对比。

深层矛盾在细节中浮现,慰问品仅为书包、被子等基础物资,但宣传稿中”深入贫困家庭“的表述与豪华场景结合,构成公众认知偏差。

更关键的是,该校负责人坦言”未经历过类似舆情“,初衷仅是单纯慰问,却忽略了贫困生隐私保护的敏感性。

新京报随后刊发评论指出核心问题:公开贫困生受助场景本质是对未成年人隐私的侵犯,可能引发校园歧视与网络暴力。

事实上,男孩同学若通过新闻认出其身份,可能造成心理创伤。

事件折射出基层帮扶的典型困境,尽管大数据助困模式已在高校推行 ,中小学仍依赖传统家访公式。

莆田案例中,舅舅家庭条件尚可却未长期接济姐妹,恰恰说明”救急不救穷“的民间逻辑——亲属援助难以扭转单亲母亲带三子的结构性贫困。

而网友”低保资格存疑“的追问,则被民政部门认定的廉租房实景照片所消解。

风波后校方承诺整改,未来将剥离贫困生身份与宣传报道的关联,强化隐私保护机制。

但更深层启示在于,社会救助需要”去表演化“。当学校把慰问照片作为工作成果展示时,受助者已成为宣传工具。 真正的善意应如该校声明所强调——”让未成年人在良好社会氛围中成长",而非将他们推向舆论漩涡中心。 信源:《关于网络流传我校慰问学图片的说明》 《莆田一受资助贫困生家中修豪华?官方通报:学生确系农村低保户》 《受资助学生家里装修豪华校方:网传照片系学生舅舅家》 《上门慰问贫困学生,学校控制"宣传欲"》